バラコットで舗装が切れ、道が悪くなった。私たちのランドクルーザーは、頼もしい唸りをあげて山道を登る。いよいよカガン峡谷が始まった。関田と運転を交代する。もう午後四時だ。道はぐんぐん登り、ジェーラム河は、はるか下になった。

「さっきから、もう八〇〇メートルも登りました」高度計を見て、安田があきれたようにいう。カガン峡谷の壮大なU字谷は、あまりに大きく、対岸の山腹はかすんで見える。

安田が道をにらみながら「今度はうまく行くのとちがうやろか」「分らんが、やってみんことには‥…」と私。

再度ギルギットを目ざし

インダスルートで追い返された私たちは、いったんギルギットをあきらめ、スワートへ向かった。そして、本来の目的である調査・登山を行なった。限られた日数では、大した成果は期待できなかった。ところが、幸運にも、幻の峠といわれたマナリ・アン(四八〇〇メートル)の初トレースを行なうことができた(マナリ・アンは、私たちにつづいて、今年、富山の女性パーティが私たちとは逆コースで越えたと聞く)。

この予想外の獲物をひっさげ、私たちは意気揚々ピンディ一に帰ってきた。

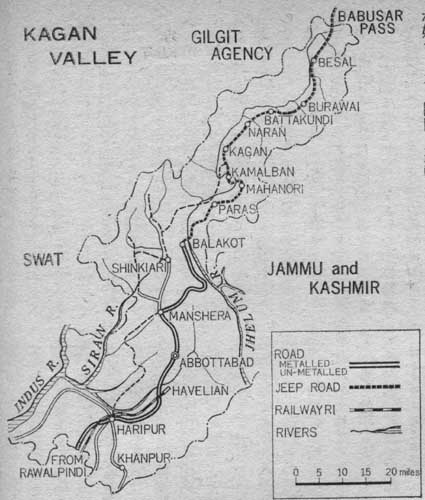

もう八月の初めだった。知らぬ間に、パキスタンの二カ月が過ぎていた。そろそろバブサル峠(四二〇〇メートル)の雪も消えるころだ。私たちは、再度ギルギットを目ざしたわけだ。今度は、カガン谷よりバブサル越えだ(cf、山渓八月号)。

もし失敗しても、カガン谷のマス釣りだけは楽しめるだろう。

カガン谷は、インダスの支流、ジューラム河の源流で、イギリス統治時代に英人が放流したマスがおり、豪快なトラウトフィッシングが楽しめる。

インダスルートの経験があるので、今回も密かに情報を探った。どこに関所があるかが問題だ。ゲートは、カガンとナランという部落にあることが分った。

八月九日、アメーバ赤痢で弱っている中村をホテルに残し、三名はカガンへ向かった。

ー一こういう次第で、私たち三人は、今、カガン峡谷を遡っている。

夕闇が迫ってきた。道は山腹を高く巻いている。テントがあるから、どこにでも泊まれるのだが、なるべく人目につかない場所がよいだろう。

先ほどのバラコットでは、大騒ぎだった。注油のためにスタンドで停まったら、いつもの通り、たちまち黒山の人だかり。大部分が避暑客だ。そして、日本は素晴らしい国だとか、日本のカメラを送ってくれないかとか、例によって例の調子で、いいかげんうんざりした。

おまけに、「何しにきたのか」などと開かれると、相手は何の気なしにいっていても、何となくいい気持がしない。「勿論魚釣りだ」と答える。すると「ナランに行くのだったら許可がいるよ」と教えてくれる。

そんなことはくる途中で、スタンドやトラックの運チャンからも聞いている。つまり、カガンまでは自由に行けるが、道路許可証がないとそこのゲートが通れないのだ。

「ナランはならんか」

関田が、肩をゆすり上げるようにして、ハンドルをまわしながら、冗談をいった。誰も笑わなかった。

旦那、そこは危ない!

暗くなってきた。道が小さな流れをよぎるあたりの平地で、幕営とする。一坪にも足らないが、道を別として、ようやく見つけた広場だ。まわりは、相当にせり立った岩場で、空は一部しか見えない。とぎどき雲が切れて、星がまたたくが、何とも陰気な場所だ。

暗くなってきた。道が小さな流れをよぎるあたりの平地で、幕営とする。一坪にも足らないが、道を別として、ようやく見つけた広場だ。まわりは、相当にせり立った岩場で、空は一部しか見えない。とぎどき雲が切れて、星がまたたくが、何とも陰気な場所だ。

食事をすますと九時だった。紅茶を飲んで寝ようとしたとき、ジープがやってきた。

私たちを見つけたらしく、人がやってくる。不吉な予感で、三人とも身を固くする。兵隊ではないようだ。こつちから声をかける。「サラームレイクム(今晩は)」「サーブ、イスカジャガー、ティークナヒーンヘー(この場所はよくないよ。ボホット、カタルナークヘー(大変危険だ)」

理由を聞くと、雨が降るとどっと水がくる。つまり鉄砲水をくう場所なのだ。なるほど気をつけて見ると、草は生えていないし、水の流れた跡もある。私たちのいるのは、ルンゼの真中らしい。

けれど、今日は、早朝から走りづめで、三人とも疲れている。確かに天気はよくない。しかし、今降るという訳じゃない。降り出してから移動しても、間に合うだろう。それに、この一トン以上もある車をはじきとばすほどの奴もこないだろう……。とかなんとか理由をつけて、私たちは眠り込んでしまった。

激しい雷鳴とイナビカリに目が覚めた。あたりが真昼のように明るくなる。一面の霧だ。これはいけません、あわてて逃げ出す用意をする。十一時だ。

「これは、やっぱり、夜間突破せいという、アッラーの思召しでっせ」ねぼけ顔で安田がいった。

こんな危険な道を、夜は走りたくはなかったが、こうなったらしかたがない。ばらつき出した雨の中を出発した。不思議と恐ろしくない。昼の方が怖かった。昼とちがって、ライトに照された道しか見えないせいだろう。一時間も走ったろうか。

突然、道の上に人影が浮かび上がった。手を振っている。三人だ。

「サーブ、後生だから乗せていってくれ。カガンまで」

「ナヒーン、ナヒーン(ダメダメ)、場所がない」

「後ろに乗れるじゃないか。妹が病気なのだ」

「よく見てみろ。後は荷物でいっばいだ。ダメだ」

取りすがるようにしている二人の男を振り切って、また走り出した。

「歩いてカガンまで帰るんか。朝になるやろな」関田が気の毒そうにいった。でも本当に後部は荷物でいっぱいだし、私たちは、今そんなことにかかわってはおられない。

「女がおったな。あれは、あの男の嫁はんやろか」と関田。

「ちがう、妹やろ。バーヒンといったと思うで」

「俺はバーイと聞いた。だから弟が病気や、ゆうたんや」

「すると、あの女はおふくろで、物凄いおばあかも知れんな。なんせ、アトミックみたいなブルカしてよるさかい、さっぱり分らん」

この危険な道を夜走ることと、前途の不安で、無口になっていた私たちは、急にほがらかになっていた。

シャバシュ!(やったぞ!)

あ、車がくる。そう思って、ライトの光で区切られた岩鼻を曲がると、一台のジープが停まっていた。数人の男がせわしげに動いているのが、シルエットになって見える。大きな岩が道をふさいでいる。落ちてきたばかりらしい。男共は、路肩のガードレール用の石垣をこわして道幅をひろげようとしているのだ。私たちも手伝う。

道から突き落とされた石は、ごうごうと音をとどろかせ、赤い火花を散らしながら、いつまでも落ちていく。今いる場所の高さを、改めて知って、足がすくんだ。.

先方のジープは、ゆっくりと通り抜け、男共は「シャバシユ!シャバシユ(でかした)」と歓声を上げている。

今度は私たちの番だ。さっきから、関田は問題の個所をライトで見ていたが、「こらあきまへん」と沈痛な声でいった。

見ると、石積の一番下が大きな埋め込まれた石であったので、それを除いた跡が大きくえぐれ、路肩が欠け落ちていた。

今通ったのはウイリスジープで、私たちのランドクルーザーよりはるかに小さい。よし、そんなら石を積もう。私たちはいくつも石を積み重ね、路肩をつくろった。男たちも手伝ってくれた。

運転席に座ってから、大分ためらったが、意を決して発進した。運転席は山側なので、もしグラリときたら飛び出すつもりであった。何度かやり直しをくり返し、四輪駆動で、ソロリソロリと通った。

外にいる関田の「アカン、アカン」という声や、安田の「後輪、一センチはみ出してます」という声を聞きながら、必死の思いだった。

無事通過し終えたとき、私たちも思わず「シャバシュー!」と叫び声を上げていた。 (つづく)