♣

夏休みがすんで、ぼくは亀中に行きました。夏のシーズン中、約四〇日間は、ずっと北アルプスの山の上にいましたから、黒光りに日焼けしていたはずです。

教頭は大柄な体躯をしゃんとのばして、すこししゃがれた声で、

「よう来てくれちゃったなあ」

といい、ぼくのオヤジが元気かとききました。彼は、ぼくの父の後輩だそうで、「剣道部では、えらくしぼられたもんや」と話しました。

なるはど、ぼくは二代目であったのか、とその時思ったのです。まあ考えてみれば、売家と書く三代目よりはましかも知れません。

大学山岳部の後輩のタカヒコは、医学部に進んでしばらくした時、ぼくにこんなことを云ったものです。彼も二代目なのです。

医学部におる学生を三つに分類できる。一つは、ワシらみたいに、家が医者やし、何とはなしに医学部にきたやつ。もう一つは、もうかるし、医者になったろ思うてきた奴。最後は、医者というのは崇高な職業や思うてる連中。まあ、二番目の奴らはよろしいねん。いちばんどうしようもないのは三番日の手合いでっせ。どうにも話が通じへんのです。

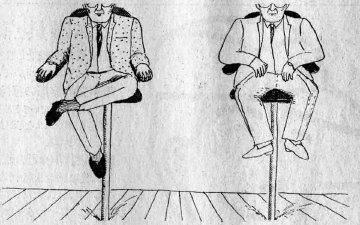

この頃、新任の教師を見ていると、教師が神聖な職業やなんて思ってる人はないようだけれど、何とはなしに教師になったなんて奴はまあいないようです。そして、彼等はみんな激烈な試験をパスしたせいか、多分成績はよかったんでしょうが、変に生気がなくて、なんやら、できの悪い銀行員みたい。

この頃、新任の教師を見ていると、教師が神聖な職業やなんて思ってる人はないようだけれど、何とはなしに教師になったなんて奴はまあいないようです。そして、彼等はみんな激烈な試験をパスしたせいか、多分成績はよかったんでしょうが、変に生気がなくて、なんやら、できの悪い銀行員みたい。

おまけに、みんな、念願かなってセンセになったからか、もう生涯の目標を達成したみたいな顔しとるんです。うら若い身空で、まるでオジンみたいで、ほんとに気色悪いんです。

さて、タナカ教頭は、ちょっと話しただけで、えらく打ち解け、

「この学校には、何人か、問題の教師がおってなあ」

と、その名前をあげ、「彼等を指導してやって下さいよ」などといったので、ぼくはえらく面喰ってしまいました。

いまのいまフト思ったのですが、ひょっとして、ぼくの学校で、教頭が新任の教師におんなじようなことを言い、ぼくの名前をあげとるかも知れんなあと考え苦笑したところなんです。

それから教頭先生は、若い人には運動部の顧問をやってもらうことになっていると告げ、何がいいかを聞きました。ぼくは少し考えてから、

「一番、弱体な部にします」

「そんなら、陸上はどうやろ。昔は強かったんやが、今は、部員は一人だけ‥…」

翌日、放課後、コリッとした上背のある身体で、イガグリ頭の少年が、ランニングシャツ姿で部屋に駆け込んでくると、ニキビ面の眼をクルクルさせながら、えらく大声で、

「センセ、走りましょ。陸上部のヤマダです」

そういいながら、彼はジョギングを続けているのです。

♣♣

「そら、走ってもええけど、ワシ、トレパンないしなあ。あした走る」

「いや、今日走ろな。トレパンやったら、ボックスにある。センセいま走ろ」

彼は眼をむいてそう挑みかかるようにいい張り、ぼくは少々、彼の挑戦を感じていたのでした。

はしりには自信がありました。中学一年の時に、マラソンはいつも一番か二番だったので、駅伝にでてくれと頼まれた位です。高校でも体育祭では、いつも一五〇〇にでて、陸上部の奴等にも負けなかった。もちろん、体育祭が近づくと、一人夜中に秘密練習をしましたけれど‥‥。大学の文化祭では、いつも山にいってましたが、マラソンのある日には、躯け戻り、いつも優勝をさらったので、大果物籠やその他の賞品めあてに参加した他のクラブの連中は、ぼくが現われると、イヤな顔をしたものです。

ヤマダ忠平は、ぼくを睨みつけながら、まだ足踏みを続けています。

「よし、走ろ」

ぼくがそう言い終わらないうちに、彼は矢のように走り出てゆきました。

ぼくがそう言い終わらないうちに、彼は矢のように走り出てゆきました。

彼がもってきたトレパンは、とても小さくて、ぼくは毛ずね丸だしという態のまま、近くの亀高グランドに行きました。

「センセ、あのラグビーのゴールまでやで」

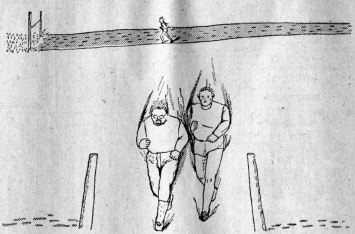

彼は、パンと手を打つと、スタートしました。ぼくは彼のわきに付けました。

なるほど、いうだけあってけっこう速い。ぼくは、そのまま走り、ゴール手前で、スッと抜きました。

「もういっぺん」

彼はそういい、ぼくはニヤニヤしていました。

こんどは、ぼくも、真剣に付けました。短距離はあんまり得意じゃありません。やっぱり、こんども最後で抜きました。

「おかしい、センセ、も一回」

彼は肩をはづませながらいい、ぼくもやっぱり息をはづませて、

「ヨッシャ、何べんでも、やったるで」

こんども、おんなじようになり、ぼくたちは、こうしたインターバル練習みたいなことを、七回位やったでしょうか。彼は、ようやく、あきらめたようでした。

「センセ、もう帰ろ」

翌日、体育のアカマツ先生が、

「忠平と勝負したんやて。アイツ、この学校中で、俺に勝つ奴はおらん思てたのにショックやったようです。教科書はロッカーに入れっぱなし。体育の時間でも皆んなと体操しよらんのです。やれゆうと、オレ陸上部や、オレの体育は走ることやゆうて、喰ってかかるんです。まあ、アイツ、走ることだけが、生きがいみたいなもんやし、放ってあるんです」

午後、職員室の窓から外を見ると、丁度体育の授業でした。聞いた通り、みんなが徒手体操をしているのに忠平はただ一人、大きくももをあげて、トットコ走っていたのでした。

♣♣♣

忠平と勝負した日から、放課後走るのが、ぼくの日課になりました。だって、毎日のように彼が誘いに来るんですから……・。

でも、もう勝負するという感じはなくなり、ぼくは、彼と並んで走りました。

一週間もしないうちに、みるみる部員が増え、二ケ月ばかりで、四〇人ほどにもなったでしょうか……。忠平が、そうした一クラス近い部員を後に従え、後に長くたらした白はちまきをなびかせながら、ターッと校門を走り出てゆく様は、なかなか颯爽としたものでした。

彼は、この一五〇〇人近い中学で、一番ケンカが強いという話でしたが、自分ではそうは云わず、

「この学校で遅刻が少ないのは、オレが、遅刻係りをやっとるからやで」

といばっていました。それに、助っ人が好きで、ケンカでもあると、すっ飛んでいって、いい格好をするらしい。不思議に、下級生の女子に人気があって「忠平ちゃん」の名は通っていました。

ある時のことです。

ぼくが体育館にいると、一人のヤクザ風の男が土足のまま上ってきたので、注意すると、その男は物凄い勢いで、ぼくに喰ってかかり、凄んだのです。こら、ケンカになるのかな。困ったな。ぼくはそう思いました。

学生の頃、よく河原町あたりでケンカしたことがありましたが、ぼくのやり方は、ケンカになるなと思ったら、ともかく一発ぶちかまして、全力疾走で逃げるというものでした。

学生の頃、よく河原町あたりでケンカしたことがありましたが、ぼくのやり方は、ケンカになるなと思ったら、ともかく一発ぶちかまして、全力疾走で逃げるというものでした。

でも学校では逃げる訳にはゆきません。

その時、息せききって忠平が駆けつけ、ぼくを押しのけると、

「センセ、どき。オレにまかして」

と、睨み合いになっている二人の問に割って入ると、肩をいからせ、首をつきだして、大声で怒鳴ったのです。

「ワレはどこのもんじゃ。オレを誰や思うとんねん……」

ひとかどのヤーサンみたいなオニイサンを向うに回して、このセリフですから、今こうして書いていても、嘘ついてるみたいな気がする位で、ぼくはびっくりしてしまい、呆然とつっ立っていたようです。

「はよ出て失せんかい」

とやられて、男はプイと出ていったのでした。

口丹波の地区大会では、あまりの実力差をいいことに、カーブで肩をふって、何度も他の選手をふりとばして遊んだりしました。そのため、インターフェアをとられて失格し、泣きながら、スパイクで審判長をなぐったるといきまいたり、彼に関しては、色んな面白い想い出がありますが、もう止めにします。

それにしても、今日びの学校には、もう、あの忠平のように生きのいい生徒はいない。そんな気がします。いるとすれば、それは、教師不信にこり固まった、いわゆる「ワル」でしかない。

それと同時に、「走るのが生きがいやから」と、授業時間に勝手に走るのを許すような、そんな度量のある教師も、もういない。

♣♣♣♣

もし忠平が、いまいたとしたら、やっぱり問題生徒ということになるでしょう。そして、その行動を認める教師も、やっぱり問題教師ということになる。でも当時、そんなこと問題ではなかった。

考えてみれば、亀中には、新米教師のぼくを瞠目させるような、もっとすごい問題教師がゴロゴロいたんですから……。

チョウヤンは、たしか数学の教師だったけれど、中学生に、微分・積分を教えるということで有名でした。生徒が分ろうが分るまいが、そんなことはおかまいなし、という話でした。そして、生徒が、問題を解いている問に、グウグウいびきをかいて寝込んでしまうという噂でした。もっとも、噂というものは、常に、誇大になり、尾ひれのつくものではありますが……。

彼は、日写連の会員だそうで、よくカメラを持ち歩いていました。

体育祭の日、彼は、女子走幅飛びのフィールドに歩みよると、その踏み切り点の傍に、ゴロりと横たわり、空にむけて、カメラを構えたのです。女子生徒は、はずかしがって飛ばないし、ちょっとその競技はもたついたのですが、誰も注意しませんでした。

ぼくは、何とスケベな教師だと、少々いやな気がしたのです。でも、狙った写真をとろうとしたら、これ位のことは平気でやれないと駄目なんだと、今にして思います。

ぼくは、何とスケベな教師だと、少々いやな気がしたのです。でも、狙った写真をとろうとしたら、これ位のことは平気でやれないと駄目なんだと、今にして思います。

さて、そうしたところでは、ぼくなんか、極めてマトモで、問題の教師とはならなかったんではないでしょうか。

ところが、今の高校に移ってすぐ、ぼくは結婚し、その披露宴に、チョボヒゲの校長がきて、ぼくが問題の教師だみたいなことをしゃべったらしい。この校長、大学山岳部の先輩や後輩が主催する、そうした型やぶりの披露宴が気に入らない感じで、ふくれっ面していました。だから、そんなスピーチ、あんまり聞く気もなくて、ぼくは他のことを考えていたのだと思います。

あとで、出席者のサイン帳を見たら、医学部のインターンで後輩のタナカが、——問題のない教師こそが問題なのです——と書いていました。なんと、慰めようもあるもんだ、と思いました。

それにしても、いまや、教師も生徒も、問題児がいなくなりました。そしてほんとに本質をはずれたチマチマしたことに目の色を変えているかのようです。

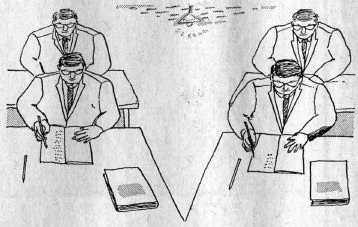

どっちも、どっちで、やたら狭量になり、偏執狂的に睨み合っている感じです。あるいは、いやに威圧的にふんぞり返る教師と、まるでロボトミーをやられたみたいに、柔和に従順に、そして無感動に動かない生徒がいるだけ……。

ぼくは、時として、その無感動な表情にうもれた眼の中に、まるで妖怪人間のそれのような、メラともえる青い炎を見るような気がすることがあって、なんだか背筋がゾクッとする感じなのです。