♣

夏山のシーズンが近づいた頃、大学山岳部の監督をやっていたぼくは、準備会に出席してくれるように頼まれました。

ちょうどその頃は、一学期末のテストが終った時でした。ぼくは、パッグに答案をぎっしり詰め込んで、山岳部のルームに出掛けました。

「お前ら、スマンけどなあ、準備会の前にちょっと仕事頼まれてくれ」

なにしろ人海戦術というのはすごいもので、ぼく一人でやったら、何日かかるか分らないという答案の採点は、アッという間に済んでしまいました。

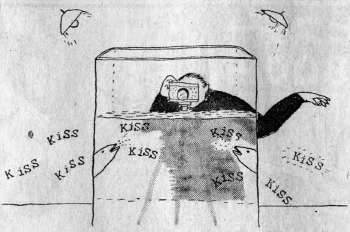

準備会がすんで、ぼくはついでに、コスゲ先生の家を訪問したんです。彼は、三脚にセットしたカメラとストロボの傍につっ立って、水槽の魚を睨んでいました。

「これ、キッシング・フィッシュゆうてな。キッスしよるんや。その瞬間とったろ思うてこないだからやっとるんやけど、狙うてると何にもやりよらん」

ぼくが、大学山岳部の連中に、採点をやらしたので、成績が、〆切より大分早く出せそうだと話すと、彼は真剣な顔つきになって、

「あんなあ、成績は絶対はよ出したらあかんぞ。はよ出しよる奴は、多分ええかげんに評価しとるんや。評価はほんまに慎重にやらなあかんもんや。喜こんではよ出しよる奴いっぱいいよるけど……。ワシはギリギリまで出さへん」

「あんなあ、成績は絶対はよ出したらあかんぞ。はよ出しよる奴は、多分ええかげんに評価しとるんや。評価はほんまに慎重にやらなあかんもんや。喜こんではよ出しよる奴いっぱいいよるけど……。ワシはギリギリまで出さへん」

きっと彼は、ぼくのやり方を批判したのだろうという気もしました。ただぼくは、この教えのうわっ面だけを忠実に守りすぎたせいか、ギリギリか、あるいは少し遅れることが多いようです。

さて、いつもの調子で、話し込んでいるうちに夜が更けました。奥さんはいつもの様に、ぼく達の話をききながら、コクリと居眠りをし、ぼくが、「そろそろ……」と例によって腰を浮かし、コスゲ先生は、またいつも通り、「かまへん、かまへん、気にするな」と止めました。

それから、彼は急に「実は…」と声を改め、「これは、人事のことやから、土壇場の土壇場まで分らん話やけど、ワシ、府教委に出る話があってなあ」と打ち明けました。人事を司る課に行くそうです。後釜に、ぼくを推薦しておいたという話でした。

やがて、中学の校長から、ぼくの意向の打診がありました。「こっちも後の替りがないから困るんじゃ」と校長はいいました。でも、意外とスンナリ、ぼくは、桂高校に九月一日付で転勤することになったのです。

夏山から帰って、明日、新しい学校にゆくという日、呼ばれてコスゲ先生の家にゆくと、彼は上気嫌で、

「君の学校、大分出ししぶったみたいや。ワシ、タカダいう奴が来んのやったら、出ん。そういうたってん」

それから、彼はやおら、自分の高校の職員名簿を取り出すと、それを開いてぼくに示し、

「こいつマル、これはペケ」

と、教師に順番に○×をつけ始めたんです。いや、ぴっくりしました。

♣♣

今から十七・八年も前、ぼくは当時としては、まだ珍しかった四輪自動車に乗っていました。ブルーバードが発売されて、最初のモデルチェンジの頃だったと思いす。オフクロが乗りだしたので、ぼくも免許をとったんです。交代に使うことになっていました。

コスゲ先生に、桂で車に乗っている先生がいるかどうか聞いてみると、年配の生物の先生が、ルノーのポソコツに乗ってるだけ、という話です。ピカピカの新車みたいな車で初日から登校するのは、何となく気が引けました。

「ハデやし、乗ってゆくの止めます」

とぼくが云うと、彼は、

「かまへん、かまへん、乗っていけ、乗ってけ」

と、強く勧め、ぼくがなお逡巡していると、「みんなびっくりしよるで」と、一人大はしゃぎで、地図を書いて、車を止める場所まで指示したのでした。

桂高校へ行っても、そこはぼくにとって、教育実習をした学校で、新しい学校へ来たという気が、全くといっていいほどしなかった。化学の、いまは同僚となった先生も、みんな顔見知りで、「やあ、よう来たな」と声をかけ、なんだか、また教育実習が始まったみたいな感じで、ぼくの学生気分は、なかなか抜けなかったようです。 ただ、コスゲ先生が、ペケをつけた人達の何人かは、「あいつの子分や……」という感じを、はっきり顔に出していたように思います。

ただ、コスゲ先生が、ペケをつけた人達の何人かは、「あいつの子分や……」という感じを、はっきり顔に出していたように思います。

桂に替って、まだ一ケ月にもならない時、ぼくは、校長に呼ばれました。そのチョボひげの校長は、君は、数学のテストの監督をしていた時に、女生徒に、解答を教えたそうだね、と決めつけました。

「いや、誰から聞いたかは、いえない。その先生は、職員会議で問題にするといきまいているので、私が止めたんだ」

「そうですか、結構ですから問題にして下さい」

と、ぼくは、怒りを押えていいました。

ぼくは、その時、分っていたのです。ことの真相は、監督の時、クラスの大多数が、題意をとり違えているのに気付いたので、みんなにそういっただけのことなんです。それを、一人の女生徒だけに教えた、という風に話を捏造した奴がいる。ぼくは頭にきていました。

校長は、「火のない所に煙は立たんからねえ」などというものですから、ますますカッカしてきました。

ぼくは、直ぐ、こういうことを校長に、告げ口した奴がいる。そいつが、分ったら、半殺しにしたる。教師なんか止めるから‥…。そういって廻り、様子を見ていました。すぐに、告げ口した奴が誰か、何となく分ったんです。でも報復する気も起こりませんでした。

こうしたことは、その後何年もの間、何度も起こり、ぼくは結構いじめられたようです。

でも、そのせいで、ぼくはだんだん強くなった。いじめ教師に感謝せんならんと思ってる訳です。

♣♣♣

その年の暮れ、ぼくは呼ばれて、コスゲ先生の家にゆきました。一人の女の子がきていて、なんでも、その女の子の誕生パーティなのだそっです。紹介されて、なんだか、寒そな顔した、少しりんかくのぼやけた感じの女の子やなあ、という感じでした。あんまり、これという印象は受けなかったように思います。でも、先生は、週刊誌のグラビアをぼくに示し、「どうや、似てるやろ」と、一人悦に入っていました。そのグラビアには、倍賞千恵子が丹前かなんか着て写っていて、ぼくとしては、そういわれてみれば、そんな気もするような感じで、「そうですなあ」と、あんまり乗らぬ返事を返していたようでした。

きっと彼のお気に入りの生徒だったんだろう。そう思っただけです。まさか一年ほど後に結婚することになるなんて、夢にも、考えもしなかった。

冬に、大学の時の友人と志賀高原にゆく。彼女も来るから君も来い。そういってコスゲ先生は、いつもの、断定的でかなり命令的口調で、ぼくを誘いました。でも、ぼくには、もう、冬山の計画ができあがっていたし、あんまり気乗りもしていませんでした。「冬山合宿が、はやく済んだら行けるかも分りませんけど……」

冬に、大学の時の友人と志賀高原にゆく。彼女も来るから君も来い。そういってコスゲ先生は、いつもの、断定的でかなり命令的口調で、ぼくを誘いました。でも、ぼくには、もう、冬山の計画ができあがっていたし、あんまり気乗りもしていませんでした。「冬山合宿が、はやく済んだら行けるかも分りませんけど……」

そう答えておきましたけれど、ぼくには全然行く気がなかったみたいです。

その後、何度も、こうした調子で誘われたけれど、ぼくはいつも、どっちともつかぬ返事をして、そして行かなかった。そしたら、いつも彼は、後でぼくにどうしてこなかったのかとなじり、どんなに楽しかったかを話しました。ぼくは、適当に相槌をうちながら聞いているのが常でした。

そしたら、ある時、彼は冗談ともつかぬ調子で、「どうや、彼女と結婚せんか」といったのです。ぼくも冗談めかして、「取ったら気の毒ですし……」と答えました。

正直なところ、ぼくには、相手が誰にせよ、結婚する気などまるでなかったのです。ただ、女友達は、かなり沢山いて、デートの誘いに全部応じていたら、一週間では足らん、というくらいだった。彼女達は、ぼくのことを、大分変っていて、もしかしたら、独身主義者だと思っていたのかも知れません。だから、ぽくが、結婚することになって、順番にデートして、申し訳なさそうに、そう告げた時、みんなは、ほんとに申し合せでもしたかのように、一様に、

「タカダさんも結局は、普通の人だったんですね」

といいました。

ぼくは、いじけ切って、憮然として、

「そういうことやろなあ」

と、答えていたのです。

♣♣♣♣

その頃、ぼくは、レオン・ブルムの『結婚論』(一九〇七)に共鳴していたようです。

ブルムは、当時フランスの社会問題であった離婚を考察して、この本を書いたらしい。後に彼はフランスの首相となったのですが、彼の失脚の原因がこの『結婚論』であるとする説があるくらい、当時としては先進的だった。

彼の云う所によれば、男も女も、若くてカッカしている間-これを彼は「疾風怒涛期」と呼んでいたと思うんですが-は、結婚すべきではない。自由に恋愛すべし。そのうちに、疲れてきて、魂の安息というか、心の安らぎを求めるようになる。そうなった時、そうした要求を満たし合えるような相手と結婚すればよい。と、まあ、そんな骨子のものだったように思います。

考えてみれば、ブルムの頃とは、世の中も随分と変り、先進的には「イン・セックス」と「アウト・セックス」という、結婚という社会的枠組みと古典的モラルを超えた一種のフリー・セックスの主張が現われる今日でも、離婚が社会問題であることには変りがないようです。

やっぱり、カッカして目がくらんだ状態で結婚し、醒めてきてから、「性格の不一致」などといいだす例が多いらしい。レオン・ブルムの主張は、なお新しいというぺきでしょう。

さて、話をもとに戻しましょう。

さて、話をもとに戻しましょう。

最初は、ほとんど冗談半分みたいな話だったのですが、そのうちに、彼の、結婚のすすめは、だんだんと真剣になってきました。ぼくは不思議だった。どうして、そんなに懸命に一人の女性をすすめるのか分りませんでした。

教育実習での最初の出合いの時から、ぼくは彼に、一種独得の魅力みたいなものを感じていたのは事実です。東京教育大をでた彼は、こと化学の専門分野に関しても、ぼくの様に極めて職人的に化学を専攻した男とちがっているように思いました。かなりすっきりとずっと先まで見通した卓見を述べることがあって、もう教師をつづける気になっていたぼくを感心させました。まあ、数少ない尊敬するに足る先生だと思っていたのです。

でも、こと結婚なんていうことに関しては話はまるきり別のはずです。それは完全にぼくの判断で、人にとやかくいわれる筋合いのもんではない。

大分以前から、彼はよく、ぼくのことを「分身」などと呼び、バーで飲んでいる時など「これがぼくの分身です」と紹介したりしていました。このこと自体はいやでもなかった。

でも、ある女性が好きであっても、勝手に「分身」をこしらえて、ひっつけられてはたまったもんではない。ぼくは不快になっていました。

ある日、バーで飲んでの帰り途、彼を送って下鴨神社のあたりまできたとき、突然、車を止めるように命じました。そして、重苦しい沈黙のあとに、

「彼女は君以外の男に渡したくない」

といいました。ぼくはあるおぞましさを感じ、「もうその話は聞きたくない」と答えたのです。