♣

今から二〇年以上も前のキッサ店のコーヒ代は、多分、百円少々ではなかったかと思います。一杯のコーヒで、ぼくたちは、何時間もねばったもんです。先輩のナオベさんやフジイさんなどは、「フランソア」で何時間どころか七・八時間も、それこそオニのようにねばり、ウエイトレスから、「出て下さい」と叱られていました。山登りの人達というのは、吹雪になると、何日間も穴ぐらのようなテントで、ただ無為に晴天を待つんですから、時間を気にせず、ボケーとしているなんてのは、得意そのもののようでした。

ぼくも、この先輩ほどではなかったにせよ、本を読んだり、レポートを書いたりして、けっこう長時間居据ったものです。けれど、例の山小舎みたいなキッサ店の、かなり年配のママさんは、何にも怒りませんでした。

A子さんが初めて、コーヒを運んできた時、ぼくは、ほんとにドキッとしました。あんまり美人だったから、いやいや、美人といういい方はあんまり月並でのっぺらぼう、キュートなというか、キュッとくるというか、とにかくよかった。色は忘れましたが、黒っぽいワンピースと、白いうなじが印象的でした。

それからぼくは、せっせと、そのキッサ店に通ったんです。うまい具合に、もう卒論の実験はすんで、総まとめの時期になっていました。ぼくは大学ノートをかかえて出掛けたのです。

それからぼくは、せっせと、そのキッサ店に通ったんです。うまい具合に、もう卒論の実験はすんで、総まとめの時期になっていました。ぼくは大学ノートをかかえて出掛けたのです。

しばらくして、ぼくがゆくと、音楽が変って、必ず、ぼくの好きな曲が鳴りだすということに気付きました。ぼくは何となくしあわせな気分になっていました。

そのうちに時々一言二言くらい言葉を交すようになりました。

どういうきっかけだったのか、はっきりしないのですが、多分、ぼくの方から、ちょっと話しかけたんだろうと思います。

ある日、もう大分遅くなったから帰ろうかなと思っていると、彼女がさりげなくやってきました。そして、そっと小声で、もう直ぐ時間が終るから先に出て待ってて、と別のキッサ店の名をいったんです。それでぼく達はそこで落ち合い、丁度帰る方向が同じなので、一緒に京阪電車に乗って、丹波橋で別れました。それからは、毎回決まったように、ぼくがそのキッサ店にゆくと、一緒に帰ることになりました。

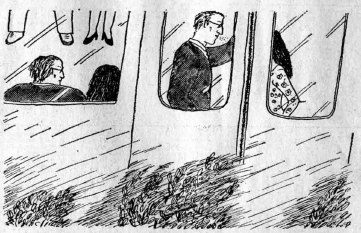

丹波橋で、ぼくが同じホームに並んだ奈良行に乗りかえると、真横のドアから彼女がジッとこちらを見ています。二台の電車は、同時に走り出し、ぼくたちは見つめあったままでした。やがて、二台の電車は右と左に分れて遠ざかり、ガラスの向うに白く浮かんだ彼女の顔も小さくなってゆきました。時には、ぼく達は小さく手を振り合うこともありました。

ぼくは、なんやらこれは映画のシーンみたいや、なんて考えていたんです。

♣♣

ぼくの卒業が近づいた頃、A子さんは、スキーに連れていってほしいと、電車の中でいいました。それまで、ぼく達は、何十回となく会っていましたが、それはいつも、「四条」から「丹波橋」までの電車の中だけでした。彼女は、昼間はどこかで働き、夕方からキッサ店のウエイトレスをやっているらしい。家庭のことも少しは話してくれました。なんか事情がありそうでしたが、ぼくも、あんまり聞き出そうともしなかったのです。

日曜日にデートに誘う気が全く起らなかったといえば嘘になります。でも、ぼくとしては、気の向いた時に、そのキッサ店にゆき、最終電車に乗って、言葉少なにしゃべり合い、そして「丹波橋」で映画のシーンのような別れをする。それだけのことで、充分満足していたようです。彼女に関しては、それ以上の付き合いをする必要はないんだ、と自分で納得していたのかも知れません。

ところが、スキーに連れてってといわれた時、ぼくは、まんざらでもない気がした。むしろ、うれしかったのです。でも、ぼくには春山合宿の計画がもう出来ており、卒業式を済まして直ぐ剱岳に向かったことはすでに話した通りです。そして、山から帰ってきて直ぐ、福知山に赴いたことも既に話しました。それで、彼女とは、それ切りになっていました。ぼくは名前だけはきいていたけれど、住所は知らなかったんです。もちろん、亀岡に帰ってくると、すぐそのキッサ店へ行きました。でも、もう彼女はいなかった。ママに聞くと止めたということでした。

ところが、スキーに連れてってといわれた時、ぼくは、まんざらでもない気がした。むしろ、うれしかったのです。でも、ぼくには春山合宿の計画がもう出来ており、卒業式を済まして直ぐ剱岳に向かったことはすでに話した通りです。そして、山から帰ってきて直ぐ、福知山に赴いたことも既に話しました。それで、彼女とは、それ切りになっていました。ぼくは名前だけはきいていたけれど、住所は知らなかったんです。もちろん、亀岡に帰ってくると、すぐそのキッサ店へ行きました。でも、もう彼女はいなかった。ママに聞くと止めたということでした。

まあ縁がなかったんや。それきり忘れてしまっていたら、こんどの再会です。べつに、焼けぼっくいに火がついたというような下世話なもんではないんですが、ぼく達は、大いにのっていたようです。二人は、電車の中で、以前の頃とは大ちがいに、大はしゃぎしていました。

彼女は、また、スキー行を望みました。でも、直ぐ目前に迫った春休みには、ぼくには、かなりでかい山の計画があったのです。

ぼくと、ぼくのザイルパートナーのセキタは、二人で、穂高の屏風岩の第一ルンゼを登攀する決心をしていました。このルートは、二〇年前、新村正一という関西の伝説的名クライマーによって初登攀されたまま、以後、その悪絶さに恐れをなしてか誰も近づかず、二〇年間の静寂を保ち続けていたのです。

無理はしない積りでしたが、もしかしたら死ぬかも知れん、という気もしていました。ぼくは、彼女に、このことを話し、信州のどっかのスキー場で落ち合うことにしようと提案したのです。

ぼくが山に出発する前、彼女はぼくに青磁の小さいかえるの焼物の包みを渡し、

「これ、無事に帰るというお守りなの。スキー場できっと返して」

といいました。

♣♣♣

スキー場で会いましょう、とはいったものの、そのスキー場を決める段になって、ぼくは困ってしまいました。もちろん、ぼくも信州のスキー場はかなり知ってはいたんですが、それはみんな山登りの基地としてのスキー宿で、彼女と一緒に出向く感じの場所ではないという気がしていました。あるいは、もしかしたら、そういう山登りの領域に、その女の子を連れて行くのが、いやだったのかも知れません。

そこで、ぼくは、コスゲさんの家に行きました。

「そら、やっぱりシガや。シガ高原はロマンチックやで。彼女と一緒にいくんやったら絶対や」

コスゲさんは、そう断言し、発哺温泉スキー場の宿を紹介してくれました。

そして、ぼくが、屏風岩第一ルンゼの計画を話すと、

「そんな″魚津″みたいなことして大丈夫かいな。心配やなあ」

と、いいました。魚津というのは、井上靖の『氷壁』の主人公で、かおるという恋人と徳沢園で落ち合う予定で、滝谷を攀って、そこで遭難死するという筋立てなんです。

コスゲさんは、小説が好きだったようです。なかでも、井上靖が好きで、ほとんど読んでいる様子でした。そしてまあ誰でもそうなのかも知れませんが、登場人物を自分を含めての誰かにあてはめるのがクセのようでした。彼が井上靖が好きだったのは、多分、その小説にある、俗にいう「男のロマン」みたいなものにひかれていたんではないか、そんな気がします。

コスゲさんは、小説が好きだったようです。なかでも、井上靖が好きで、ほとんど読んでいる様子でした。そしてまあ誰でもそうなのかも知れませんが、登場人物を自分を含めての誰かにあてはめるのがクセのようでした。彼が井上靖が好きだったのは、多分、その小説にある、俗にいう「男のロマン」みたいなものにひかれていたんではないか、そんな気がします。

この時、コスゲ先生は「高校に変る気はないか」とぼくに聞きました。

もともと、ぼくは、小学校や中学の教師はいややと思っていたんです。小学生や中学生は、まだ人格が固まっていない。でも高校生ともなると、ぼく自身の経験からしても、もうほとんど人格が出来あがっている。だから、教師を自主的に取捨選択できるし、自分にとって、いい影響だけを選択的に受取ることもできる。つまり、高校の教師であれば、生徒への影響などを考えて、自分をとりつくろう必要が比較的少ないんではないか。まあ、比較の問題として、より自由に振舞え、自分自身であり得るんではないだろうか。いつも自分は自分自身でありたい、と昔から思っていたぼくは、このコスゲ先生の問いに、

「できれば、変りたいですなあ。いやべつに、今の中学がイヤという訳ではないんですが‥‥‥」

と、即座に答えたのでした。でも、この話は、これだけで、

「気いつけて行っといで。シガの報告待ってるしなあ」

という声を背に、ぼくはおいとましたのです。

♣♣♣♣

中学の終業式があったその日の夜行で、ぼくは上高地に向かいました。

そこには、予定通り、セキタとタカヒコの二人がぼくを待ち受けていました。彼等は、大学の女子山岳部の付添いで、西穂高岳へ登るために、先行していたのです。女子山岳部の連中が、西穂高を登った後に、ぼくたちの食糧・装備を、ベース・ハウスの横尾山荘に運び込んでくれていました。

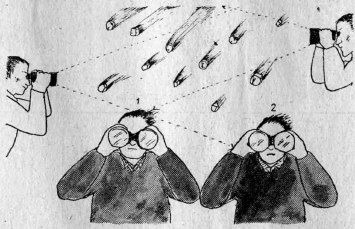

ぼくたち三人は、ここに腰をすえ、毎日、双眼鏡で、第一ルンゼを観察しました。だいたい、高島屋のビルを二〇数個積み重ねた位の高距の屏風岩からは、雪崩と落石が、連日、速射砲のように落下していました。ルンゼというのは、岩溝のことで、第一ルンゼは、屏風岩に、丁度、中華料理のスプーンを逆さに立てたみたいな感じの溝になっています。全ての雪崩と落石は、みんなここに集中してくるのです。

気易く取り付いたら、オダブツ間違いなしという感じ。もう止めようという気持と闘いながら、それでもしつこく、ぼくは毎日双眼鏡をのぞいていました。

一週間もした頃、ようやく、やれる、という気になりました。降雪の後、二日間は危ないこと、落石の周期性や時間帯などが分ってきたからです。

ぼくとセキタの二人は、タカヒコのサポートを受けて、まだ暗いうちに出発し、取付で夜明けを待っていました。その時の気持というのは、後に報告書に書いたように、ほんとの話、〈ぼく達は、恐れと迷いとためらいを超えて、いまはもう、ある透明の心境であった〉のです。

ぼくとセキタの二人は、タカヒコのサポートを受けて、まだ暗いうちに出発し、取付で夜明けを待っていました。その時の気持というのは、後に報告書に書いたように、ほんとの話、〈ぼく達は、恐れと迷いとためらいを超えて、いまはもう、ある透明の心境であった〉のです。

下部の雪崩の危険区域は素早く抜け出したものの、ぼく達は上部の氷壁にてこずりました。セキタは、薄氷のはったツルツルの岩壁でスリップし、細い潅木に片腕でぶら下ってしまいました。そして、「タカダはん、助けて、助けて」という悲痛な叫びと共に、つぶての様に落下していったのです。不思議にも彼は無傷でした。一方ぼくの方は、この個所を登るとき、ロープを握った掌が痙攣して、はなれなくなり、口で指をこじあけねばなりませんでした。

まあ、そんな、いつもと違ったこともあったけれど、ぼく達二人は、二日かかって、無事、この記録的登攀をやりとげたんです。

満ち足りたというか、半ば虚脱状態みたいな気分で、ぼくは松本でセキタと別れ、シガに向かいました。

A子さんは、ちゃんと待っていました。その夜、部屋のベランダから星がよく見えるので、ここの方がいい、とぼくはフトンを引っぱり出して、そこで寝ました。

たしか三日間ほど一緒に滑りました。でも気力体力を使い切った感じのぼくは、半分は心ここにあらずといった態でボケーとしていたようです。今思い返してみても、はとんど何にも憶い出せません。ただ、ベランダで見た、あの星空だけが穂高の星と奇妙に重なりあって浮ぶだけなのです。