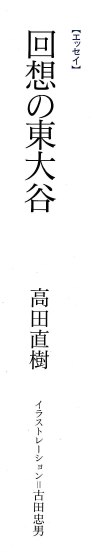

私の場合、日本の山といわれたらやっぱり、それは剣でしょう。いちおう登山家ということになっているぼくですが、日本で登った山の数なんぞしれたもの。ほとんどが剣かもしれません。

私の場合、日本の山といわれたらやっぱり、それは剣でしょう。いちおう登山家ということになっているぼくですが、日本で登った山の数なんぞしれたもの。ほとんどが剣かもしれません。

初めて私が剣に向かったのは、それはずっとむかし、もう四十年以上も前の1957年の3月のことでした。ぼくはまだ20歳代に入ったばかりの若さでした。

富山地鉄の本宮から線路を歩き、立山駅入り。ケーブルの階段を二往復して、美女平らまでの荷揚げ。荷物は40キロを超えていたでしょう。その重荷を背にシールをつけたスキーで、エッチラオッチラと弥陀ヶ原を進みました。

泊まりはすべて雪洞でした。駆け出しのぼくにとって、これは強烈な体験でした。

今みたいに優秀な装備はありません。寝具は、朝鮮戦線から死体をくるんできたといわれている、米軍放出の寝袋。シュラフカバーは棉製でした。靴が凍らないように脇に抱えて眠りました。

つらかったけれど、今ではできないこともできました。天気さえよければ、雪上に作った火床の上で、豪華なたき火が楽しめました。

視界が利かないと、まったく進めないルートなので、なかなか捗らず、雪洞に十数泊してようやく、雷鳥平にたどり着いたのです。

ここの雪洞から、友人の芝やんがOBと一緒に剣岳にアタックに向かうことになりました。

朝食の炊事当番を命じられたぼくは、夜中の2時起きだし、雪を溶かして水を作り、餅入りのみそ汁を作り、アタック隊のお茶をテルモスに詰めました。

4時。外に出ると一面の星空でした。大日岳から別山、真砂、大汝、雄山とつづく雪山は、青黒く立ち並び太古の静寂があたりを支配していました。

芝ヤンは別れ際に、「どうや、タカダ。テンジン(エベレストに初登頂したシェルパ)みたいやろ」と高ぶった声でいい、星空の下その白い歯だけが、くっきりとぼくの瞼に焼き付いたのです。

*

むくろと変わり果てた芝ヤンと再会したのは、それから4ヵ月たった7月、東大谷中ノ右俣の堅く凍った雪渓の上でした。

むくろと変わり果てた芝ヤンと再会したのは、それから4ヵ月たった7月、東大谷中ノ右俣の堅く凍った雪渓の上でした。

剣岳登頂の帰り、前剣の腐った雪に足をとられ、転落行方不明となった芝ヤンを求めて、捜索が繰り返されていたのです。いまだ地形さえ定かでない谷での危険な捜索でした。

融雪によって芝ヤンは雪上に出てきたのですが、それは同時に、東大谷の下部の通過不能の滝が現れることでもありました。遺体の搬出は不可能です。

荼毘は現場でやらねばなりません。でもそこは、地元の人夫衆でもあの谷へは入るなというのが親父の遺言で、などというようなところでした。

剣の主とされる剣沢小屋の文蔵さんと芦峅ガイドでは岩登り一番という栄治さんに導かれ、ぼくと先輩のオナベさんは、なかば決死の覚悟で、剣岳の一般登路から東大谷中ノ右俣を下降したのでした。

大きく組んだ丸木のファイアーが赤々と燃え、そこに横たえられた岳人は、山仲間の「雪山賛歌」に送られる。映画で見たり、聞き知っていた山での荼毘は、そうした厳粛でロマンチックなものだった。でも、東大谷の荼毘はそんな生やさしいものではありませんでした。まず自分たちが生きて帰ることを考えねばならなかったのです。

首の骨が折れているのか、体はうつぶせなのに顔が空を見ていても、芝ヤンが死んでいるとは思えませんでした。その体を動かしたとき、強烈な腐臭が鼻を突きました。ぼくは激しく嘔吐しながら、頭の芯を貫くように彼の死を知ったのです。

雪渓上の乏しい薪を拾い集め、ガレ場の斜面に作った火で、荼毘を行いました。ガスが巻きはじめ、落石の音が響きました。

帰りを急ぐ文さんにいわれるまま、ぼくは遺体の燃えづらい部分を、棒でかきおとす作業を続けていました。そして、文さんの差し出した握り飯をほおばると、不思議なことに、それがまたおいしかったのです。

それは、感傷などの立ち入る余地のない極めて乾いた時間でした。ぼくはあえて無感動になることによって、自分の平静さを保とうとしていたのかもしれません。

*

あの遭難事件を機に、山から遠ざかった人もいました。でもぼくの場合、もっと過酷な山登りにのめり込んでいったように思います。まったく記録のなかった厳冬期や積雪期の東大谷の尾根や稜の登攀を目指しました。

これはひとつには、芝ヤンの捜索を続けた結果として、未知であった東大谷が解明されてきたこともありました。でも一方で、ぼくは明らかに芝ヤンが落下していった空間に身を置こうとしていたのではないだろうか。

今になって思うのですが、中国大陸での戦争でそうした経験をした人もいるでしょうが、東大谷の荼毘のような過酷な体験をした人は極めて少ないはずです。

年若くしてのそうした体験は、たぶん私の人生観までも変えたに違いありません。

考えてみれば、ぼくが親しかった山の友人で山で死んだ人は、十指にあまります。よく知っていた人となると数十人を超えるでしょう。

ぼくが今まで生き続けられたのは、たぶん芝ヤンはいつもぼくと一緒にいて、ぼくを守ってくれたのだ。そんな気がしているのです。

山と渓谷社の写真集シリーズ[日本の山と渓谷]全30巻17「剣岳(畠山高)」2000年8月刊の巻頭エッセイより引用(イラストレーション=古田忠男)

ラトック1峰遠征を終って(日本山岳会会報「山岳」1980年)

ラトック1峰遠征を終って 高田直樹

成功したにしろ、失敗したにしろ、遠征隊に関する分析は、すべて結果論である。ぼくはそう思っています。だから、いかにも科学的な装いで行われる因果関係の分析は、時に、実に馬鹿げた結論を引きだすことがあります。

というようなことを充分承知したうえで、なおかつ、ラトック1峰隊の分析を試みたいと思うのは、一つには、今の山の世界で、行ってきました、登れました、では何とも芸のない話であると考えること。また、テクニカルなデータを披露してもあんまり意味はないし、第一、ぼく自身、むろんベースのお守りをしていたのではないにせよ、頂上に立ってはいない以上、それはぼくの任ではないと思うのです。

そして、さらには、ラトックー峰を目指した、<ビアフオ・カラコルム隊>が、あんまり前例のない隊であったと考えるからであります。

何のトラブルもなく、しかも成功裡に終った隊であっても、すんでしばらくの間は、色々の雑然とした思いが錯綜して、思考は一種の混沌の中にあるのが常のようです。遠征が終って、約一年が経過した今、ようやく、少しは客観的に、自分達の隊のことが考えられるのではないかと思う訳です。

『岩と雪』71号の TO FOREIGIN SUBSCRIBERS には、次の如き記載があります。

-And it may be a success by new kind of a mauntaineering party in Japan.

ぼくは、だから、ここで、では、どこが、どういう風に、「ニュー・カインド・オブ」であったのか、それを考えてみたいと思う訳です。

1.プロジェクト・チームとしての登山隊

登山を目的とする人間集団は、本来的に、プロジェクトチーム的な色彩を持っているはずです。ところが、現実には、そうした事が明確な隊はあまりなかったのではないか。これは、遠征隊に於ては、その構成員の目的が、多岐に亘っているからだと思います。もちろん、みんな頂上に登りたいという一点では一致しているとしても・・・。もちろん、最初から、ベースキャンプで満足する、あるいはある高度に達したら、それでいい、という人がいるのは論外としての話です。

遠征隊は普通の場合、日本における山岳集団、山岳会やあるいはそれに類するものによって構成されてきました。それはいわゆる中根千枝のいう「場の理論」による集団、平たくいえば、「おなじ釜のメシ」集団にすぎず、その遠征は山に場を貸りた一つの旅行にすぎない、人数の大小に関係なく、理念的には、トレッキングと同列だといえる、と思うのです。

誤解があっては困るのですが、ぼくは、ここで、プロジェクト・チームだけが遠征隊で、他はちがうといっている訳ではありません。またプロジェクト・チームとしての遠征隊だけが成功するといっている訳でもありません。

プロジェクト・チームとしての隊は、当然、セレクト隊、選抜メンバーということになり、そして、普通の場合「混成隊」となります。

これまで、「混成隊」は成功しないもの、内輪もめを起すもの、という定説ができあがっていたようです。どうしてそうなったのか。

これまで「混成隊」の指導者がとったポリシーは、次の二つではなかったかと、ぼくは考えます。一つは、「混成隊」にその場限りの付け焼刃的「同志意識」を作ろうと試みたり、短かい準備期間に大急ぎの合宿をしつらえ、山岳会的「結社意識」を期待したりします。このどれも、全て疑似幻想にすぎませんから、厳しい高山の現実に直面すると崩壊して当然で、メンバーは、思い違いのいらだちをぶっつけ合うことになります。

また、上層部がメンバー個々に、秘かに、「君だけに期待している」みたいな感じのささやきを行う。このやり方は、日本的風土によく合っていて、うまくゆきそうな気がします。でも、これまで、うまくゆかなかったのは、きっと「秘話式トランシーバー」がなかったからだと、ぼくは考えています。

ところで、こうした形の「混成隊」は、すでにもう、プロジエクト・チームとはいえないことになります。

もう一つの「混成隊」ポリシーの形は、はっきりと、全員登頂を唱ったり、強いものが登頂できるとして、登頂チャンスの公平化のタクティックスをとる。この場合、全員登頂というのは、見込みによるウソをついている一種のサギ的要素がある。それと、こうした場合、「混成隊」はプロジェクト・チームというより、一つの「コンペ集団」となって、アクシデントの確率は高まる。エベレストの国際隊がいい例のようです。このような混成隊の決定的なデメリットは、メンバーが、最後の突込みに備えて、エネルギーを温存し、お互いに競争相手をうかがうという状況が生じて、一向に荷上げがはかどらないということになる点です。

そして、成功しても、失敗したときはなおさら、こうした競争相手、いわば敵としてのメンバー同志には、冷やかなものが残ることになるでしょう。

さて、プロジェクト・チームとしての<ビアフオ・カラコルム隊>はどうであったか。

プロジェクト・チームというものは、まず、人間関係において、またその他あらゆる発想においても、あいまいさのない明快なものであり、かつドライなものでなければならないと考えました。

これは、目標の山の設定、隊員への呼びかけに於ては、ほぼ貫けたようです。ただ一人の隊員に関しては、少々原則をはずれたと思われるふしがあり、このことのあやまりは、後に事実となって示されたように思います。もう少し明確にすれば、参加不参加の決定は、神経質なまでに、相手の判断にまかせねばならないということです。

電話を心当りにかけ、目的、期間、費用等を話していた頃、一人の人は、こんなことを言って、ぼくに忠告してくれました。

「やっぱりこういう話は、じかに会って、酒でもくみ交しながら、やられた方がいいと思いますよ。みんなそうするんですよ」

しかし、ぼくは、そのやり方自体を忌避していたのですし、そうしないと来れないような人は、こっちも必要としていなかったのです。だから、この忠告を、ぼくは「ありがとう」と素直に受けとっておきました。

いま考えてみて、私たちの遠征隊は、プロジェクト・チームであったとしても、完全なものではなかったし、それは未完のプロジェクト・チームであったといえるでしょう。ただそうした方向性と志向を持っていたということは、はっきりしているといえます。

でも、本質的に、遠征隊は、プロジェクト・チームであり続けられるのか。とくに、苛酷な自然条件の中で、四六時中、生命の危険におびやかされるような空間において……。

これは、遠征期間中に、だんだんと、ぼくの心に発生した問題でした。

2.母性原理と父性原理

唐突なタイトルで恐縮ですが、この二つの対立概念は、遠征期間中に、ぼくの頭に漠然と浮かび、帰国後しばらくして、かなり明確になったものです。

明察な諸氏は、すでにご承知と思いますが、母性原理とは、没契約的、包容的、許容的な母の愛の様な考え方であり、父性原理は、反対に、契約的、区別的、競争的、価値判断的な切り捨て原理といえます。

ところで、少し話がそれるようですが、近代日本は、父性原理を軸に発展してきたといえます。でも、それまでの日本は、母性原理を基底にすえており、この母性原理を貫くための権力者として家長があり父権が存在していました。戦後、父権は消滅したものの、企業等には、終身雇用制、年功序列制に見られる如く、母性原理は厳然と生きているようです。

ある言い方をすれば、前近代的ともいえる母性原理を温存し、父権原理との日本独自のバランスを按配したところに、近代目本の発展があったともいえると思うのです。

ところが、山登りの世界では、リーダーシップとパーティシップとか、メンバーシップと、フェローシップというような極めてバタ臭い父権原理に基づく概念導入がなされました。ゲマインシャフトとゲゼルシャフトというような舌をかみそうな考えが、喜々として語られ、それが現在に形を変えて生き残っているのではないかという気がするのです。

「山登りは個人に属する」と考え、極めてヨーロッパ的な父権原理的発想で、海外登山に出掛けても、もともと「個人」の存在を許さない日本の風土に育った日本人であってみれば、すぐに馬脚が現われてくるという訳です。

さて、<ビアフオ・カラコルム隊>の場合、ほとんどのメンバーが、海外登山の経験者でした。そうした経験を通じて、自分がどういう状況でどうなるかということを予測できる人間が多かったし、彼等においては、外国経験を通じて、ある程度、「個人」の確立が行われていたようです。

そして、隊編成の始めから、明らかに父性原理的発想に基づくプロジェクト・チームとしての隊であることを感じ取っていたと思われます。

ぼくは、遠征が、和気あいあいと遂行できるとは、全く考えませんでした。むしろそうしたムードは百害あって一利なしと思っていました。そうした見せかけのチーム・ワークと呼ばれるようなものは、どうでもよいと考えていました。

もし、ピンディあたりのホテルの食堂で食事をしている私たちの隊を見た人がいたら、その人はきっと、なんと冷ややかな隊で、テンデンバラバラなチームか、と思ったことでしょう。

登攀活動を開始すると、隊員は興味ある行動を示しました。一日の行動が終ると、各々、物理的にも精神的にも自分だけの場所に閉じこもる傾向を示したのです。肉体よりもむしろ神経をすりへらすような登攀が終った時、再び立直るためには、一人になるのが一番だったようです。とても、談笑のうちに回復するというような次元のものではないと思えました。それに、打ちひしがれている自分を人に見せたくないという気持が働いたのかも知れません。

ぼくは隊長として、慰労に気を配るべきだったかも知れません。しかし、そんなことはあまり効果があるとは思えなかったし、ぼく自身まいっていて、自分がしやんとしていることだけで精一杯でした。

ぼくは、荷上げに関しては、自己管理をするように申し渡してありました。自分の持てるだけ持って荷上げせよ、という訳です。もし、トータルとして予定量が上がらなかった場合は、ボッカ量の割り当てを行うことにしていました。結果、そうする必要はなく、予定通りの荷上げができました。

でも、これは、皆が均等に持った訳では決してなく、誰かの分を誰かが肩代りして、余分に持上げていたことになります。

トイレットペーパーばかり上部にあがったという、ぼくの過去の遠征隊での荷上げ自己管理の失敗は話しておきました。

「あんな奴はベースにおろせ」という要請が、あまリ持たない隊員に関してあった時、「なんにも上がらんよりましではないか」となだめたのは、隊長としての母性原理の行使でありました。そのため、だれもつぶれず、全員頂上に向えたのだと思うのです。

今日の海外遠征登山に於て、隊の編成過程にあっては、父性原理にのっとり、遂行段階では日本の伝統的思考である母性原理を、うまい具合にからませてゆくのが、最もいいやり方ではないか。結論的にそういえるような気がしています。

3.メンバー相互の呼称

「混成隊」の場合、メンバーがどう呼び合うかは、一つの重大な問題であると考えていました。なぜならば、高所登山というフィールドに於ては、登攀能力のみに限られない、総合的能力が必要とされ、そうした実力序列は、否応なしに、全メンバーの眼に明らかとなります。そして、そうした序列を反映するのが、呼称であると考えていたからです。

基本的に、名前でよんだり、ニックネームをつけたり、あるいは「ちゃん」づけにするようなことには、賛成できませんでした。それは、安直に、擬似親近感を醸成するのみで「個人」の消滅につながるのではないかと考えていたのです。

別の推論をやってみましょう。AとBがいて、Aの方が実力が上だとBは思っている。しかし、Bはその事実を認めたくないし、またAに、「ぼくは君が上だと思っている」ということを示したくないとします。この湯合、Bは、「Aさん」と呼んではいけないのです。たとえ、Aが「Bさん」と呼んでいたとしても、この時に現われる呼び方が、「Aちゃん」ではないのでしょうか。

遠征登山に於ては、実力の序列は、それが自然なものならばあった方がよいと思います。例えば、トップを決める場合にも変な張り合いが起る危険も少ないのではないかと思うからです。「ちゃん」呼称は、無意味に序列づけを混乱させます。

そんな風にぼくは考えていたので、準備段階で、「そんな幼稚園みたいな呼び方は止めよう」と提案しておきました。結論として、「ちゃん」呼称はなかったようです。ほとんどの隊員は、すべて、「さん」呼称で呼び合っていました。ぼくの場合は時として、「隊長」と呼ばれることがあった様です。ドクターは「ドクター」でした。

ぼくが隊員を呼ぶ場合は、時として、呼びすてにすることもありました。これは、親近感をもった時には、そうなったようです。終始、呼びすてにしたメンバーも数人ありましたが、これは、この遠征に最初の段階からかかわったメンバーに対し、その事を明確にするためにそう呼んだのです。

4.終 り に

いずれにしろ、ラトック1峰は、ぼく個人の見解ですが、一つの実験登山隊によって登られたと考えています。

実験登山隊でありましたから、正直いってたとえ成功しなくても、ぼくとしては、それなりの成果はあったのだろうと思います。まあ、失敗していれば、こんなことを仰仰しく述べると、世間の失笑を買うことになったのでしょうから、やはり成功してよかったのでしょう。

パキスタン放送のインタビューで、「これまでの隊が全て失敗していた山に、なぜ成功したか」という質問が出た時、ぼくは、つたないウルドー語で次の様に答えました。

一つは、これまでの隊が見出せなかったルートのラインを見つけたこと。二つ、メンバーは、みんな経験があり極めて強力であった。三つ、アラーの神が、常に我々と共にあったからだ。

いってみれば、成功とは何とも単純なことなのかも知れません。

<記録概要>

隊の名称 ビアフォ/カラコルム登山隊1979

活動期間 1959年5月〜7月

目 的 ラトック1峰初登頂

隊の構成

隊長=高田直樹(43)、登攀リーダー=重広恒夫(31)、隊員=松見親衛(32)、奥淳一(31)、遠藤甲太(30)、武藤英生(29)、中村達(29)、渡辺優(29)、城崎英明(22)、医師=五藤卓雄(34)

行動概要

6月10日バインター・ルクパール氷河上4600メートル地点にBC建設。南壁右寄りのピラーにルートを取リ、途中ニケ所の中間デポを設けて6月20日CI(5500メートル)建設。6月21日雪崩によりCIが流失した為、以後はBC・CI間の第二デポをCIとして使用した。6月30日(5800メートル)建設。その後核心部である70メートルの重壁を二日間を費して突破し、7月8日C3予定地(6300メートル)に到達。C3予定地はテントを張るだけのスペースがなく、ビバークを繰り返すこととする。7月15日南壁上部のアイス・キャップに達し、C3(6500メートル)建設。7月17日重広、松見、渡辺の三隊員により第一回アタックを試みるが、ロープの不足と天候の悪化でに引返す。7月19日同じ三名にて再度アタック、新雪と頂上直下のスラブに苦労しながら19時45分初登頂に成功。7月22日第二次隊の三名(武藤、遠藤、奥)と重広がC3より第二次登頂を果す。

SWATマナリ・アン1969—マナリ・アン(マナリ峠)の位置の同定

〜京都府山岳連盟西部カラコルム教育調査隊1969年の記録〜

スワットというところは、あまり高い山もなく、いくつもの7000メーター級の未踏峰が残っていたその当時、訪れる人は少なく、未知の要素が多かった。

マナリ・アンのことを知ったのは、1965年のディラン峰の遠征隊で同僚隊員だった土森君からの話だった。

彼は、1967年、車とバイクでインドから北欧までを走破するという大遠征を行ったが、その途中スワットに立ち寄ったのだった。

この文献でのみ知られる峠に興味を持った彼は、その所在を突き止めようとしたが果たさなかった。

1969年、ディラン隊の隊員をそのままメンバーとする京都カラコルムクラブが、カラコルムの未踏峰カンピレディオールに隊を派遣することになった。

ディラン峰登山の後、山ではなく人に的を絞った山登りなり旅なりをやってみたいと思い続けていた私は、これを好機と捉え、西パキスタン辺地教育調査隊を組織することにした。

メンバーは、大学以来のザイル仲間の関田和雄、勤務していた高校の山岳部OBの安田越郎、中村達と私の4名。

1965年のディラン峰遠征時、京大による日パ親善事業としてのガンダーラ合同発掘調査が行われており、そのために持ち込まれたトヨタのランドクルーザーがあった。その車はそのまま日本大使館に保管されていることを知っていたので、これを使うことを画策した。

今川書記官の話では、この車は京大が無税で持ち込んだものであり、大使館でも処置に困っている。結局ペシャワールのミュージアムに寄贈することになったという。そこでその陸送を任せてもらえないかと持ちかけ、さらにじっくり話をつめて、渡す日取りにはいつまでという期限はないことにしてもらった。

調査に関しては、京大人文研の梅棹忠夫教授に指導を仰いだ。各国女性のポートレートを見せて行う嗜好調査や音楽の嗜好調査などは、「そういう調査はパキスタンに限らず初めてでしょう」といわれた。調査には、ウルドー語が必要と思われたが、私たちはすでに、1年位前からウルドー語の勉強会を継続して行っていた。

記録映画の作成も計画した。松竹映画社が、篠田監督による『白きたおやかな峰』の映画化を計画しているという話を聞き及んでいた。

松竹映画社にボレックスの撮影機2台の貸与とフィルム10時間分の提供をお願いし、渋る相手を「あの映画化の話を諦めておいででなかったらOKしてくださいよ」と説得した。

撮影は関田が担当し、帰国後、京都市役所広報課の映画製作のプロ、寺島卓二氏の編集協力によって、「ハラハリ〜幻の峠を求めて〜」(25分)の制作に取り掛かった。ナレーターは、劇団京芸の主任俳優にお願いし、インタビュアーは、桂高校放送部の女生徒に頼んだ。完成には約2ヶ月を要した。

パキスタンはこの年、1958年の軍事クーデター以来ずっと軍政を敷いてきたアユブ・カーンが副官のヤヒア・カーンに取って代わられ、政情不安で戒厳令が敷かれているという状況であった。

【トヨタランドクルーザー。ルーフ・キャリーはカラチの鍛冶屋であつらえた】 6月28日、カラチを出発した私たちはランドクルーザーを駆ってシンド砂漠を突き切りラホールにいたる。さらに北上を続け、7月12日ラワルピンディーに到着した。走行距離2900km。

6月28日、カラチを出発した私たちはランドクルーザーを駆ってシンド砂漠を突き切りラホールにいたる。さらに北上を続け、7月12日ラワルピンディーに到着した。走行距離2900km。

ハラハリ谷に入った私たちは、ゴジリー語といういまだ学会にも報告されていない言葉をしゃべる部族の夏村に達した。ここで、マナリアンを越えたことがあるという60歳の老猟師、アドラム・カーンを見つけ出す。4名のポーターを連れた彼の案内によってマナリ・アン越えは成功した。高度計によるマナリ・アンの標高は、4680mであった。

後に彼の語ったところによると、これまでいくつかのヨーロッパの隊に依頼されたことがあったが、意思疎通のできない者と危険地に赴く気にはなれなかったという。私たちのウルドー語の勉強が実を結んだというべきか。

【滞在して調査を行った放牧夏村ハラハリ村の少女メラージ】 ハラハリ夏村に戻った私たちは、ここに定着して、調査を行った。この地の人たちが歌う民謡とその歌詞。子供の遊び、ゲームとそのルール。各家の配置および財産調べ(羊の頭数)など。

ハラハリ夏村に戻った私たちは、ここに定着して、調査を行った。この地の人たちが歌う民謡とその歌詞。子供の遊び、ゲームとそのルール。各家の配置および財産調べ(羊の頭数)など。

スワットを後にした私たちは、カイバー峠をこえてアフガニスタンに行くことにして、まずはカブールを目指した。アフガニスタンのビザはもちろんイランのビザも取ってあった。ところが、カイバー峠を少し下ったところの検問所でストップをくらった。ロードパーミッションが必要ということだった。それに、車を無税で持ち込むにはカルネ(無税通関証)が必要だった。引き返さざるを得なかった。

(注:カルネとは他国に車を持ち込む際に、普通支払わねばならない関税を免除するための書類で、各国の自動車連盟が発行する。交付を受ける際には、当該自動車を売却しないように、かなり高額の保証金のデポジットが必要となる)

そこで今度はギルギットに向かうことにした。

【ハラハリ氷河サイドモレーンを行くポーター】

いったんスワットに戻り、検問のないシャングラ峠を越えてインダス川へくだり、遡上することにした。

いったんスワットに戻り、検問のないシャングラ峠を越えてインダス川へくだり、遡上することにした。

私たちの服装といえば、全員白のパキスタン服。時に応じてランドクルーザの腹に日章旗を貼り付けたりした。

インダス川沿いのべシャンから川上に向かったが、パタンの工兵部隊にとめられた。

スパイ容疑で部隊長のテントに留め置かれた。スパイ容疑とはいえ、毎夕部隊長と食事をともにして、いろいろと質問されるだけである。2日後に開放されたが、その時にはランドクルーザーは完全に整備されていた。

次は、道を変えて、バブサル峠(4173m)を越えてパタンより上流のチラスに出ようと考えた。峠は越えられたが、しばらく下ったバタクンディ村の検問所で追い返された。

車でのギルギット入りは、無理であった。

たいした用事もないのに空路ギルギットに飛んだ私たちは、陸の孤島ギルギットで、帰りのフライトがなく、1週間の待機を余儀なくされた。

ようやくラワルピンディに戻った私たちは、ペシャワールのミュージアムに行き、ここで、大使館との約束どおりランドクルーザーを渡し、カラチからペシャワールへのランドクルーザーの陸送は完了した。

ランドクルーザの全走行距離:5108km。

この60日に及ぶドライブ遠征は、その日々がドラマにあふれ、実に楽しく、この思い出は消えることがないだろうとその時々に思ったものだったが、本当にその通りであった。(高田直樹記)

京都府立大学山岳会50周年記念誌と海外登山

2007年5月末に開催された京都府立大学山岳会50周年記念祝賀会で配布した記念誌「京都府大山岳会半世紀の歩み」に掲載した作品などです。

「コングール峰・戻らなかった三人とぼくの最後の遠征登山」は、あれから26年が経過して初めて書けた原稿です。これは、記念誌には掲載されませんでした。

ラトック1に関する2つ、『回想ラトック1峰』は、今回記念誌用に書き下ろしました。『ラトック1峰遠征を終わって』は、遠征終了後に日本山岳会の求めに応じて、書き下ろしたものです。

1. SWATマナリ・アン1969—マナリ・アン(マナリ峠)の位置の同定

2. ラトック1峰遠征を終って(日本山岳会会報「山岳」1980年)(日本山岳会機関誌「山岳」より転載)

3. 回想ラトック1峰

4. コングール峰・戻らなかった三人とぼくの最後の遠征登山

5. 回想の東大谷(山と渓谷社写真集「日本の山と渓谷」第7巻の巻頭エッセイ)

もっと外で遊ばなあかん

「西パキスタンの旅」遠征時の隊員で、現在では日本のアウトドア関係の権威となっている教え子の中村達君の依頼で、自然体験.comのサイトに4回連載で載せた「もっと外で遊ばなあかん」へのリンクです、

もっと外で遊ばなあかん!(1)

もっと外で遊ばなあかん!(2)

もっと外で遊ばなあかん!(3)

もっと外で遊ばなあかん!(終)

■著者紹介

高田 直樹(たかだ なおき)

1936年京都生まれ。京都府立大学卒。同大学山岳部OB。

国際登山家。教育評論家。

大学卒業後、京都府立高等学校で化学の教鞭をとるかたわら、登山や教育についての執筆評論活動を行う。

主な登山活動は、厳冬期剣岳東大谷G1初登攀、積雪期前穂高岳屏風岩第1ルンゼ第2登など。

また、海外ではカラコルム、ネパール、旧ソ連コーカサス、中国など各地の未踏峰へ、隊長として数多くの登山隊の指揮をとる。中でも1979年のカラコルム、ラトックI峰(7,145m)の初登頂は世界的に知られている。

一方で、パソコンのデーターベース処理・開発の専門家としても著名。

現在、龍谷大学非常勤講師(教育情報処理)。

株式会社クリエイトジャパン取締役、Ez-Comsite France 社外取締役、

株式会社イージー・コムサイト 取締役。

著書

自伝的登山論『なんで山登るねん(正・続・続々)』(山と溪谷社)

体験的教育論 『いやいやまあまあ』(ミネルヴァ書房)

『入門 TURBO PASCAL プログラミング』(ソフトバンク社)

『dBaseIII PLUS ガイド』(ソフトバンク社)

『FRAMEWORKガイド』(ソフトバンク社)

『FRAMEWORKII EZ ガイド』(ソフトバンク社) など。

専門誌・雑誌他

1981年7月~9月京都新聞夕刊小説欄に92回の自伝的教育論『いやいやまあまあ』を連載。

1985年12月、NEC98ラップトップ機をネパール山中で初試用。『日経パソコン』誌の取材を受ける。ソフトバンク社『Oh!PC』1985年1月号特集・ボクの夢のパソコンに『ワープロが作家になる日』を執筆。1991年1月よりソフトバンク社『Oh! PC』誌上にエッセイ『パソコンおりおり草』を28回に亘り連載。

その他、山と溪谷社出版物各誌、朝日新聞出版物など各紙誌に執筆評論多数。

リモーネスキー場便り(2004年冬)

むかしの山岳部時代のザイル仲間、角倉との積年の約束を履行することにようやくなりました。

行きつけのイタリアのリモーネ・ピエモンテスキー場に行くことになりました。

古希に手の届く者たち、でもスキー歴は50年を越えている。そんなグループの珍道中でした。

No.1 「オジンのスキーツァー出発」

No.2 「ホテル・エクセルシオール」

No.3 「イタリアのスキー場とイタリアンスキー」

No.4 「府立大学メーリングリストへ」

イタリア旅行記(2003年夏)

リモネットのアパートに初めて滞在した時の記録です。

アパート設備を整備しなければならず、工具などを取り揃えたり、木工の材料を調達するために連日クーネオの町へ往復しました。

その合間には、冬のゲレンデや裏山を歩き回りました。

終わりがたに、チェコのブルーノにいるパベルを訪問しました。

7月4日 「イタリア暮らし」の始まり

7月5日 リモネット暮らし(1)

7月6日 リモネット暮らし(2)

7月7日 リモネット暮らし(3)

7月10日 イタめし

7月12日 雨上がりの散歩

7月14日 ピエモンテワイン

7月20日 チェコのブルーノに到着

7月21日 パベル訪問

アフガン難民支援レポート(10)

今日17日(日曜日)、イスラマバードを発ち、ラホールに来ました。ようやく、ホッとリラックスし、久しぶりにくつろいでいます。

昨日、ぼくたちは、報告にイスラマバードのカシミール官庁のグルザールを訪問し、彼の部屋に待機していた、アフガン難民局の長官サイード・アシフ・シャーとの二人に、経過を報告しました。

彼らは、ぼくの実験室のアイデアを既に聞き知っているようでした。

ぼくが、その話をするとグルザールは、いい考えだと思うと答え、ペシャワールのコミッショナーに話したかどうかを尋ねました。

すべては、ペシャワールの難民局が決定権を持っているのだそうです。サイード長官は、「実験室の件だけど、お金がかかる。建物と中の設備とどちらを優先したいのですか」と、少し意外な質問をしました。

だって、イムランは2000$あればいいといったのですから。それに、あのシェルマンキャンプで、ほぼ完成している小学校の建設費を尋ねた時、彼はよく分からないと答えました。ぼくがさらに、君の推測を言ってくれと迫ると、イムランは「1万ドルくらいかな」と答えたのです。

ぼくはともかく、「どっちかといえば、やはり建物が先ということになりますね」と答えました。

ぼくは、わざと一人飛ばして座っている岩橋に、「小学校一個でどれくらいかかるんや」と尋ね、岩橋は「1万くらいですかね」と、答えました。

「長官。小学校一つでは一万と聞いています。そのなかの実験室はその何分の一かでしょう」

それはそうです。ただ、学校はいくつもある。あのアザヘルには6つ。みんな同時に作らないと、不公平だということにもなります。

そういえば、それは確かにそうかもしれません。

グルザールと長官はウルドー語で話し合いを始めました。完全には追えなかったのですが、グルザールは、一気に作らなくてもモデルを作れば、他の物もそれに習うんではないかと、言っていました。

グルザールが、実験室を必要としているのは、高校だけなのだよといいました。小中には、サイエンスという科目はないのですか、とぼくは尋ねました。

中学校には、あるにはあるが、教科書の絵と図だけで実験はないんだよ、とグルザール。

でも、科目があるのなら実験は必要でしょう。机の上に一匹の昆虫を置いただけでも、実験は可能です。解剖も出来ます。

生徒を二手に分ける。長い紐を用意するグループとその半分の短い紐を持つグループに分けます。

錘をつけて、振り子運動をさせ、一斉に振り子の回数を勘定させる。短いほうが倍になるはずです。

この時に必要な用具といえば、紐と錘だけでしょう。大げさの実験装置はなくても実験は出来ます。

グルザール氏は、笑いながら聞いていました。

でも、これまでこうした実験室のプログラムは皆無であったそうです。初めてであれば、それなりの実施案の構築が必要です。実施案を作るためにもお金が必要。ともかくお金がないと、なんにも進まないだろうとは思いました。

お金の支払いはどうするのか。支払えば、領収書を渡すが、という話が冒頭でありました。ぼくは支払いは銀行を通したいと答え、長官は可能ですと答えました。

国全体が利権国家のようなこの国では、まあ仕組みが巧妙なだけで日本も似たようなものかもしれませんが、銀行を通したからといってどこまで信用できるか極めて疑問だ、とぼくは思っています。

こんな枠組みの決まらない状況で、渡したお金はどこに消えてしまうか分かったもんではない。この国では、難民救済事業は、間違いなく甘くて美味しいビジネスなのです。

傍らに座っている秀子に、「あれ何人から集めたお金やねん」ときいてから、ぼくはこういいました。

たいした額のお金ではないにしても、これはワイフが友人150人から集めたお金です。その150人のドナーにぼくは責任を負っている。有効に使うという責任を負わされていると思っています。これは、普通のお金ではなく、プライベートなお金です。だから、最初には、その一部だけを渡したいと思っています。

長官が、どれだけ?と聞くので、ぼくは半分といおうか4分の一といおうかと迷っていて、ようやく「4分の一」と答えるのと、長官が「ともかくプランニングが先決だね」というのが、同時でした。

ぼくが、その場所、規模、内容などは、お任せしますといったので、岩橋が帰国する直前の19日に、岩橋宛にPROPOSAL(計画起案書)をファックスし、日本のぼくに見せてもらいましょう、ということになったのでした。

岩橋が、再びイスラマに戻るのは来春のことであるし、話はそうすらすらとは進まないようです。

その夜、4人でマリオットホテルのチャイニーズレストラン「DYNASTY」のテーブルを囲んで、ぼく達は今日の感想を語り合ったのでした。

・グルザールさんのあんまり最初に比べると冴えない表情が気になるなあ。

・ムシャラフの就任式の何やかやで単純に疲れたはっただけと違うんか。

・サイード長官が、金が足らんみたいな事をゆうとったのは、なんでやろ。

・まあ、これはあんまり美味しい話やないと思ったことは確かでしょう。

・なんにしても、彼らが金が要らんということはありええへんのとちがうか。

・恥ずかしいくらい小さいお金でも?小さいお金?大金ですよ。この国では。

・難民キャンプも、いつまでたってもなくならへんのやし。急くことはない。

・そらそうや、なくしたら困るもん。この国の巨大ビジネスや。

こんな会話を続けながら、ぼくは一人、思いつきから発したとはいえ、こ実験室のアイディアは、えらく巨大なものではないかと思い始めていたのです。

ぼくは、けっこう誇大妄想的になり、こんなことを考えてました。

科学、いわゆる自然科学は、近代文明の発達とともに進歩し、その対象の自然を破壊するところまで来た。

また、科学的思考の極は、共産主義体制というような非人間的態勢を生み出したし、オームのようなカルト集団も誕生させてしまった。

一方では、その反動としてイスラム原理主義に代表されるような、非科学的精神主義的でファナティックな集団を誕生させている。

テロリストは、難民キャンプから生まれるとも言われている。

タリバーン(神学生)は、コーランのみを学び、科学を学ぶことはない。

回教徒は、その精神主義と科学教育における実証実験主義をバランスよく学ぶ必要がある。精神教育と科学教育のバランス。このことは回教徒のみに当てはまることなのだろうか。

日本の現代教育の巨大命題ではないのか。

おわり

高田直樹

アフガン難民支援レポート(9)

シェルマンキャンプの後、ぼく達はまっすぐにホテルに戻りました。イムランは、ペシャワールのホテルまで、ぼく達を送り届けると、そのままイスラマバードに戻ってゆきました。

ぼく達も一緒に帰っても良かったのですが、もう一泊することにしました。

ぼくは久しぶりにキサカニバザールにも行ってみたかったし、初めての土田君は、ガンダーラ仏像で有名な、ペシャワールミュージアムを見ておいた方がほうがいいと思ったからです。

ぼくが、キサカニバザールに行きたかった本当の理由は、もちろんその変化振りもですが、狼のロシア帽を買いたかったからです。この帽子は、いつもスキーのときにかぶることにしているのですが、もうだいぶくたびれてきたので、新調したいと思っていたのです。

ラマザーンの最中なので、バザールは早く締まります。

ぼくが、ホテルの売店で「もうバザールは閉まったかなあ」と話すと、若い男が

「サーブ、何が欲しいんだ」と訊きます。

ところが、狼の帽子、ウルフカトッピ−。ウルフのトッピ−。トッピ−は帽子なのですが、狼をウルドゥ語でなんと言うのかぼくは知りません。

困ったぼくは、絵を描こうかと思ったのですが、スケッチは苦手です。

それで、「パハールメ(山の中)、クッター(犬)」。これで一気に通じました。

買いに行ってくれ。5つか6つ持って来い。選んで2・3個買うから。

この夕暮れ時、断食が終わってほとんど人気がなくなる時期にバザールに行くと、帰りは暗くなって物騒。なんとなく気が重かったぼくは、ホッとしました。

店を出て、ロビーに向かっていると、後ろから、

「帽子ですか。帽子が欲しいんでございますか。ぼくが買ってきましょう」

「もう頼んだよ」

「駄目。駄目。彼には無理です。交渉できないから」

それは、マンズールという日本に6年いて、キーパンチャーをやっていたという男でした。

この40歳台の男は、ぼく達がホテルに着くなり、ペラペラと日本語を操り、いろいろ世話を焼き、「アフガニスタンのビザなら、すぐに取ってあげます」

なんでも、180$で取れるのだそうです。うまく聞き出したところでは、180$のうち、20$は、アフガン大使館にゆき、60$が、大使館員のポケットに、彼には100$入るのだそうです。こうゆうことを、ぺらぺらしゃべるこの男は、日本人をなめている。ぼく自身もなめきっている。あまり信用できないと思ったのです。

それにしても、アフガンビザを取るのは、イスラマバードでも結構大変ということになっています。ここにきて、180$で取れるとしたら、結構な話ではないか。そういえるのかもしれません。

1時間程すると、彼が帽子を3つ持って現れました。一個の値段は5000ルピー。

全く法外な値段です。ぼくは、かつて何回も300か400で買っていました。

「高すぎる」というと、彼は、「でも、ぼくの頼んだ人はその値段で買ってきたんです」とすましたものでした。

「いらんよ。それにサイズも合わない。明日自分で行くから結構」

「ああ、そうでございますか」と、あっさり引き下がりました。

翌日、バザールに出かけ、ぼくは自分で買ったのです。値段は、500ルピー。

頭に来て、ぶち切れてしまったぼくは、ホテルの全部の売店の男たちに、「マンズールは、うそつき野郎(ジューティーワラ)だ。アラーの罰が下るぞ(アッラー、マーレーガ)」と触れて回ったのです。

売店の人々は、日本人が来る毎に「おれがうまく話をしてやる」といって、高いコミッションを要求されていたらしく、ひそかに大喜びのゼスチュアしていました。

その後、ぼくに何かを売ろうとする毎に、どの店も「この店は、マンズールとは無関係だ」と強調するようになったのは、傑作でした。

帽子以外にも、色々腹立たしいことが起こったので、土田君は、インターネットで広報して、奴をつぶすといきまいていました。インターネットには、そういう情報を自由に書き込めるサイトがあるのだそうです。

翌金曜日の午後、ペシャワールの北西辺境州アフガン難民局が差し向けてくれた車で、ホテルを2時半発。イスラマバードには5時半に着きました。

この時になって気付いたのですが、ぼく達の乗った車は、これまで一度も料金所で料金を払わなかった。

岩橋によれば、車のナンバーの色で政府関係と分かるのだそうです。後でアマンにこの話をして、「日本ではそういうことはないと思う」といったら、

彼は、「そうです。パキスタンではそうなっている。だからこの国に進歩がないのです」とやけに憤慨していました。

高田直樹

アフガン難民支援レポート(8)

難民キャンプシャルマンキャンプ。

パキスタン北西辺境州のトライバルエリアにあって、アフガン国境に近く最も新しい難民キャンプです。ここを訪れ、学校のテントを見た後、次にぼくたちが訪れたのは、BASIC HEALTH CENTERです。この間、5人の警官が着かず離れず、付いてきています。

パキスタン北西辺境州のトライバルエリアにあって、アフガン国境に近く最も新しい難民キャンプです。ここを訪れ、学校のテントを見た後、次にぼくたちが訪れたのは、BASIC HEALTH CENTERです。この間、5人の警官が着かず離れず、付いてきています。

コンクリートの細長い建物で、まあ診療所というところでしょうか。

一番端が、診療室。机だけが置いてあり、その上に聴診器がぽつんと載っていました。

一番端が、診療室。机だけが置いてあり、その上に聴診器がぽつんと載っていました。

呼ばれて、歳若い女性のが入ってきました。多分女医さんだとおぼしき彼女は、ここの活動をこの人たちに説明しなさいといわれて、少し困った顔をして、

「私はペシャワールからやってきたばかりで、まだ4日しかたってないので…」

といいながら、部屋を順に案内してくれました。

隣の部屋は、救急室。ベッドが3つ。酸素ボンベ3本が置いてありました。手術は出来ないそうで、必要な場合はペシャワールまで送る必要があるそうです。

次の部屋は、幼児診療室で、ドクターが、訪れたブルカをかぶった女性の子供に注射をしようとしているところでした。

次の部屋は、幼児診療室で、ドクターが、訪れたブルカをかぶった女性の子供に注射をしようとしているところでした。

彼女は、両の腕に一人づつ幼児を抱き、もう一人の子供を連れていました。片手に子供を抱え、いすに座り込みながら膝の上に置いたもう一人の0歳児のズボンをドクターが苦心しながらずり下げようとし、子供は泣き叫んでいます。何か予防注射ということでした。

カメラを構えたままの秀子が、ぐっと身を乗り出し、針がその恐ろしいまでに小さい大腿部に差し込まれた瞬間をとらえました。

後で、部屋の外ですれ違ったとき、その母親は秀子に何かを言ったそうです。怒った風ではなかったというのですが、ブルカのなかの表情は分かりません。

きっと、痛がっている子供をどうして写したの、と言ったのではないかと思いました。

隣の部屋は、育児室というか育児相談室という感じです。部屋の一番奥に少し太った中年の女性が座っていました。

隣の部屋は、育児室というか育児相談室という感じです。部屋の一番奥に少し太った中年の女性が座っていました。

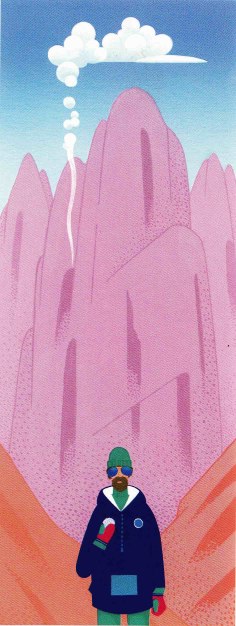

背後には、数枚のアラビア文字の説明入り(パシュトーン語)の図があり、一目で離乳食の作り方の図解だと知れました。

真中の梁から二本のロープが下がっており、端が輪になっています。まさに首吊り用という感じ。乳児の体重測定のばねばかりを吊り下げるためのものでした。

隅には、木製の身長測定器も置いてありました。

隅には、木製の身長測定器も置いてありました。

やってくる母親は、一日に平均80人ということです。

この棟で見た最後の部屋は薬品庫で、段ポール箱が積んであります。

薬品は足りているのかを、その部屋の管理人風に見える男性に尋ねると、「ノープロブレム」と答えました。

この後に見たのは、パン焼き場と水の貯水槽です。

ベーカリーというので、フランスパンでも焼いているのかと思ったら、ローカルなアフガニスタンレストランのような、かまどのオーブンで独特の長円形のアフガニスタン・ローティを焼いています。

ベーカリーというので、フランスパンでも焼いているのかと思ったら、ローカルなアフガニスタンレストランのような、かまどのオーブンで独特の長円形のアフガニスタン・ローティを焼いています。

少年達が、立ち働き、こねたアタを丸め、伸ばし、かまどの中におき、焼けたものを取り出していました。

1日一人宛配給される35gのアタを持参した人たちは、ここで引き換えにナン(パン)を受け取るわけです。

水道などは望むべくもないし、川もないこの地では、水をタンクローリー車で運んで来て、巨大な水タンクに貯水していました。この水の貯蔵庫には驚きました。それは、完全に布製のタンクなのでした。幅4メートル、長さ10メートルの袋状のタンクは、満タンの状態でパンパンになっていました。厚みは1メートル近くもあり、一体どれくらい入るのだろうと思ったのですが、聞きそびれてしまったのです。

水道などは望むべくもないし、川もないこの地では、水をタンクローリー車で運んで来て、巨大な水タンクに貯水していました。この水の貯蔵庫には驚きました。それは、完全に布製のタンクなのでした。幅4メートル、長さ10メートルの袋状のタンクは、満タンの状態でパンパンになっていました。厚みは1メートル近くもあり、一体どれくらい入るのだろうと思ったのですが、聞きそびれてしまったのです。

多くの子供達が、われわれに群がり、ぼく達は一緒に写真を写しました。

多くの子供達が、われわれに群がり、ぼく達は一緒に写真を写しました。

帰路、ヒンズークッシュの山並みが一番綺麗に見える場所で、それを背に、ぼくとイムランは、並んで写真を取りました。肩に腕を回すと、彼の二の腕がまるでマイクタイソンのそれのように太いので驚いたのでした。

帰路、ヒンズークッシュの山並みが一番綺麗に見える場所で、それを背に、ぼくとイムランは、並んで写真を取りました。肩に腕を回すと、彼の二の腕がまるでマイクタイソンのそれのように太いので驚いたのでした。

高田直樹