♣

あれはたしか、栄作ちゃんか角栄ちゃんの頃だったから、もうずいぶんと昔のことです。たしかその頃、政府が、教師は聖職だ、みたいなことを云い出した。

それ反動だ、「いつか来た道」だと騒がしくなっていた時、こんどは、共産党が、教師は労働者とはいっても一般の労働者とは異なるという見解を出しました。なにいうとる、教育労働者は教育労働者ではないか、と社会党が怒った。

あんまり細かいことまでは知らないし、昔のことなので、すごく正確ではないかもしれませんが、まあだいたい、大筋はそんなところだったと思うんです。

ちょうどその頃、一人の生徒が、ぼくの部屋にやって来るとこう切り出しました。

「教師は労働者ですか、聖職ですか。どっちやと思うたはるんですか」

ぼくは一瞬身構えてしまい、少し考えてから、

「まあ聖職でないことはたしかやなあ」

すると、その生徒、キッと開き直り、「ほんなら労働者ですか。センセイは労働者ですか」と難詰してくる感じなのです。ぼくは、グッと詰まり、それからこっちも居直り、

「労働者やったらなんでいかんねん」

と、返しました。

「当り前ですよ。労働者は何を作るんですか。ぼくらは製品ですか。工場生産の部品ですか。流れ作業の規格品ですか」

「当り前ですよ。労働者は何を作るんですか。ぼくらは製品ですか。工場生産の部品ですか。流れ作業の規格品ですか」

なるほど、そういうことか。そう思うのも無理ないなあ、とも思いました。それでぼくは、「君は、聖職論かいな」とききました。すると、彼は憤然として、

「なにが聖職ですか。毎年おんなじことをバカみたいに繰り返ししゃべり、おんなじ説教していて……」

ぼくは少し混乱してきました。

「そうか。お前、教師テープレコーダ論やな」

すると彼はニヤリとして、

「ちがいます。ぼくは、教師ジューク・ボックス論です」

「なんやそれ」

「ジューク・ボックスは、ボタンを押した通りの曲を鳴らすでしょう。教師も、生徒が押したボタンの答を正確に鳴らしたらそれでいい。それ以上でも、それ以下でもないんです。教師なんか」

ぼくは、カッときました。ジューク・ボックスにされてたまるか。

これは大分後に聞いた話なのですが、岐阜大学の学園紛争の時、大衆団交に引っぱり出された学長の今西錦司さんは、学生どもに、「お前、それでも学長か」と詰め寄ってやじられ、

「ちがう。オレはサルじゃ」

と、やったのだそうです。学生がどっと湧いたといいます。ジューク・ボックスにされて、頭に来たのですが、今西さんみたいにゆう訳にもゆかずぼくは、

「バカもん、オレは人間じゃ」

♣♣

しばらくして中間テストになりました。あの、教師ジューク・ボックス論の生徒の答案を見ると、白紙答案でした。そしてこんなことが書いてありました。

〈ぼくは答えてはならない。何にも答えないことが、ぽくがぼくであることの証しなのである〉。

なんだか分るような気もしました。それにしても、一体どうなってるんや。ぼくは気になり、彼の友人の一人にたづねてみると、

「全教科、白紙で出したそうですよ。あいつオカシイんですワ」

ぼくはおかしいとは思わなかった。とにかく、勝手にもがいて、自分なりに答を出しよったら、それでいいことや。そう思って、何にもいわず、ほっておいたんです。

ある日、新聞部の生徒が現われ、ちょっと話したいということです。サテンへ行きましょうと誘われました。桂駅前の「カザマ」に入り、ぼくが忘れたタバコを探して、ポケットをさぐっていると、一人が、サッとハイライトの箱をさし出したのです。ぼくは、

「ああ、おおきに」

と一本抜き取り、

「お前すうたらあかんぞ、すうたら、ワシ生徒部に報告せんならんしな」

彼等は意外に素直に納得しました。「それで、なんの話や」「いや別に、これといった用事もないんです。一ぺん話してみよかいうことになっただけですワ」などといっています。でも彼等はそれとなく、話を「教師聖職論」や、「憲法第九条」などに向けてきたようでした。でもぼくはほとんどなんにもコメントしませんでした。

彼等は意外に素直に納得しました。「それで、なんの話や」「いや別に、これといった用事もないんです。一ぺん話してみよかいうことになっただけですワ」などといっています。でも彼等はそれとなく、話を「教師聖職論」や、「憲法第九条」などに向けてきたようでした。でもぼくはほとんどなんにもコメントしませんでした。

一ケ月ほどして、「学校新聞」が発行されました。見ると、「教師聖職論」などの特集記事があって、ポイントとなるような部分は、ほとんどすべて、ぼくのコメントの形になっています。例えば、共産党が、教師が一般の労働者とはちがうということをいいだしたのは、そこでは、「高田先生によれば、共産党の人気とり政策である」という具合になっているんです。うまい具合にぼくをダミーにしたらしい。ちょっとびっくりし、腹も立ったけれど、文句もいわずほっときました。

もっと前にも似たようなことがあったのです。一九六九年、ぼくは、「西部カラコルム辺地教育調査隊」というパーティを組織してパキスタンの、スワット・ヒマラヤ地方に出掛けました。

帰国して、しばらくした頃、新聞部の生徒が現われ、原稿を依頼しました。承諾はしたものの忙がしいので、そのままにしていました。一〇日ほどして、彼がまた現われ、原稿ができていないことを知ると、もう時間がないのでインタビュー記事にするといいます。その時は時間がなく、その後もなかなかぼくがつかまらなかったのです。彼はとうとうあきらめたようでした。

ところが、新聞が出来上ると、なんと、二面見開きで堂々としたインタビュー記事がのっているではありませんか。読んでみて、さらに驚いたことには、それは本当にぼくがしゃべったみたいに書いてあります。ぼくの話をきいた生徒に取材して、この記事を作りあげたのだそうです。彼、ハットリはいま神戸新聞の社会部記者となっており、昨年のぼくのラトックⅠ峰遠征のドキュメント本を執筆中です。

♣♣♣

高校生の時、ぼくは柔道をやっていました。柔道では「打ち込み」という練習をする。弱い方が強い方に、たとえば「背負い投げ」の型で相手を投げとばそうと、何度も何度も試みる。実力に差があるし、何の技を掛けるのか分っていますから、投げとばすのはまず無理です。グッとこらえられると技はかからない。ところが、教え上手の先輩は、時として、まともな「打ち込み」がされた時だけ、かかってくれます。ググーッとした全身の努責がパッと解放され、相手の身体は宙を舞う。この感覚を味わった時から、柔道は、不思議な魅力をもつようになる。ぼくにはそう感じられました。

少したとえがよくないかも知れないけれど、教師と生徒の関係も似たようなもんではないだろうか。だから、ぼくは、少々腹は立っても、そのある種の「打ち込み」が決った時には、投げとばされてやろう。よほどでない限り、痛さも我慢しょう。そう思っている訳です。などと、ええかっこ言っていても、それが実際の場合には、やっぱり頭にきてしまうこともあるのですが……。

ただ、近ごろは、以前のように、「打ち込み」をかけてくる生徒が減ってきました。減ったというより、全くないといった方がよい。少々さびしい気がしています。

さて昨年(一九七九)の秋、新聞部の生徒が二人やって来ました。「バイク」について原稿を書いてくれという依頼です。

さて昨年(一九七九)の秋、新聞部の生徒が二人やって来ました。「バイク」について原稿を書いてくれという依頼です。

「へええ。新聞部て、まだあったのか」

と、ぼくはひやかしました。

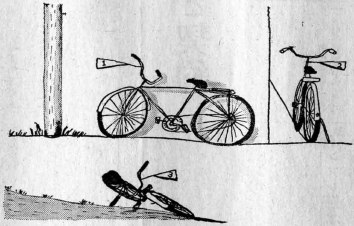

ちょうど、この頃、この学校でも、「バイクの全面禁止」 が決定されたのです。かつての昔、七〇年代の初め、バイクは「届け出制」をとっていたこともありました。その時は、生徒会が責任をもつから、ということで、親の同意書があれば、誰でも乗ってこれました。それが、「許可制」となり、こんどの「全面禁止」となった訳です。

「暴走族」が問題となり、警察が、学校に知らせたらその生徒が処分されるかもしれないと、教育的配慮をして伏せていたリストを知らせてきたのがきっかけのようでした。警察が教育的配慮をし、学校は処分処分といっているようなこの頃の状況は面白いと思います。そして、その暴走族生徒個々に問題をしぼらずに、「全面禁止」となるところに、ぼく自身少々疑問はありました。

とにかく新聞部は、このバイク問題を特集するということです。ぼくが、編集方針を聞くと、その部長は、「ぼくらは中立で、どっちの味方でもないんです」などといってるんです。

「中立なんて、あり得んのとちがうか」とぼくは、少々追求してやったのです。

以前の時とおんなじように、ぼくの原稿はいつまでたってもできません。でも、彼等も、あきず憶せず、毎日毎日現われて、ただジッと待っているのです。〆切はとっくに過ぎているそうです。

「テープで取ってインタビュー記事にしたら‥…」とぼくは助け舟を出しました。

♣♣♣♣

新聞部長ともう一人の生徒は、翌日、テレコを持って現われたのですが、何の質問もしようとはせず、やがて、

「適当にしゃべって下さい」

「適当にいうても、しやべれんがな」

少しうろたえている彼等を見て、イライラし、そして可哀そうになり根負けし、

「分った分った。今晩書くし」

それにしても、ともかく、彼等は、自分達の望む主旨の原稿を手に入れたのですから立派な編集者といえるかも知れません。この記事は、「なんでバイク乗るねん」というタイトルがつけられて一面にのっていました。

ぼくは、なんかこう、「死ぬ」というか「死」ということに対する感覚が、ちょっと変ってるみたい……。たとえば、誰か知ってる人が死んでも、少し極端な言い方をすれば、「ああ死んだか」というような感じなんです。これは多分、これまで人より多く、知人の死に接してきたからかも知れません。毎年、一人か二人は、知ってる奴が、山登りで死んでいる。

でも、考えてみれば、人はいつ死ぬか分からない存在なのでしょう。勿論、生きのびる為には、あらゆる努力をしなければなりませんが、ただ、「死ぬ」かも知れないことだから止めとこうという具合には、頭が回らないようなのです。むしろ、死ぬかも知れないことだから面白い。

ぼくがいい年をして、岩登りをやったり、オートバイに乗ったりしているのは、こうした理由によるもののようです。よく人から、「自分の子供が、そういうことをやりだしたらどうします」ときかれるけれど、「しゃあないなあ」と答えています。つらいやろうけど、ガマンせんと……と思っています。

ぼくがいい年をして、岩登りをやったり、オートバイに乗ったりしているのは、こうした理由によるもののようです。よく人から、「自分の子供が、そういうことをやりだしたらどうします」ときかれるけれど、「しゃあないなあ」と答えています。つらいやろうけど、ガマンせんと……と思っています。

ぼくには、若者の冒険を非難する良識は、じつは、チマチマした小市民的臆病さではなかろうか。その日の安穏だけを望む、ぬるま湯的な考え方は、小心な、刹那主義ではないのか。そんな気がするし、あらゆる種類の若者の冒険を抑え込もうとする動きに、大人達の精神状況の衰退を感じてしまうのです。

この桂高校では、五・六年前は、バイクは「届け出制」でした。誰でも乗ってこれた。その時から考えると、ウソみたいですが、最近バイクは全面禁止になりました。まあそれが、学校側からの、突然の、一方的な決定であったことに問題がないとは言いきれんでしょう。でもそんなことよりも、ぼくは、どうしようもない社会状況の推移を感じてしまいます。バイクについて語る時の、その若者の瞳の輝きを美しいと思うぼくとしては、「気の毒になあ、ホント」という気がします。

そしてさらに、そんな感傷より、ぼくが、「これは問題や」と思うのは、誰一人学校に抗議しようとしないことです。「依らしむべし、知らしむべからず」に平伏している生徒ばっかりでは、京都の未来は暗いのではないか。本当の自治の心は育たないのではないか。そして、「隠れて乗るんや」では、そんなコソコソしたことでは、それが何とも「しょうもない」ことであり、何ともアホみたいなことである暴走族より劣るんではないか。そう思えるのです。

いつまでたっても、そういう風にゆかない人もいるようです。そんな人は、暗黙のうちに、あかん奴という烙印を、みんなから押され、自然に排除されてしまう。面白いことに、どうやら、学校でのいい子で優等生ほど、一緒にやろうとする傾向が強いようなのです。

いつまでたっても、そういう風にゆかない人もいるようです。そんな人は、暗黙のうちに、あかん奴という烙印を、みんなから押され、自然に排除されてしまう。面白いことに、どうやら、学校でのいい子で優等生ほど、一緒にやろうとする傾向が強いようなのです。 もし事が起ったら、ただでは済まんやろなあ、という気がいつもします。もしぼくが素人だったら、高校生には無理やとか、禁止されてるといって、止めさすこともできるでしょう。でもそうはいかない。だいたい普通の山歩きのコースでも、岩の部分は出てくるし、基本的な技術は安全のために必要です。それに、止めても、行く奴は、勝手に行くに決っている。その方がよほど危険です。

もし事が起ったら、ただでは済まんやろなあ、という気がいつもします。もしぼくが素人だったら、高校生には無理やとか、禁止されてるといって、止めさすこともできるでしょう。でもそうはいかない。だいたい普通の山歩きのコースでも、岩の部分は出てくるし、基本的な技術は安全のために必要です。それに、止めても、行く奴は、勝手に行くに決っている。その方がよほど危険です。 だいたい彼等は、くじ引きやじゃんけんが大好きです。誰かが、例えばリーダーがパッパッと決めればいいものを、いちいちくじ引きで決める。それが最も民主的なやり方だと思っているみたいです。リーダーは、会議・談合の進行係、あるいはくじ引き表作成係みたい。しかし、リーダーにとって、これほど楽なことはない。だって、全ての責任は、「くじ」や「じゃんけん」や、そうした〈決定システム〉にあるのであって、自分にはないのですから……。現代社会の反映みたいで面白いと思いました。

だいたい彼等は、くじ引きやじゃんけんが大好きです。誰かが、例えばリーダーがパッパッと決めればいいものを、いちいちくじ引きで決める。それが最も民主的なやり方だと思っているみたいです。リーダーは、会議・談合の進行係、あるいはくじ引き表作成係みたい。しかし、リーダーにとって、これほど楽なことはない。だって、全ての責任は、「くじ」や「じゃんけん」や、そうした〈決定システム〉にあるのであって、自分にはないのですから……。現代社会の反映みたいで面白いと思いました。 「オレの寝るテントでもないのに、なんで掘らんならんね」

「オレの寝るテントでもないのに、なんで掘らんならんね」 ぼくたち隊員も、今から考えると、アホみたいにイキッて準備に走り回りました。だいたい今みたいに情報が豊富ではないし、必死で情報を得ても、それを解釈するだけの経験や能力がなかったようです。

ぼくたち隊員も、今から考えると、アホみたいにイキッて準備に走り回りました。だいたい今みたいに情報が豊富ではないし、必死で情報を得ても、それを解釈するだけの経験や能力がなかったようです。 国産のものも、フェザー産業という会社から出ていましたが、布に傘地をつかっているので、ガサガサのゴワゴワです。モンクレーのものとは比較になりません。すでに産業力を誇りだしている日本にしては、なんとも不細工な話ではないか。そんなら、ひとつやってみようか。そう思ったのです。成功すれば、試作品ということでタダになるかも知れないという計算もありました。製作はフェザー産業に頼むとしても布地が問題でした。羽毛製品の布地は、極めて細かいその羽が出ない位に目がつんでいないといけない。あれほどの風合い(手ざわり)の、あんな薄い生地で、モンクレーはどうやって、羽毛の出るのを止めているのか。

国産のものも、フェザー産業という会社から出ていましたが、布に傘地をつかっているので、ガサガサのゴワゴワです。モンクレーのものとは比較になりません。すでに産業力を誇りだしている日本にしては、なんとも不細工な話ではないか。そんなら、ひとつやってみようか。そう思ったのです。成功すれば、試作品ということでタダになるかも知れないという計算もありました。製作はフェザー産業に頼むとしても布地が問題でした。羽毛製品の布地は、極めて細かいその羽が出ない位に目がつんでいないといけない。あれほどの風合い(手ざわり)の、あんな薄い生地で、モンクレーはどうやって、羽毛の出るのを止めているのか。 マキウチさんは、ジュンちゃんのことを、ぼくたちに語るとき、いつも、「彼は…‥」

マキウチさんは、ジュンちゃんのことを、ぼくたちに語るとき、いつも、「彼は…‥」 初めて、異文化、異宗教の人達との接触を体験して、日本に帰ってきたとき、わが祖国日本は、なんとなく、前とはちがったものとなっていたようです。それは、ちょうど、高い山に登って、空気の薄さに気づき、平地に降りてきて、空気の存在や、酸素の認識を得るみたいな感じといえるかも知れません。

初めて、異文化、異宗教の人達との接触を体験して、日本に帰ってきたとき、わが祖国日本は、なんとなく、前とはちがったものとなっていたようです。それは、ちょうど、高い山に登って、空気の薄さに気づき、平地に降りてきて、空気の存在や、酸素の認識を得るみたいな感じといえるかも知れません。 「その方法はアカンと思います」

「その方法はアカンと思います」 高校一年生の時、生物の先生が、「植物の正常分布曲線」を作ること、という宿題をだしました。それが、木の葉っぱであれ、米粒であれ、その大きさの分布を調べると、うんと大きいものや、うんと小さいものは少なくて、普通の大きさのものが一番多い。だから、分布曲線というのは、裾野をひっぱった山型になる。ただ、そういう形になるためには、おそらく何千個という個体を測定しなければならない。数が多ければ多いほど、曲線はなめらかなものとなります。先生は、最低、千個から二千個は測る必要があります、といいました。

高校一年生の時、生物の先生が、「植物の正常分布曲線」を作ること、という宿題をだしました。それが、木の葉っぱであれ、米粒であれ、その大きさの分布を調べると、うんと大きいものや、うんと小さいものは少なくて、普通の大きさのものが一番多い。だから、分布曲線というのは、裾野をひっぱった山型になる。ただ、そういう形になるためには、おそらく何千個という個体を測定しなければならない。数が多ければ多いほど、曲線はなめらかなものとなります。先生は、最低、千個から二千個は測る必要があります、といいました。 いまかりに、全部の生徒が、自分の点数を全部見せあい、評価を検討したら、どうしてそうなっているのか分らない点が続出するのではないかと思います。

いまかりに、全部の生徒が、自分の点数を全部見せあい、評価を検討したら、どうしてそうなっているのか分らない点が続出するのではないかと思います。 コヤマノ岳から八雲ケ原へ、夕闇の中を降ってゆくと小屋がありました。スミさんが、「シーッ、囚人小屋やぞ」などというので、ぼくは、なぜかひどくビビって足音をひそめて通り過ぎたのです。ところが、その次の時、一人で日中にここを通ったら、数十人のごく普通の若者が雑木を伐っていました。

コヤマノ岳から八雲ケ原へ、夕闇の中を降ってゆくと小屋がありました。スミさんが、「シーッ、囚人小屋やぞ」などというので、ぼくは、なぜかひどくビビって足音をひそめて通り過ぎたのです。ところが、その次の時、一人で日中にここを通ったら、数十人のごく普通の若者が雑木を伐っていました。 ところが、しばらくしてその事を知った他の先生達は、意外にも、それは大変だといって、あわてました。大変だといっても、どうする訳にもゆきません。その生徒はもう帰りの電車か汽車に乗っているはずでした。

ところが、しばらくしてその事を知った他の先生達は、意外にも、それは大変だといって、あわてました。大変だといっても、どうする訳にもゆきません。その生徒はもう帰りの電車か汽車に乗っているはずでした。 数年して、制服問題が起こりました。生徒が制服を廃止しろと要求し始めたのです。その頃には、もう、帽子をかぶっている者なぞは、一人もいません。制服を着ない、いわゆる異装生徒が増えていました。

数年して、制服問題が起こりました。生徒が制服を廃止しろと要求し始めたのです。その頃には、もう、帽子をかぶっている者なぞは、一人もいません。制服を着ない、いわゆる異装生徒が増えていました。 あれはたしか「赤シャツ」君が卒業する時の卒業式でのことだったと思います。卒業式では、送辞・答辞の文案は、それをよむ生徒に任されているのが常でした。いつも、なかなかシビアな文句が飛びだして、ぼくは、いつもそれを聞くのだけが楽しみで、式に出席していたのです。答辞が始まり、その女生徒が、「大和は国のまはろば‥…・」とやり出し、「私たちは、日の丸を掲げることさえ許されませんでした」と続け、教師も生徒も一瞬あっけにとられて、シーンとなったその時、横に座っているT先生の腕がサッと動くのを、ぼくは感じました。

あれはたしか「赤シャツ」君が卒業する時の卒業式でのことだったと思います。卒業式では、送辞・答辞の文案は、それをよむ生徒に任されているのが常でした。いつも、なかなかシビアな文句が飛びだして、ぼくは、いつもそれを聞くのだけが楽しみで、式に出席していたのです。答辞が始まり、その女生徒が、「大和は国のまはろば‥…・」とやり出し、「私たちは、日の丸を掲げることさえ許されませんでした」と続け、教師も生徒も一瞬あっけにとられて、シーンとなったその時、横に座っているT先生の腕がサッと動くのを、ぼくは感じました。 江戸時代には、武士を初めとして色んな階級があって、着物は規定されていた。女も丸まげ、お歯黒で、未婚・既婚が明らかになる仕組であった。その仕組をはずれた異装の者は傾者(かぶきもの)として社会から指弾、疎外された。こういう服装による身分規定はなくなってくるのが、時代の流れだとぼくは思う。それに、江戸の支配階級は、倹約令などを出して、華美の風潮をいましめていたから、目立たないもので、しかも高価な大島などを着用した。そこで、こうした支配階級の地味な好みが上品であるという観念が生れた。だから、こういう考え方に反逆するためには、むしろ下品なものこそいいという考えも生れるんではないでしょうか。

江戸時代には、武士を初めとして色んな階級があって、着物は規定されていた。女も丸まげ、お歯黒で、未婚・既婚が明らかになる仕組であった。その仕組をはずれた異装の者は傾者(かぶきもの)として社会から指弾、疎外された。こういう服装による身分規定はなくなってくるのが、時代の流れだとぼくは思う。それに、江戸の支配階級は、倹約令などを出して、華美の風潮をいましめていたから、目立たないもので、しかも高価な大島などを着用した。そこで、こうした支配階級の地味な好みが上品であるという観念が生れた。だから、こういう考え方に反逆するためには、むしろ下品なものこそいいという考えも生れるんではないでしょうか。 これは明らかに盗みにはちがいないのですが、当人にしてみれば、自分のを誰かが拝借していったのだから、自分もまた、ちょっと借りただけだ、という訳で、あんまり罪の意識はありません。

これは明らかに盗みにはちがいないのですが、当人にしてみれば、自分のを誰かが拝借していったのだから、自分もまた、ちょっと借りただけだ、という訳で、あんまり罪の意識はありません。 授業が済んだ時には、パトカーはもう待ちくたびれて帰ってしまっていました。ただ、彼等としても、この件についての報告書を書かないと、桂高校の中で、「油を売っていた」ことになる。書類を作るのに必要なことは後で電話する、ということだったそうです。かかってきた電話で、F君の父親の勤務先などを聞いてきました。だから、ぼくは直ぐその勤務先に電話して、少し仰天しているらしい父親に、

授業が済んだ時には、パトカーはもう待ちくたびれて帰ってしまっていました。ただ、彼等としても、この件についての報告書を書かないと、桂高校の中で、「油を売っていた」ことになる。書類を作るのに必要なことは後で電話する、ということだったそうです。かかってきた電話で、F君の父親の勤務先などを聞いてきました。だから、ぼくは直ぐその勤務先に電話して、少し仰天しているらしい父親に、 もちろん、かなり長い間つづいてきた制度を止めるというのは、なかなか大変なことで、職員会議でほ賛否両論あいなかばして、結構もめたように記憶しています。

もちろん、かなり長い間つづいてきた制度を止めるというのは、なかなか大変なことで、職員会議でほ賛否両論あいなかばして、結構もめたように記憶しています。 日本人ほど〈道徳〉と〈ルール〉を混同している国民はいない。ぼくはそう信じています。われわれは、二言目には道徳を口にしますが、かんじんなその意味は、まことにあいまいなのです。だから、道徳の支えともいうべき〈良心〉の意味もまた大変漠然としています。

日本人ほど〈道徳〉と〈ルール〉を混同している国民はいない。ぼくはそう信じています。われわれは、二言目には道徳を口にしますが、かんじんなその意味は、まことにあいまいなのです。だから、道徳の支えともいうべき〈良心〉の意味もまた大変漠然としています。 ぼくは、児童劇の分野ではスゴイという評判のフクチ先生に相談してみました。彼は即座に、

ぼくは、児童劇の分野ではスゴイという評判のフクチ先生に相談してみました。彼は即座に、 そしたら、女房はも一度、最初から、続けて読み直してから、「まあ、いいわ。とにかく書いてみたら」と、いってくれました。ちょっとはホッとしたような気分になりました。

そしたら、女房はも一度、最初から、続けて読み直してから、「まあ、いいわ。とにかく書いてみたら」と、いってくれました。ちょっとはホッとしたような気分になりました。 小一時間ほどで、ぼく達は、別れました。彼は疲れている風で、別れぎわに云った言葉を、ぼくは印象的に憶えています。

小一時間ほどで、ぼく達は、別れました。彼は疲れている風で、別れぎわに云った言葉を、ぼくは印象的に憶えています。 その翌日、一通の絵はがきが着きました。それは先生からのもので、「久しぶりのシガの山は素敵で、しみじみと眺め入りました。ようやく自分が取り戻せたようです」とありました。先生は久しぶりのスキーを楽しんでいるだろうとぼくは思いました。

その翌日、一通の絵はがきが着きました。それは先生からのもので、「久しぶりのシガの山は素敵で、しみじみと眺め入りました。ようやく自分が取り戻せたようです」とありました。先生は久しぶりのスキーを楽しんでいるだろうとぼくは思いました。 「あんなあ、成績は絶対はよ出したらあかんぞ。はよ出しよる奴は、多分ええかげんに評価しとるんや。評価はほんまに慎重にやらなあかんもんや。喜こんではよ出しよる奴いっぱいいよるけど……。ワシはギリギリまで出さへん」

「あんなあ、成績は絶対はよ出したらあかんぞ。はよ出しよる奴は、多分ええかげんに評価しとるんや。評価はほんまに慎重にやらなあかんもんや。喜こんではよ出しよる奴いっぱいいよるけど……。ワシはギリギリまで出さへん」 ただ、コスゲ先生が、ペケをつけた人達の何人かは、「あいつの子分や……」という感じを、はっきり顔に出していたように思います。

ただ、コスゲ先生が、ペケをつけた人達の何人かは、「あいつの子分や……」という感じを、はっきり顔に出していたように思います。 冬に、大学の時の友人と志賀高原にゆく。彼女も来るから君も来い。そういってコスゲ先生は、いつもの、断定的でかなり命令的口調で、ぼくを誘いました。でも、ぼくには、もう、冬山の計画ができあがっていたし、あんまり気乗りもしていませんでした。「冬山合宿が、はやく済んだら行けるかも分りませんけど……」

冬に、大学の時の友人と志賀高原にゆく。彼女も来るから君も来い。そういってコスゲ先生は、いつもの、断定的でかなり命令的口調で、ぼくを誘いました。でも、ぼくには、もう、冬山の計画ができあがっていたし、あんまり気乗りもしていませんでした。「冬山合宿が、はやく済んだら行けるかも分りませんけど……」 さて、話をもとに戻しましょう。

さて、話をもとに戻しましょう。 それからぼくは、せっせと、そのキッサ店に通ったんです。うまい具合に、もう卒論の実験はすんで、総まとめの時期になっていました。ぼくは大学ノートをかかえて出掛けたのです。

それからぼくは、せっせと、そのキッサ店に通ったんです。うまい具合に、もう卒論の実験はすんで、総まとめの時期になっていました。ぼくは大学ノートをかかえて出掛けたのです。 ところが、スキーに連れてってといわれた時、ぼくは、まんざらでもない気がした。むしろ、うれしかったのです。でも、ぼくには春山合宿の計画がもう出来ており、卒業式を済まして直ぐ剱岳に向かったことはすでに話した通りです。そして、山から帰ってきて直ぐ、福知山に赴いたことも既に話しました。それで、彼女とは、それ切りになっていました。ぼくは名前だけはきいていたけれど、住所は知らなかったんです。もちろん、亀岡に帰ってくると、すぐそのキッサ店へ行きました。でも、もう彼女はいなかった。ママに聞くと止めたということでした。

ところが、スキーに連れてってといわれた時、ぼくは、まんざらでもない気がした。むしろ、うれしかったのです。でも、ぼくには春山合宿の計画がもう出来ており、卒業式を済まして直ぐ剱岳に向かったことはすでに話した通りです。そして、山から帰ってきて直ぐ、福知山に赴いたことも既に話しました。それで、彼女とは、それ切りになっていました。ぼくは名前だけはきいていたけれど、住所は知らなかったんです。もちろん、亀岡に帰ってくると、すぐそのキッサ店へ行きました。でも、もう彼女はいなかった。ママに聞くと止めたということでした。 コスゲさんは、小説が好きだったようです。なかでも、井上靖が好きで、ほとんど読んでいる様子でした。そしてまあ誰でもそうなのかも知れませんが、登場人物を自分を含めての誰かにあてはめるのがクセのようでした。彼が井上靖が好きだったのは、多分、その小説にある、俗にいう「男のロマン」みたいなものにひかれていたんではないか、そんな気がします。

コスゲさんは、小説が好きだったようです。なかでも、井上靖が好きで、ほとんど読んでいる様子でした。そしてまあ誰でもそうなのかも知れませんが、登場人物を自分を含めての誰かにあてはめるのがクセのようでした。彼が井上靖が好きだったのは、多分、その小説にある、俗にいう「男のロマン」みたいなものにひかれていたんではないか、そんな気がします。 ぼくとセキタの二人は、タカヒコのサポートを受けて、まだ暗いうちに出発し、取付で夜明けを待っていました。その時の気持というのは、後に報告書に書いたように、ほんとの話、〈ぼく達は、恐れと迷いとためらいを超えて、いまはもう、ある透明の心境であった〉のです。

ぼくとセキタの二人は、タカヒコのサポートを受けて、まだ暗いうちに出発し、取付で夜明けを待っていました。その時の気持というのは、後に報告書に書いたように、ほんとの話、〈ぼく達は、恐れと迷いとためらいを超えて、いまはもう、ある透明の心境であった〉のです。 「ぼくが最初の授業だけやります。あとは、全部まかします。いつもそうしてますから……」 彼は、全く事務的口調でそう通告しました。

「ぼくが最初の授業だけやります。あとは、全部まかします。いつもそうしてますから……」 彼は、全く事務的口調でそう通告しました。 その頃には、彼は、ぼくにとっては、もう指導教官というより、なんか少しこわい兄貴といった感じになっていたようです。だから、教育実習が終ってからも、招かれるままに、ぼくの大学に比較的近い彼の家によく出掛けたのです。

その頃には、彼は、ぼくにとっては、もう指導教官というより、なんか少しこわい兄貴といった感じになっていたようです。だから、教育実習が終ってからも、招かれるままに、ぼくの大学に比較的近い彼の家によく出掛けたのです。 一方、英会話の方は、やっぱり、外人と実際に話さないと自習ではあかんと思いだし、YMCAの外人会話に入った訳です。上級コースに入るほどの自信はとてもなかったし、中級でさえ、どうかなと、少し不安だったのですが、初級というのも面白くないという感じで、ぼくは結局中級を選びました。多分、半年位通ったと思います。上手くなったような気もしました。反面、そんな気がしただけだったのかも知れません。

一方、英会話の方は、やっぱり、外人と実際に話さないと自習ではあかんと思いだし、YMCAの外人会話に入った訳です。上級コースに入るほどの自信はとてもなかったし、中級でさえ、どうかなと、少し不安だったのですが、初級というのも面白くないという感じで、ぼくは結局中級を選びました。多分、半年位通ったと思います。上手くなったような気もしました。反面、そんな気がしただけだったのかも知れません。 学生の頃、ぼくは河原町の、「山小舎」だったか「灯」だったか忘れてしまいましたが、そうした山小舎みたいな感じのキッサ店によく行っていました。

学生の頃、ぼくは河原町の、「山小舎」だったか「灯」だったか忘れてしまいましたが、そうした山小舎みたいな感じのキッサ店によく行っていました。