明日はカントリーハウスへ出かけようという日の夕刻、パベルはぼくをある銃器屋さんへ連れて行きました。そこは裏町の工場街の一角で、店に入ると壁沿いに各種の鉄砲がずらりと並んでいました。チェコの鉄砲やナイフは世界一なのだそうです。

パベルは空気銃を買うつもりです。子供の頃、カントリーハウスで空気銃を撃って遊んだ思い出があるんだなと思いました。ぼくにも空気銃で雀撃ちをした記憶がありました。よし、二人で射撃大会をしよう。ぼく達は盛り上がっていました。

パベルのカントリーハウスが、どこにあったのかは憶えていません。この頃の記録がどこかに消えてしまって見当たらないのです。プラハから高速道路を2・3時間走って小さな町に着き、その町外れにカントリーハウスはありました。

そこは、どちらを向いても畑が地平線までつながっている場所で、家はほとんど見当たりませんでした。低い生け垣に囲まれたカントリーハウスには、大きな芝生の庭がありました。

一隅にある物置小屋から板切れを取り出すと、ぼくは空気銃の的を作りました。射撃の腕前は、圧倒的にぼくが上で、負けず嫌いのパベルはすぐにこのコンペを止めてしまいました。

「パべール」と許嫁のポーリンが叫んでいます。お茶を飲むポットやカップ、ナイフやフォークはあるけれど、鍋類が一切無いのだそうです。

この共産党に接収されていたカントリーハウスは、ベルリンの壁崩壊、ソ連邦崩壊の後、パベルの父親パボルの交渉の結果、ようやく戻ってきたばかりで、まったく整備されていない状態だったのです。

鍋が無くても、パンを買ってきているから大丈夫。でも、肉はどうしよう。ステーキを焼くつもりで大きなブロックを買ってきたのに。パベルは困っていました。

ローストビーフを焼けばいい。パベルに町まで連れてってと頼むと、ぼくはそこの荒物屋で、ノコギリと手斧を買いました。町からカントリーハウスに戻る途中、ぼくは目を凝らしてきょろきょろと四方を見回し、森を探しました。四方八方見渡す限り、森、林の類はまったく見当たらないのです。

ようやく点のように見える林、木々の集落を見つけ、進路をそっちにとりました。そこは植林された林のようで、なかに入っても必要な枝を探し出すのには苦労しました。

ローストビーフには、Y字型の木の枝2本と、長めでまっすぐな串用の枝1本が必要です。火の両側にこのY字型の枝を立て、これに渡した串に刺した肉を回転させながらゆっくりと火を通すのです。

薪によるローストビーフは、ぼくの特技で、たき火の火力の微妙な調節が自在にできる必要があり、誰にも出来るというものではありません。

ピンク色に焼き上がったローストビーフで、お腹がいっぱいになった頃、パベルはこれから昔なじみの農家のおじさん・おばさんに会いに行くといいました。彼が子供の頃、可愛がってくれた夫婦なのだそうです。

隣といっても、2キロ近くも離れているのです。畑を貫く夜の地道を延々と歩くと、灯火が見えてきました。

ちょうどロシア民話の絵本に出てくるような感じのおじいさんとおばあさんは、テレビに見入っていました。パベルは感激の再会です。

作ったばかりなのよ、食べなさい食べなさいと、クッキーを山盛りの皿で勧めてくれましたが、すっかり満腹のぼく達は、そんなに食べられません。帰りにはもっとたくさんを新聞紙に包んでくれました。まるで昔ぼくを育ててくれたおばあちゃんみたいでした。

パベルとおじいさんは、テレビの話題で話し込んでいますが、チェコ語なのでなんの話か分かりません。後で聞くと、チェコとスロバキアの分離の話題でした。

チェコスロバキアは、元々二つの国が合体しているのです。チェコは工業国、スロバキアは農業国と、まったく性格が異なります。

生産性の高いチェコに取ってスロバキアはお荷物、スロバキアにもチェコの言いなりになれるかという自負があって、以前から分離の話はあったのだそうです。ソ連邦崩壊後の情勢の中、急にこの話が再燃したようです。

実際この後すぐに、この二国は分離しました。(分離後すぐに、家内とスロバキアを訪れ、自然が豊かで物価も大変安かったので、その翌年の夏スロバキアのハイ・タトラ山脈山麓のリゾートホテルで、2週間ほど滞在したことがあります)

もう夜中の12時でした。再びくらい夜道をたどり、カントリーハウスに近づくと、こうこうと明るい電気に照らされた門が見えました。パベルのカントリーハウスに接した隣家です。家中の電気がついていました。門の前には数人が立っておりました。どうやらぼく達を待ち構えていたようです。

「どうぞどうぞ、中へ中へ」と否応無く招じ入れられたのです。部屋には8人ほどが集っていました。

この家の主人は、共産党の仕事をしていたひとで、自分たちとはほとんど付き合いはなかったのだと、パベルは小声で告げました。

我が家でとっておきの最高のものですというワインで、全員が乾杯しました。

そのうちに、誰かが「私たちは、日本語を聞いたことがありません。何か日本語をしゃべってくれませんか」といいました。

しゃべってくれといわれても、相手もいないのにしゃべれません。ちょうどポケットに入っていたチェコガイドの日本語のチラシを読むことにしました。

全員が、しんとして聞き入っています。

読み終わって、しばらく沈黙が続いた後、主人はさも感に堪えないという感じで、吐息をつくように、「なんというやさしく(gentle)て、優雅な(elegant)響きなんだ。美しい」といい、全員が頷いたのでした。

この出来事はぼくにとって忘れられない記憶となって残ったのです。

アムステルダムはスキポール空港に降りたつと、パベルが出迎えてくれました。

アムステルダムはスキポール空港に降りたつと、パベルが出迎えてくれました。 数日の滞在の後、いよいよプラハに向かいました。イタリアヘ迂回してからドイツに入り、チェコの国境近くで一泊してプラハに入るつもりです。

数日の滞在の後、いよいよプラハに向かいました。イタリアヘ迂回してからドイツに入り、チェコの国境近くで一泊してプラハに入るつもりです。 プラハは美しい町でした。うれしいことには、なんでも安いのです。日本の高層団地のようなアパートの部屋では、夏休みで市の職員がみんなバカンスに出かけ、そのせいで湯が出ないので、ポーリンは毎朝、悲鳴をあげながら、シャワーを使っていました。

プラハは美しい町でした。うれしいことには、なんでも安いのです。日本の高層団地のようなアパートの部屋では、夏休みで市の職員がみんなバカンスに出かけ、そのせいで湯が出ないので、ポーリンは毎朝、悲鳴をあげながら、シャワーを使っていました。 大阪から北京までわずか3時間。中国人の決り文句の通りまさに「一衣帯水」の近さ。そしてこれに続くもうひとつの決り文句は、「中日友好」。しかしやはり日本にとって中国は近くて遠い国のようです。

大阪から北京までわずか3時間。中国人の決り文句の通りまさに「一衣帯水」の近さ。そしてこれに続くもうひとつの決り文句は、「中日友好」。しかしやはり日本にとって中国は近くて遠い国のようです。 ほとんど毎日のように、トミナガ君の教えている日本語科の学生が訪問してきました。李一峰という学生会長をしているという学生は、ぼくに会うなり、たどたどしいけれど明瞭な日本語で「はじめまして。りいっぽうと申します。わたしはたかだせんせいの孫弟子です」と挨拶しました。トミナガ君がコンピュータを教えているのです。

ほとんど毎日のように、トミナガ君の教えている日本語科の学生が訪問してきました。李一峰という学生会長をしているという学生は、ぼくに会うなり、たどたどしいけれど明瞭な日本語で「はじめまして。りいっぽうと申します。わたしはたかだせんせいの孫弟子です」と挨拶しました。トミナガ君がコンピュータを教えているのです。 カシュガルでなんの糸口もつかめぬまま日がたち、パキスタンヘの出発が翌日にせまり、もうほとんどあきらめかけていた時、全くの偶然で彼の消息が分かったのでした。消息を伝えたのは、ぼくがパキスタンヘのチャータータクシーの手配を頼みに訪れたCITS(中国旅行社)のチーフでした。王さんの部下であったという彼の話では、ぼくの危惧のとうり、王はあの後外事部から消えるのですが2年後に部長で戻って来たといいます。

カシュガルでなんの糸口もつかめぬまま日がたち、パキスタンヘの出発が翌日にせまり、もうほとんどあきらめかけていた時、全くの偶然で彼の消息が分かったのでした。消息を伝えたのは、ぼくがパキスタンヘのチャータータクシーの手配を頼みに訪れたCITS(中国旅行社)のチーフでした。王さんの部下であったという彼の話では、ぼくの危惧のとうり、王はあの後外事部から消えるのですが2年後に部長で戻って来たといいます。 窓の外には、一抱え以上もあるアメリカンシーダの巨木が、まるで手に触れるばかりの間近さで何木も立ち並んでいます。

窓の外には、一抱え以上もあるアメリカンシーダの巨木が、まるで手に触れるばかりの間近さで何木も立ち並んでいます。 次にラリーに会ったのは、翌年のぼくの初めてのアメリカ行のときでした。

次にラリーに会ったのは、翌年のぼくの初めてのアメリカ行のときでした。 ラリーは、今は手書きの文字認識のソフトを開発しているのだそうで、着くなり興奮気味に説明をしてくれました。彼の考えは、コンピュータの中に文字を読み取るある生物がいて、そいつが文字を判断する。この仮想生物のことを「彼はこうではないかと考える」などとラリーは説明します。面白かったので、少し突っ込んだ質問を続けると、いつものようにδやΣの入った数式での説明になりました。こうなるといつもぼくはもうお手上げでした。

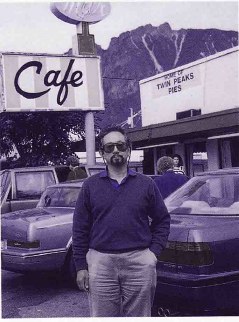

ラリーは、今は手書きの文字認識のソフトを開発しているのだそうで、着くなり興奮気味に説明をしてくれました。彼の考えは、コンピュータの中に文字を読み取るある生物がいて、そいつが文字を判断する。この仮想生物のことを「彼はこうではないかと考える」などとラリーは説明します。面白かったので、少し突っ込んだ質問を続けると、いつものようにδやΣの入った数式での説明になりました。こうなるといつもぼくはもうお手上げでした。 直径5mを越える巨大なパラボラアンテナを据え付け、世界中の映像を録画するビデオマニアのラリーは、ぼくに「ツインピークス」のビデオを見ることを勧めました。彼はテレビを録画した24本のテープを持っていたのです。「ツインピークス」が日本に紹介される前の年のことで、ぼくは何も知らなかったのですが、みるなり引き込まれ虜になりました。途中まで見たときに、これは日本に持ち帰るべきだと思い録画をはじめたのす。今様に言えば、アメリカの「ツインピークスおたく」のラリーはぼくに朝方まで付き合うこともありました。

直径5mを越える巨大なパラボラアンテナを据え付け、世界中の映像を録画するビデオマニアのラリーは、ぼくに「ツインピークス」のビデオを見ることを勧めました。彼はテレビを録画した24本のテープを持っていたのです。「ツインピークス」が日本に紹介される前の年のことで、ぼくは何も知らなかったのですが、みるなり引き込まれ虜になりました。途中まで見たときに、これは日本に持ち帰るべきだと思い録画をはじめたのす。今様に言えば、アメリカの「ツインピークスおたく」のラリーはぼくに朝方まで付き合うこともありました。 ぼくは、ロンドン行きの飛行機の中でした。

ぼくは、ロンドン行きの飛行機の中でした。 スイスに一番詳しい『ヤマケイ』の編集長のガハさんは、ぼくの依頼どうり「日本人観光客がいなくて泊まりの安い所」という条件にあった場所を10力所も拾い上げ、地図を含むくわしい彼のコメント入りの情報を分厚い封筒で送ってくれました。

スイスに一番詳しい『ヤマケイ』の編集長のガハさんは、ぼくの依頼どうり「日本人観光客がいなくて泊まりの安い所」という条件にあった場所を10力所も拾い上げ、地図を含むくわしい彼のコメント入りの情報を分厚い封筒で送ってくれました。 窓の外には、まるで北アルプスのど真ん中・雲の平から切り取って来たかのような針葉樹の木立ちと、その向こうに青い空と白い雲が見えます。

窓の外には、まるで北アルプスのど真ん中・雲の平から切り取って来たかのような針葉樹の木立ちと、その向こうに青い空と白い雲が見えます。 バンコックの空港に初めて降り立ったのは、もう28年も昔のことで最初のカラコルム登山の帰路のことでした。

バンコックの空港に初めて降り立ったのは、もう28年も昔のことで最初のカラコルム登山の帰路のことでした。 A・U・Aは夏に専門及び学術英語集中講座(Professional Academic lntensive Course)という特別コースを開講することが分かったのですが、このコースは特別なので試験があり、受験の申し込みも一カ月前の3日間に限られるというのです。これは尋常の手段では駄目だと判断したぼくは、春休みを待ってバンコックに飛んだのです。

A・U・Aは夏に専門及び学術英語集中講座(Professional Academic lntensive Course)という特別コースを開講することが分かったのですが、このコースは特別なので試験があり、受験の申し込みも一カ月前の3日間に限られるというのです。これは尋常の手段では駄目だと判断したぼくは、春休みを待ってバンコックに飛んだのです。 クラス10人、みんなぼくの息子や娘くらいのクラスメートでした。全員が留学生試験に合格していて、行く先の大学もほとんど決まっている人達でした。女性は4人。タイ美人のシバナン・オンスリ愛称ジブ。2年勤めた銀行を考えるところあって辞め、9月からサンフランシスコの大学に行きます。シリポンはタイの東大・チュラロンコン大学の大学院の音楽科のフルート吹きなのですが、ニューョークのコンセルトバトルの研究生を目指しています。世界中から年にたった2人だけが選抜されるのだそうです。

クラス10人、みんなぼくの息子や娘くらいのクラスメートでした。全員が留学生試験に合格していて、行く先の大学もほとんど決まっている人達でした。女性は4人。タイ美人のシバナン・オンスリ愛称ジブ。2年勤めた銀行を考えるところあって辞め、9月からサンフランシスコの大学に行きます。シリポンはタイの東大・チュラロンコン大学の大学院の音楽科のフルート吹きなのですが、ニューョークのコンセルトバトルの研究生を目指しています。世界中から年にたった2人だけが選抜されるのだそうです。 この記事は、古くからの付き合いの、高岡市市役所の開洋子さんの依頼で、高岡文化情報誌「きらめき」(季刊)に執筆したものです。

この記事は、古くからの付き合いの、高岡市市役所の開洋子さんの依頼で、高岡文化情報誌「きらめき」(季刊)に執筆したものです。