2003年7月10日 イタめし

このページへの書き込みコメントに、 「加えて美味しそうな食べ物の写真があればもっとうれしいんだけれど」 というのがありました。それで、くいもんの話など。

イタリアの食い物は、「イタめし」です。でも日本の「イタめし」のように、油っこくありません。 日本で、毎日「イタめし」を食べていたら、病気になる。 この辺りは、フランスに近い所為でしょうか、盛りつけ方もそうだし、出す順番を詳しく聞いてくる所などは、フランスを思わせます。

でも、日本料理が最高と信じるぼくとしては、それはそれだけのこと。 ただ、食材はいいものが安い。主に野菜を買って来て食べています。もちろん脂っ気はないけれど、柔らかくて風味の十分にあるお肉も買ってきますけれど...。

買い物は、近くのリモーネで。車で15分。山越えで歩いてゆくと、2時間〜4時間。 リモーネのセンター、教会前の広場はいつも人が群れています。

買い物は、近くのリモーネで。車で15分。山越えで歩いてゆくと、2時間〜4時間。 リモーネのセンター、教会前の広場はいつも人が群れています。

教会の裏手にあるリモーネのお肉屋さんは、最高の肉を置いています。 特にプロシュート・クルード(生ハム)は、絶品でこんな味は、日本のイタめし屋ではもちろん、 この辺りのレストランでも、ありません。

教会の裏手にあるリモーネのお肉屋さんは、最高の肉を置いています。 特にプロシュート・クルード(生ハム)は、絶品でこんな味は、日本のイタめし屋ではもちろん、 この辺りのレストランでも、ありません。

プロシュートは、100〜200グラムを切ってもらって持ち帰り、メロンと一緒に食べます。 これは、おいしい。毎夕食のアペタイザーです。

プロシュートは、100〜200グラムを切ってもらって持ち帰り、メロンと一緒に食べます。 これは、おいしい。毎夕食のアペタイザーです。

この地方には、トミノ(Tomino)というモッツァレーラみたいで、でももっと柔らかくて、もっとおいしい特産のチーズがあります。まるでお豆腐です。 リモーネのスーバーのものが一番おいしい。まあ、嵯峨豆腐か「とようけ屋」の豆腐か、というところでしょうか。 トマトスライスに載せて食べますが、そのままでもいけます。

この地方には、トミノ(Tomino)というモッツァレーラみたいで、でももっと柔らかくて、もっとおいしい特産のチーズがあります。まるでお豆腐です。 リモーネのスーバーのものが一番おいしい。まあ、嵯峨豆腐か「とようけ屋」の豆腐か、というところでしょうか。 トマトスライスに載せて食べますが、そのままでもいけます。

ここでは、野菜が、大変に豊富です。 買い込む時には、クーネオ(Cuneo)の町まで出かけます。車で30分。 クーネオは、ゆったりとした、いい町です。 南方には、フランス国境の2000m級の山々が連なっています。毎火曜日には、市庁舎広場で蚤の市が開かれます。

ここでは、野菜が、大変に豊富です。 買い込む時には、クーネオ(Cuneo)の町まで出かけます。車で30分。 クーネオは、ゆったりとした、いい町です。 南方には、フランス国境の2000m級の山々が連なっています。毎火曜日には、市庁舎広場で蚤の市が開かれます。

この町のいい所は、どんなに混んでいても、なんとか無料のパーキングを見つけられるということです。 横断歩道に信号はありませんが、車が必ず止まってくれます。

この町のいい所は、どんなに混んでいても、なんとか無料のパーキングを見つけられるということです。 横断歩道に信号はありませんが、車が必ず止まってくれます。

ここにはスーパーは何軒もありますが、コープスーパーが一番巨大で、食料品だけではなく何でも置いてあります。 巨大な野菜があります。これはティッシュペーパーよりも大きなパプリカです。 味は充分に美味しい。

ここにはスーパーは何軒もありますが、コープスーパーが一番巨大で、食料品だけではなく何でも置いてあります。 巨大な野菜があります。これはティッシュペーパーよりも大きなパプリカです。 味は充分に美味しい。

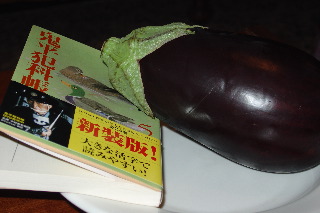

茄子も巨大で、まあ加茂茄子という所でしょうか。とても柔らかく甘い。

茄子も巨大で、まあ加茂茄子という所でしょうか。とても柔らかく甘い。

丁度、黒部スイカのような紡錘形の巨大なスイカがありました。半分に割ったものが300円。ほうれん草も、安くてとてもおいしいです。おひたしにして、 たらふく食べています。 野菜は、日本の1/2〜1/3の安さです。

丁度、黒部スイカのような紡錘形の巨大なスイカがありました。半分に割ったものが300円。ほうれん草も、安くてとてもおいしいです。おひたしにして、 たらふく食べています。 野菜は、日本の1/2〜1/3の安さです。

コープスーパーには、こんな網のおりがあって、中にはブランコや滑り台が置いてあり、なかで幼児が遊んでいまし た。担当の保母さんが付いているようです。

コープスーパーには、こんな網のおりがあって、中にはブランコや滑り台が置いてあり、なかで幼児が遊んでいまし た。担当の保母さんが付いているようです。

リモネットは、イタリアからフランスのニースやモナコに向かうルートからほんの少し脇道にそ れたどんずまりの山村で、高度は1300メートル。リモネットのゲレンデの途中から見下ろす とこんな感じです。

リモネットは、イタリアからフランスのニースやモナコに向かうルートからほんの少し脇道にそ れたどんずまりの山村で、高度は1300メートル。リモネットのゲレンデの途中から見下ろす とこんな感じです。 リモネットの教会の鐘の音は、ディングドンとかギンゴンガンとかの、教会的な音ではなくて、 まるで柱時計のような音がします。 各時間の数だけ鳴って、おまけに各時半では一つ鳴ります。 だからまるで、部屋の中に柱時計が掛かっている感じ。まあ便利といえば便利で。

リモネットの教会の鐘の音は、ディングドンとかギンゴンガンとかの、教会的な音ではなくて、 まるで柱時計のような音がします。 各時間の数だけ鳴って、おまけに各時半では一つ鳴ります。 だからまるで、部屋の中に柱時計が掛かっている感じ。まあ便利といえば便利で。 下のリモーネ・ピエモンテの町までは、日に5・6回のバスの便があります。20分ほどの距離で す。

下のリモーネ・ピエモンテの町までは、日に5・6回のバスの便があります。20分ほどの距離で す。 毎日、上ばっかりを向いていたから、今日は下を向いてリモーネ・ピエモンテの町まで歩いて下 ることにしました。 バス停を過ぎ、このアパートの管理人のジャン・ピエールとマリア・テレーズ夫妻のやっている 宿とレストランの前を通ります。

毎日、上ばっかりを向いていたから、今日は下を向いてリモーネ・ピエモンテの町まで歩いて下 ることにしました。 バス停を過ぎ、このアパートの管理人のジャン・ピエールとマリア・テレーズ夫妻のやっている 宿とレストランの前を通ります。 少し自動車道を歩いてから、谷川に向かって山道を下ります。山道といってもところどころには ベンチなども置いてある遊歩道です。 谷を渡った所で、遊歩道と別れて谷ぞいのルートに入ると、もう完全な山道。渓流の感じは黒部源流の沢という感じになります。

少し自動車道を歩いてから、谷川に向かって山道を下ります。山道といってもところどころには ベンチなども置いてある遊歩道です。 谷を渡った所で、遊歩道と別れて谷ぞいのルートに入ると、もう完全な山道。渓流の感じは黒部源流の沢という感じになります。 しばらく下った所で、山手方向に向かう急登の踏み跡を喘ぎ登ると、急に前が開け牧場に出まし た。すぐ前には、リモネット対岸下手に見える夏村がありました。

しばらく下った所で、山手方向に向かう急登の踏み跡を喘ぎ登ると、急に前が開け牧場に出まし た。すぐ前には、リモネット対岸下手に見える夏村がありました。 背後彼方には、リモーネ・ピエモンテスキー場の山々。

背後彼方には、リモーネ・ピエモンテスキー場の山々。 遥か下には、ヘアピンカーブの続く自動車道が望めました。

遥か下には、ヘアピンカーブの続く自動車道が望めました。 昨日は、裏山の山道を辿ることにしました。 リモネットが見下ろせました。中央左の細高い建物の一階がぼくがいる所です。 右隅に教会の塔が見えています。

昨日は、裏山の山道を辿ることにしました。 リモネットが見下ろせました。中央左の細高い建物の一階がぼくがいる所です。 右隅に教会の塔が見えています。

山の上からは、リモーネのゲレンデが見えました。

山の上からは、リモーネのゲレンデが見えました。 下ってくると、リモネットの村はずれでは、キャンピングカーの人たちが、食事をしていて、手を振っていました。 今日は日曜日なので、バイクの音がしきりです。 直樹

下ってくると、リモネットの村はずれでは、キャンピングカーの人たちが、食事をしていて、手を振っていました。 今日は日曜日なので、バイクの音がしきりです。 直樹 夜は寒く、暖炉に火を入れました。2時には寝て、朝は10時頃に起きました。「鬼平犯科帳」は、既に4冊目に入り、やはり全巻持ってくるべきだったと悔やんでいます。

夜は寒く、暖炉に火を入れました。2時には寝て、朝は10時頃に起きました。「鬼平犯科帳」は、既に4冊目に入り、やはり全巻持ってくるべきだったと悔やんでいます。 今日は、少し小雨がぱらつく中を、雨も上がりそうなので、ハイキングに出かけました。 ここリモネットの標高は1300m。ゲレンデへの道を、放牧の牛の群のカウベルの音を聞きながら45分ほど登ると、ゲレンデにつきます。1500mですから、200mの登りです。

今日は、少し小雨がぱらつく中を、雨も上がりそうなので、ハイキングに出かけました。 ここリモネットの標高は1300m。ゲレンデへの道を、放牧の牛の群のカウベルの音を聞きながら45分ほど登ると、ゲレンデにつきます。1500mですから、200mの登りです。 ここのレストランが、昨日からオープンしており、お茶を飲んで帰って来ました。 ゲレンデを見張らす屋外の椅子でカプチーノを飲んでいると、まるで室堂平にいる心地で、なかなかいい気分でした。帰りに、途中のホテルの前にいた犬が、後になり先になりしてついてきました。約1キロほどの距離をです。全く無関心無愛想なのですが、何とはなしについて来たのです。

ここのレストランが、昨日からオープンしており、お茶を飲んで帰って来ました。 ゲレンデを見張らす屋外の椅子でカプチーノを飲んでいると、まるで室堂平にいる心地で、なかなかいい気分でした。帰りに、途中のホテルの前にいた犬が、後になり先になりしてついてきました。約1キロほどの距離をです。全く無関心無愛想なのですが、何とはなしについて来たのです。

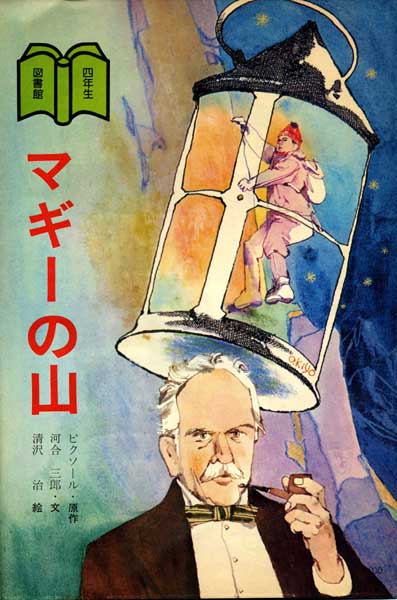

あるてんらん会場で、けわしい山の絵を前にして、思い出にふけるふたりの老人があった。ふたりは、それぞれにわすれられない思い出を持っていたのだが……

あるてんらん会場で、けわしい山の絵を前にして、思い出にふけるふたりの老人があった。ふたりは、それぞれにわすれられない思い出を持っていたのだが…… それから三十年近くの月日がたった。が、フォレスター山には、その後、だれも登れなかった。それほどけわしく、きけんな山なのであった。

それから三十年近くの月日がたった。が、フォレスター山には、その後、だれも登れなかった。それほどけわしく、きけんな山なのであった。

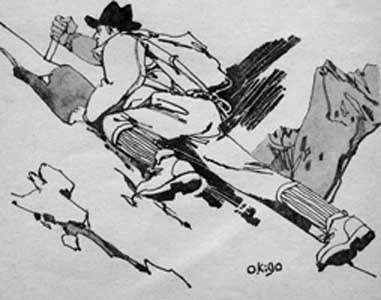

わたしの心のおく底から、むくむくと、いままでにないほどの勇気がわき上がってきました。わたしは、ピッケルで、注意深く、一つ一つ足場をきざみながら、一足ずつよじ登っていきました。二十メートルほど登り、ある岩場を右に回りかけたとき、もうれつな風で、ふっとばされそうになり、はっと岩角にしがみつきました。そのひょうしに、大事なピッケルを落としてしまったのです。ピッケルは、はるか谷底に小石のように落ちていき、見えなくなりました。風はますますはげしくふきあれ、岩角にへばりついているわたしを、ひきはがそうとします。わたしは死にものぐるいで岩にしがみついていました。二十分ほどすると、風はうそみたいにやみました。

わたしの心のおく底から、むくむくと、いままでにないほどの勇気がわき上がってきました。わたしは、ピッケルで、注意深く、一つ一つ足場をきざみながら、一足ずつよじ登っていきました。二十メートルほど登り、ある岩場を右に回りかけたとき、もうれつな風で、ふっとばされそうになり、はっと岩角にしがみつきました。そのひょうしに、大事なピッケルを落としてしまったのです。ピッケルは、はるか谷底に小石のように落ちていき、見えなくなりました。風はますますはげしくふきあれ、岩角にへばりついているわたしを、ひきはがそうとします。わたしは死にものぐるいで岩にしがみついていました。二十分ほどすると、風はうそみたいにやみました。

「わしはあの山のこっちの村、マギーは山のあっちの町に住んでいました。クリスマスに、わしらは結こんするはずでしたが、わしはびんぼうなきこり、マギーは店員、どちらもお金がありません。それでわしは、春まで結こんを待ってくれと手紙を出しました。

「わしはあの山のこっちの村、マギーは山のあっちの町に住んでいました。クリスマスに、わしらは結こんするはずでしたが、わしはびんぼうなきこり、マギーは店員、どちらもお金がありません。それでわしは、春まで結こんを待ってくれと手紙を出しました。 あの山のてっぺんに登るため、わしは二日がかりでじゅんびしましたが、登り始めてからは、少しでも早くあそこにランタンをともしたい気持ちでいっぱいでした。ひどくけわしい、あぶない山だとは思いましたが、マギーを喜ばせたい一心で、むがむちゅうで登りましたよ。山育ちのわしですから、山の登り方くらいは、少しは知ってますし、体力には自信がありました。

あの山のてっぺんに登るため、わしは二日がかりでじゅんびしましたが、登り始めてからは、少しでも早くあそこにランタンをともしたい気持ちでいっぱいでした。ひどくけわしい、あぶない山だとは思いましたが、マギーを喜ばせたい一心で、むがむちゅうで登りましたよ。山育ちのわしですから、山の登り方くらいは、少しは知ってますし、体力には自信がありました。