登山と「神話」その1 スポーツ神話について

スポーツ登山について

先頃、『ノストラダムスの大予言』という本が、話題になったことがありました。何人かの若者から、この本についてのコメントを求められ、しぶしぶ読んでみたわけです。

あんまりバカバカしい内容なので、途中でいやになりました。あれを感心して読んだ人がいるとしたら、頭の程度が知れるかも知れません。というよりか、あんなもののインチキささえ、正確に認識できない国民を作りだした、教育の責任が問われるべきです。

最近では、「ユリ・ゲラー」に始まって、「念力少年」が巷の噂を呼んでいます。ぼくにとって興味があるのは、本当にスプーンは曲がるのか、インチキかそうでないか、そういうことではないのです。そんなことは考えるまでもない。「念力少年」がブラウン管の話題となり、人々の関心が、そんなどうでもよいことに集中することによって、喜ぶ奴は誰なのか。

無意識的にしろ、そういう非科学的事象をデッチあげ、日常化しようと策しているのは、どういう人達なのか、そういうことに最も興味をもちます。照れ臭さをおし殺して、大上段にふりかぶっていえば、社会点視点とでもいえるでしょうか。

さて、ぼくは考えるのですが、もともと、「山登り」というものは、実体としてはない。一つの抽象概念です。あるのは、山へ登る人間、生身の人間がいるだけです。同様に、「クライマー」などはなくて、クライミングする人間がいるだけです。「クライミングする人間」の最大公約数が「クライマー」のイメージとなって当り前のはずです。でも、どうもそうではない。クライマーのイメージは、適当に捨象・抽象され、美化された形で、クライムしようとする人間に押しつけられ、さらには、人々がそのイメージに向かって、かり立てられることになる。そうなっている状況を、ぼくは、「クライマー神話」があると呼ぶわけです。

いやに傍観者的に、あるいは評論家的に述べていますが、ぼく自身、決してこういう「神話」から自由ではなく、それにしばられているようです。

たとえば、「アルピニズムとは……」などと始めると、もうどうしようもありません。それほど、言葉の呪縛は大きいともいえるでしょう。これはまさしく「アルピニズム」神話です。このやりきれない、袋小路から脱出するため、ぼくは、去年の『山と渓谷』四月号に、「神話へのクライムから、内なる呼び声によるクライムヘ」の小文を書いたわけです。

ところが、よく考えてみると、「内なる呼び声」そのものまでも、「神話」に犯されているようなのです。そうであれば、残る方法は、「神話」自体をじっくり見すえ、その偽瞞性をあばくしかない、と思うようになりました。やり方は、もろもろの「神話」を社会的視点でとらえることです。

今回は、まず大前提として、「スポーツ神話」をとりあげてみたいと思います。スポーツとは

スポーツをどう定義すればよいのか。これは、なかなかしんどいことで、ぼくは、のっけからもう、お手あげしたい位です。

しかし、すでに述べたように、必死にスポーツの定義を考えても、ことの本質には近づけないかも知れない。あの「念力少年」の例と同じことです。「定義もできないくせに、スポーツを論じる資格があるのか」などというのは、一種のいちゃもんではないですか……などと、ここで開き直っておきます。

さて、これまでに、そこかしこに見られる、スポーツの定義のほとんど、あるいはすべてが、全く方向性ゼロという特徴をもっている(方向性ゼロということほど、強烈な方向性はないのですが…)と、ぽくは思います。

そもそも、「sportの語源は、ラテン語のdis-porterであり、それはcarry awayすなわち″実務から転換する″ことを意味していた。このラテン語は、後にフランス語のdisporterあるいはdepoterとなり、さらに英語のdisporterからSportへと変化してきた。」などという説明に、ぽくは何となく、『ノストラダムスの大予言』を連想します。

「古代ギリシャのスポーツは……」などと始まると、オリンピックを想いだして、気色が悪くなります。それに、この云い方は誤まっていると考えるべきです。古代ギリシャに行われた、闘争的な競技は、ぼくたちが用いる「スポーツ」とは、明らかに異質のものであるからです。

ぽくが考えるには、「スポーツは、近代ヨーロッパ社会において生みだされた、だから近代的性格をもった運動の様式」といえます。

「近代ヨーロッパ社会」という中には、二つの要素があります。その一つは、資本主義社会であり、自由競争の時代であったということ。いいかえれば、能力主義と「弱肉強食」「適者生存」のダーウィニズムの思想が主流を占めていた。

これは、当時のブルジョアジーの思想です。ブルジョアジーというのは、これが、二つ目の要素になりますが、貴族階級をうち倒して、成立した人々であったということです。貴族階級に独占されていた「遊び」を奪いとることが可能になって、始めて、「スポーツ」が成立したわけです。この点が、極めて重要なスポーツの方向性だ、とぼくは考えるのです。大衆化への方向性とでも云えましょう。

しかし、この方向性は時代の主人となった「ブルジョアジー」によって、むしろ逆転させられます。そして、能力主義や適者生存の論理は、そのまま、スポーツの世界に反映し、閉鎖的に自分達を守るものとなったわけです。

スポーツ登山

「スポーツ登山」などという言葉は、おそらく、というよりか確実に、日本独自のものでしょう。どうしてこんな言葉ができてきたのでしょうか。少々興味がわきます。

色々の推測は可能でしょう。たとえば、それ以前の探検登山とはちがうという意味で用いられたという解釈。あるいは、登山から始まって、スポーツ登山→アルピニズム→スポーツ・アルピニズム→スーパー・アルピニズムという直列的配置に位置づける考え方。または、より困難をめざす登山という並列的な見方。まあ色々ある。

ぼくたちは、戦前の天皇主義教育では、物事を一面的にとらえることを強制されていました。一見新生したかに見える戦後の教育に於ては、かなり意図的に、こんどは、無方向に多面的なとらえ方を並べたてられ、困惑してつっ立っている状態です。行動につながる明快な論理をもてないでいる。そして、みんなが考えるように、みんながしているように、ということになってしまうのです。一見民主的のようでいて、決してそうではない。

だから、ぼくはここで、そういう色々の解釈を並べたてる気持は毛頭ありません。極端にいえば一つのことに関して、百の解釈・百の論理が可能なのです。問題は、そのどれが正しいかではなく、どの階層に立って、どんな方向性と視点でもって、そのどれをとるのか、ということだと思うのです。

さて、話をもとにもどして、スポーツ登山ですが、こう云い方を始めたのは誰で、どこで使ったのか。そういうことの詮索は、ヒマな人にまかせておきましょう。興味があるのは、この云い方が生れたのはどういう時代であったのかということです。

それは一次大戦(大正三年)以後だったと、ぼくは考えています。それはどんな時代だったのか。この頃の状況を、歴史本から、いくつかピックアップしてみましょう。

明治三十六年、十三歳で旋盤工の徒弟となり、大戦後に、労働運動のリーダーとなった野田律太は、こう書いています。

「日本兵器会社はロシヤ注文の弾丸の一部を作るのであった。数が大量なのと期限が切迫しているのだから仕事のやり方は激しいが、能率の上げ放題でいくらでも金を出すのだ。私は十二時間死物狂いで働き十五円稼いだことがあった。ここの労働者は、遊廓やカフェー、レストランでは福の神のように歓迎された。私はこの時代に貯金というものをしたが、百円、二百円とトントン増えて六百円になった」

つぎは、東京下谷の貧民窟にすみ、労働者の味方を自任した演歌師・唖蝉坊のノンキ節は、こうです。

我々は貧乏でもとにかく結構だよ/日本にお金の殖えたのは/そうだ/まったくだ/と文なし共の/話がロハ台でモテている ア、ノンキだね

南京米をくらって南京虫にくわれ/豚小屋みたいな家に住み選挙権さえもたないくせに/日本の国民だと威張ってる ア、ノンキだね

膨張する膨張する国力が膨張する/資本家の横暴が膨張する/おれの嬶ァのお腹が膨張する/いよいよ貧乏が膨張する ア、ノンキだね

というような状態だったのだけれど、一方では私鉄網をもった都市ができあがり、デパートができました。サラリーマンが主人公になってきた。

円本ブームが生れ、映画館もでき、競技場・球場もできた。つまり「遊び」が解放されてきた、とも云えるわけです。

山本茂実は、少しザツではありますが、次のように書いています。

——長年かかってようやく築きあげた明治の経済基盤の上に迎えた第一次世界大戦の余波は、日本に突然の経済好況時代をもたらす。そこにできた国民経済の余裕は一面に学生山岳部を育てた。時あたかも探険期を終ったばかりの北アルプスはこの学生山岳部の活躍に手ごろな玩具を提供した。——

スポーツ登山がいわれだしたのは、こういう時期だった。

登山のアマチュアリズム

スポーツは、明らかに輸入されてきた、ということについては、異論はないはずです。

はじめは、エリートに完全に独占されていたのですが、明治の終り頃になると、そういう状態から脱し始めてきます。

夏目漱石の処女作『我輩は猫である』には次のような所があります。

「吾輩はベースボールの何物たるかを解せぬ文盲漢である。しかし聞くところによればこれは米国から輸入された遊戯で、今日の中学程度以上の学校に行なわれる運動のうちで最も流行するものだそうだ」

この『吾輩は……』は、明治三十八年一月より『ホトトギス』に連載されだしています。また、これより四年前の明治三十四年十一月には、「時事新報社」の主催する競歩大会が行われています。これは、午前四時から午後四時までの十二時間に、不忍池のまわりを七六回歩こうというものだったようです。

どういうわけで七六回などという数をきめたのか分かりません。とにかく、優勝したのは、七一回歩いた人力車夫の安藤初太郎だったといいます。

こんな風に、明治の終りにはすでに、スポーツが、新聞社が主催したりする形で民衆に解放されつつあった。

ところが、こういう風潮をニガニガしく思う考えが顕在化してきた。エリートもしくはエリートと自ら任ずる人達の間に、です。これが、つまり「アマチュアリズム」というわけです。そして、この「アマチュアリズム」は、先ほど述べたように第一次大戦後、「遊び」が民衆に解放されてくる頃になると、極めて強烈となってきます。

この辺の流れを、日本のアマチュア規定にみることにしましょう。

日本最初のアマチュア規定は、明治四十四年のものです。抽出して書きますと、年令十六歳以上。学生・紳士たるに恥じないもの。中学校・あるいは同等学校の生徒、卒業生。中学校以上の学生等々です。

二年後の、大正二年のものでは、中学校の生徒とか学生とかの規定はなくなっています。

ところが、大正九年になると、全く唐突に「脚力を用ふるを業とせざるもの」という規定が入ります。どうも、その頃になるとマラソン競技には人力車夫や、牛乳や郵便の配達夫が参加し、しかも、上位を占めることが多かったようです。これが、さきの規定が生れた理由らしい。

つまり、アマチュア規定は、「資格」規定のような体裁をとった、「身分」の規定であった。もっと端的にいえば、「労働者閉めだし」の差別規定であった、ということです。

たとえば、当時の体協の副会長、武田千代三郎は、次のように述べて、その差別意識をあらわにしています。

——今の選手と称する者自己の品格を重んぜず好んで野郎なる服装を為し、自己の威儀を顧みざること下層の労働者と択ぶ所なきもの多し(傍点は当方)——

こういう感覚は、当然、山の世界にもあったはずです。「スポーツ登山」を行っていた人達は、そういう感覚をもっていた。

加藤文太郎が、学生たちに、どうしてあれほど冷たくされたのか。普通は、彼が単独行という、一般的ではない形式をとっていたからだ、とされているようです。でも、これは疑問です。たとえば、大島亮吉は、すでに大正十五年に、G・ウィンクラーを紹介しています。また、伊藤愿も単独行でした。

やはり、文太郎は労働者であったが故に、白眼視されたのだ、とぼくは考えています。

現在では、社会も変りました。なるほど、「下層の労働者と変らない」などというようなひどいことを、云ったり書いたりする人は、いないかも知れません。でも、少し鋭敏な神経さえ働かしておれば、こういう意識で物をいっている人が、けっこういることに気づくはずです。

第二次大戦後、日本の山は、ほぼ完全に大衆に解放されたようです。山における「アマチュアリズム」は消滅したかに思えます。しかし、よく考えれば、決してそうではない。

この身分差別的発想をもつ「アマチュアリズム」は、新憲法の下でも生きつづけているようです。

そして、いわゆる「アマ・プロ問題」となって噴出し、最近では、「海外登山推薦基準」となって姿を現わしたのだと思うのです。

スポーツマンシップとは「強者」の論理

かつて、誰かが、山登りに関して、こんなことを書いたのを、読んだ記憶があります。

「山登りでは、本当に登頂したかどうかは当人しか分らぬ。それを信ずる所に山登りが成立つ。これは、山へ登る人がスポーツマンであって、そのフェアプレーの精神を人々が信じているからなのだ」と。なるほどそうかも知れません。でもこの説明、どうも儒教臭い。

よく引用されるところですが、池田潔は、スポーツマンシップについて、『自由と規律』に次の様に書いています。

——さてスポーツマンシップとは、彼我の立場を比べて、何かの事情によって得た、不当に有利な立場を利用して勝負することを拒否する精神、すなわち対等の条件でのみ勝負に臨む心掛をいうのであろう。(中略)無論、対象が人間とは限らない。イギリス人の愛好する狐狩では、必ず狐に逃げ切る可能性のあることを前提条件としている。この逃げ切る可能性をスポーティング・チャンスと呼ぶが、この語が彼等の日常生活のあらゆる面に融け込んでいる事実が、彼等のこの点についての深い関心を示している。——

高校生の頃、この本を一生懸命よんで、なるほどなあ、と感心した記憶があります。

でも、今はそうはいきません。ほんまかいな、と思います。「狐に逃げ切る可能性」があれば「対等」だって。バカにするな。狐も銃を持ち、ハンターも同等に撃ち殺されることがあって、始めて対等ではないのか、と思います。 なるほど、そうか、スポーツマンシップとは「強者の論理」だったのか、と思います。

このことを裏づけするように、この本の著者は、次のようにつづけています。

——正当に立向う力をもたないものに対しては刀を打ち込めないのがこの精神ではあるが、今更、外来語を持ち出すまでもなく、かつてわれわれの祖先が刀にかけて尊重してきた大らかな精神と相通ずるものであり、決して珍らしいものではないのである——

「われわれの祖先」という所を、「武士階級」とおきかえると、よりはっきりします。「刀狩り」などやって、刀をとりあげておきながら、「大らかな精神」でもないでしょう。

さて、スポーツマンシップが「強者の論理」だということは、考えてみれば、極めて当然のことかも知れません。というのは、前にもいいましたように、スポーツは「ブルジョアジー」の作ったものですし、彼らを支えたのは「弱肉強食」の論理だったからです。「自然淘汰説」を中心とするダーウィンの学説があらしのような歓迎をうけ、潮のような勢で普及していった時代に生きた人々によって作られたのがスポーツだったのです。

ところで、この現代にまで流れる大思潮「ダーウィニズム」を作ったダーウィンです。彼が『進化論』の発想を得たのは、「ビーグル号の世界周航」であったことは、よく知られた事実です。この三年半にわたる船旅の間、彼は八回、船をはなれてのエクスペディションを行っています。極めて興味があると、ぽくが思うのは、彼が至るところで、高い山に登ろうとしていることです。

——このようにして未知の領域を探険しながら至るところで、少しでも高い山をみつけると、必ずその頂上まで達しょうとして、あらゆる努力をはらっているのである。高いところに立てば、そうしないよりも、はるかに広い土地が見わたせるから、登山は探険の一方便であるともいいうるが、彼はまたそうすることによって、はじめてその頂上に到達した人間になるという、一種の虚栄を満たしうることをも否定していない(世界の名著『ダーウィン』中央公論社)——

イギリスに、アルパイン・クラブが結成されるはるか以前のことでした。〈はじめて頂上に到達した人間になる〉という、登頂へとかりたてる欲求、つまり登山を支える一つの欲求を、ダーウィンがもっていたわけです。面白いことです。そして、「適者生存」「弱肉強食」の論理を作ったのもその当人、その論理を反映しているのがスポーツです。そのスポーツの中で少々特殊と見られているのが「登山」だ、ということになっています。

少し強引かも知れませんが、もしかしたら、登山は、スポーツの中で特殊なのではなく、極めて本質的なのだ、ということになるかも知れない。

つまり、登山には、極めて強烈に、スポーツにおける「強者の論理」が反映しているのではないか、と思うのです。

そうであってみれば、「強者の論理」が告発されている今日、登山もまた問い直される状況にあると云えます。

スポーツと儒教道徳

先の項の冒頭に、フェアプレーの精神の儒教的解釈による山登りの説明を引用しました。あの場合、「フェアプレー」が意味するところは、「ウソをつかない」ということのようです。

でも、ウソをつかずに、スポーツなどできません。「トリック・プレー」は、それ自体「ウソ」ですし、ルールを破るところに、スポーツの面白さもある。こういうことが、一切指摘されないで、「フェアプレー」がいわれるところに、ぼくは、まやかしの「神話」を感知するわけです。

大分前になりますが、NHKの『国盗り物語』で明智光秀が面白いセリフをはく場面がありました。

家臣の一人が、光秀に「検地帳」を見せながら、「農民は田地を偽って少なく報告しているに違いない。隠し田を探し出して罰するべきです」といいます。すると光秀はこういうのです。「武士のウソは、知媒といわれる。坊主のウソは方便となる。農民は何といえばよいのか。捨ておけ」と。

話がとぶようですが、フランスで、十二世紀から十四世紀にかけて生れた、物語詩『きつね物語』を引用します。

これは、きつねのルナールが、悪知恵を働かして、おおかみをやっつける話なのですが、まさに始めから終りまで「ウソ」「計略」「トリック」に満ちています。そして、この物語詩は、おおかみが、「やはりだまされた俺の方が悪かったのだ」というところで終るのです。当時、貴族と僧侶という特権階級に抑えつけられていた民衆が生みだした作品です。

ついでにもう一つ。『リーマスおじさん』。これは、アメリカ南部の黒人に伝わる民話を集めた本です。これも前のと同じく、弱者が強者に立向うには、「ウソ」しかないことを、主人公のうさぎの行動をかりて語っています。

さて、日本ではどうでしょうか。同じような民話があったはずだ、とぽくは信じています。しかしその全部が、抹殺されるか、あるいは完全に変形されてしまったようです。それをやったのは、おそらく、明治政府だったのでしょう。読者のみなさんが、何を馬鹿な、とおっしゃるかも知れないので、例をあげてみます。

まず、有名にして、なつかしい、あの『かちかちやま』から。

あれは、柳田国男説によれば、二つの部分が合体され、合成されたものだといいます。もとの部分は前半で、後半はつけ足された部分というわけで、何の理由もなく、人間の味方となって仇討をしたりする、正体不明のうさぎが現われます。

もとからあった部分の前半も、大分変えられています。こういうことは本題ではないので詳しく述べられないのが残念です。一部を述べてみますと、もともとは、捕えられた狸が、おばばをだまし、じいさまに「ばばあ汁」を飲ませてから正体を現わし、「流しの下を見てみい。ばばあの骨があるぞ」という残酷物語なのです。

狸の側にも、やらなければ自分が喰われるということを認めたうえでの、極めてきびしい民衆の思想がおり込まれていたと考えられるのです。

つぎは『はなさかじじい』をあげます。これももとはといえば、「枯木に花を」、つまり「死を生に」あるいは「無から有を」という、不可能を可能にしたいという民衆の素朴な夢が生みだした民話であります。そのとき、「枯木に花を」咲かすべく、話を展開さすうえでの舞台回しとして、二人のじいさんが登場するにすぎなかったのです。

ところが、これを、「正直じいさん」と「欲ばりじいさん」に変形したのは、誰かの悪だくみとしかいいようがありません。

大正六年にでた、武者小路実篤の『カチカチ山と花咲爺』をよんでみて下さい。現在復刻版もでています。何とまあと思われる位、「儒教道徳」がもり込まれています。

学校教育においてはいわずもがな、あらゆる場面で、天皇制を支えるものとしての儒教道徳を、徹底して注入された結果、ぼくたちは、「弱者の知恵としてのウソ」等ということを、認めることができなくなった。あるいは、弱者の立場という発想すら、失われてしまったというべきかも知れません。

中国では、大分以前から「儒教」について、「被支配階級の不満が高まった時期に、それを鎮めるべく説かれた思想」という定義がされていました。最近では、ある中国高官が、「これまでに中国が日本に迷惑をかけたものは、『儒教』と『漢字』だ」と述べています。

日本の支配者は、この思想をもっと浸透させたいと思っているはずです。でも、まさか、あからさまに「儒教道徳」を鼓吹するわけにも行きません。そこで、スポーツが、最大限に利用されるのだと思うのです。「近代的な運動様式としてのスポーツ」と、全く何のかかわりもない、儒教的徳目が、スポーツの世界にどれほどあるか、一度考えて見るべきではないでしょうか。

「フェアプレー神話」と「ルール信仰」

サッポロ・オリンピックの少し前に、ある事件が新聞で報じられました。

強化選手の一人が、酒に酔って車を運転し、おまけに注意した人間を、ポカリとなぐったというのです。別に何のことはない。そこら中で起っている様な事件です。

ところが、この場合はそう簡単ではなかった。かなり大きな問題にまで発展しました。

この事件について、オリンピックの関係者も数人、コメントしていますが、ぼくが面白いと思うのは、その選手のつとめ先の上役の弁です。「スポーツ選手だけに、どうしてあんなことをしたのかと、びっくりしている」

普通の人間ならともかく、スポーツ選手がまたどうして、というのです。彼は、スポーツ選手はこうした事件に最も縁どおいと信じていたのかも知れません。

そして、こうした信仰は、おそらく、スポーツによって人格がきたえられているはずだから、という前提の上に成立っているのでしょう。

でも、「スポーツが人格を高める」などというのは、「健全なる肉休に健全なる精神が宿る」と同じく、壮大なウソでしかない。

勝つためには技をみがかねばならない。そして技をみがくだけでなく、自分に勝たねばならぬ。こういうテーマのスポーツマン物語が、それこそゴマンと作られてきました。

こういう話の筋書は、ほぼきまっています。強いけれども技だけの、精神的には欠陥のある人間が、日本一、あるいは世界一の座をめざす主人公の前に立ちはだかるのです。そして、苦労はしますが、かならず人格のすぐれた主人公の勝で終ります。

でもこれはあくまでお話しで、現実がそうなることは、まあないといった方がよい。現実がそうでないからこそ、ぼくたちは、「スポーツマン物語」を喜ぶのだと思うのです。同じ勝つなら、立派な、思いやりのある人に勝ってほしいという、民衆の願望なのです。

さて、もう一度前にもどって、例の強化選手の場合を考えて見ます。彼がやったことは、飲酒運転と人をぶったこと。人をポカリとやった位ですぐ警察にひっぱられることはない。自分が悪いことをしておいて、注意した人をなぐるとは、という主に人格上の問題です。

ところが、前者の飲酒運転は明らかに法律を破る違法行為です。つまり、あの上役の言葉の中には、スポーツマンがどうして違法行為をしたのだろう、という意味がこめられていると思われます。

そして、この言葉には、さらに次の二つの意味が含まれています。一つは、スポーツマンは、ルールを守るフェアな人間であるということであり、いま一つは、スポーツのルールと法律とを混同している、ということです。

スポーツのルールと法律とは、同じに考えられやすい。しかし、この二つは、全く異質のものです。局限された、非現実空間における、とりきめにすぎないスポーツのルールは、法律とは大ちがいです。

けれども、この二つは混同されている。そしてスポーツはルールを守ってやるところに成立っている、と考えられている。これら二つのことが、セットされて、「スポーツマンがどうして…‥」ということになるのでしょう。

これが一般人の見方であり、「フェアプレー神話」です。ところで、「フェアプレー神話」は、選手にもあります。

国休の開会式で、選手が真剣な顔で宣誓します。「フェアプレーの精神にのっとり、正々堂々とたたかいます」と。彼はきっと、心から「フェアプレーの神話」を信じているのでしょう。その真剣な顔を見ると、ぼくは、すこし気の毒になってきます。彼は、国体の運営が、まったくフェアに行われていると信じているのかしら、あらゆるスポーツの組織が、いかにフェアでないか、知っているのかしら、と思います。

さて、一般的にいって、スポーツマンは単純であるといえます。あんまりめんどう臭いことはきらいです。これは、スポーツ自体とも関係があるのでしょう。いちいち、みんなで相談して、ポールをパスしていたりしたら、ゲームになりません。

そもそも、人間は環境の動物であり、習慣は性質となります。スポーツマン的性格が形づくられても不思議ではありません。それに、日本の場合スポーツ集団は閉鎖的な家族主義の中にあり、儒教的道徳をたたき込まれる仕組になっています。

こういうことが、会社などで、スポーツマンが好評を得ている理由なのでしょう。言葉づかいがよく、はきはきしており、云いつけをよく守り、規律ある行動をするからだそうです。いってみれば、よく調教されているということです。

高校のホーム・ルーム等で、何かを決めるべく討論しているとき、「こんなことはどうでもいいではないか。先生にきめてもらって、外でソフトボールでもしよう」といいだすのは、きまって運動部の生徒です。

彼等は、スポーツのルールを、自分達で変えてみんなが楽しめるようにしよう、などとは決して考えません。ルールは不変で、守るべく存在するという「ルール信仰」をもっているようです。おまけに、スポーツマンシップとしての強者の論理も持っている。

スポーツというものが、こういった「ルール信仰」や、「強者」の論理を含んだ、いわゆる「健全な精神」を育てるとしたら、これは大きな問題といわねばならない。

そして、スポーツが本質的に持つ矛盾が問い直されないまま、「国民皆スポーツ」などということが、一方的に叫ばれる今日、ぼくたちは、鋭い目を持たねばならない、と考えるのです。

「スポーツ神話」と「アルピニズム論」

スポーツは、それ自体純粋である、ということがいわれます。表現を変えて、もっと端的にいえば、政治から離れて存在しているのが本来のあり方である、という主張です。

こうしたスポーツの非政治性の主張は、それを誰がいっているのかによって、その内容が大きく異なっていることに気づく必要があります。

たとえば、IOCや日本体協が、そういうときには、「大会や競技会に、金だけはふんだんにだして、それ以外の口出しはするな」という意味をもっている。ブランデージといえども、国家つまり政治が、オリンピックに金をだすことを否定したことはないし、もしそういうことになれば、オリンピックが開けなくなることぐらいは百も承知のはずです。大会に消費されるお金は、もともとぽくたちのだした税金ですし、国民のスポーツ要求を保障していくのは、政治の任務なのですから、政治が口出しして当然です。一方、ぼくたち国民が、スポーツの純粋性や、非政治性を叫ぶのは、政治が国民の要求を無視しつづけてきたという、政治不信に根ざしていると考えるべきです。

言葉を変えていいますと、きわめてささやかな最低限の願いである「遊び」の世界にまで、政治が介入してくることに対するいきどおりが、そういわせるのでしょう。そのいきどおりが、政治の介入を拒否しようという主張となるのだと考えます。

さて、前の方で、もしかしたら、山登りは極めて本質的に、スポーツであるかも知れないと述べました。そういう意味あいからも、この「純粋性」「非政治性」が、もっとも強くいわれるのも、山登りではないか、と思えます。

こういう内容を含んで、山登りの世界では、いわゆる「アルピニズム論」が存在する、とぼくは考えています。

日本ほど、「アルピニズム論」のさかんな国はない、ということがよくいわれます。今までに、実に数多くの「アルピニズム論」があり、それらは、その時々の時代を反映して、色々変化してきています。しかし、一定して変らないものがある。それは、「アルピニズム論」なるものが、社会的視点、あるいは方向性をもたない、一種の「登山至上主義」の中で論じられていたということです。

たとえば、「高山は、地球の上の、一つの別世界である」という考えがあります。別世界といっても登るのは、生身の人間で、別人間というわけではない。それを、あたかも真空のガラス鐘の中にあるかの如くいうのが「登山至上主義」です。

また、「つまるところアルビニズムの精髄は、自己の生命力の根源につながるもので、下界的な虚飾とは無縁な存在であろう」などというのも、おなじ発想で、一つの幻想です。

ルネ・デメゾンが、「人間が機械に支配され、、事務所に釘づけになり、金銭を崇拝し、自らを奴隷状態に帰しているような、〈金〉がなにより力があるようないまの時代…‥」という時代認識をして、「豊富な経験と最良の準備さえあれば、登山の危険は完全にのぞくことができるなどと思い込むことは、空中楼閣を描くのに等しい。アルピニズムは、明らかに危険なスポーツである」と述べてもそれはそれだけのことです。「デメゾンだけに云えることだ」くらいで片づけられてしまいます。たかだか、生命保険の団体加入がいわれる位が関の山で、たとえ「危険なスポーツ」であっても、その「スポーツ」を行なう権利を保障すべきだ、というような主張など、生れる余地もありませんでした。

最近、この雑記の33号に、二つの「アルピニズム論」がのりました。どちらも明快で、かなりの共感はおぽえましたが、同時に、あるおぞましさをも感じました。

たしかに、美化された「神話」におどらされている自分に気づいたとき、その怒りを込めた主張は、ニヒルになり、アナーキーになる。変にモラリスティックな考えによって、真実がかくされて、「たてまえ」だけがまかり通っていることが腹立たしくなったら、主張は暴露型にならざるを得ません。だから、ぽくには、あの 「ニヒリスティック・アルピニズム論」あるいは「アナーキー・アルピニズム論」はよく分かります。あるいは、肯定的な意味あいでの、ポルノ的な「アルピニズム論」といえるかも知れない。しかし、これまでの「アルピニズム論」と質的には同じです。

ただ、こうした「アルピニズム論」がいわれだしたところに、ぽくは、自由化へのたてまえとはうらはらな、管理社会の進行と、時代の閉塞状況を感じるのです。

そして、そうやって、怒りを「アルピニズム論」にぶちまけたところで、何の質的転換をも得られない。高貴とされてきた「アルピニズム」を、実はくだらなかったのだと暴露し、「永遠にくだらなくあれ」と絶叫しても、それはそれだけで、何物をも生みだしはしないと思います。

どうしてかというと、これらの「アルピニズム論」を生みだした怒りが、未組織の怒りであり、個人の「遊び」を守ろうとする怒りに止まっておって、国民全体の「遊び」の権利を守ろうとするような怒りになっていないからなのです。

やがて、こうした怒りが、国民全体という視野と展望の中で組織され、結集されるという状況が生れたとき、まったく質的に異なる「アルピニズム論」が生れるかも知れない。あるいは、「アルピニズム論」は消滅し、末期症状ともいえる、この「山登り」というスポーツが、新しく蘇えるかも知れない、と考えるのです。(つづく)

(たかだ・なおき)

『Oh!PC』1985年1月号 特集「ボクの夢のパソコン」

『Oh!PC』1985年1月号 特集「ボクの夢のパソコン」

★コーカスの山と人<下>

★コーカスの山と人<下> 私は頭にきた。「無意味でも有意味でもお前の知ったことか! お前の仕事は通訳や。通訳というのは、オレたち10人の日本人の耳と口になることや。それだけを考えたらいい。それだけが仕事や。それがいやなら、サッサとモスクワへ帰ったら,ええやないか。お前なんか必要あらへん」

私は頭にきた。「無意味でも有意味でもお前の知ったことか! お前の仕事は通訳や。通訳というのは、オレたち10人の日本人の耳と口になることや。それだけを考えたらいい。それだけが仕事や。それがいやなら、サッサとモスクワへ帰ったら,ええやないか。お前なんか必要あらへん」 それほどこの壁は、若い隊員の思いものとなっていたらしい。「どうした、おめえたち。ようし、ひとつやってみろ。おめえたちの死にざまはおれが見とどける」と、登攣隊長の田中さんはあおった。私も、少々ワルのり気味だと思いつつ、あとにこう続けた。「田中さんが死にざまを見とどける。骨はぼくが拾おう」

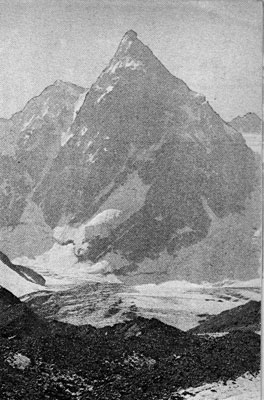

それほどこの壁は、若い隊員の思いものとなっていたらしい。「どうした、おめえたち。ようし、ひとつやってみろ。おめえたちの死にざまはおれが見とどける」と、登攣隊長の田中さんはあおった。私も、少々ワルのり気味だと思いつつ、あとにこう続けた。「田中さんが死にざまを見とどける。骨はぼくが拾おう」 ★コーカスの山と人<上> モスクワからエルブルースへ

★コーカスの山と人<上> モスクワからエルブルースへ 1971年7月10日午後、私たち10人の第2次RCC遠征隊は、モスクワ郊外のドーモチェドモ空港に降り立った。横浜を出てから三日目だ。

1971年7月10日午後、私たち10人の第2次RCC遠征隊は、モスクワ郊外のドーモチェドモ空港に降り立った。横浜を出てから三日目だ。

私たちは、ただあ然として見守るばかりだったが、そのうち誰かがいった。「殺人学校みたいじゃんか」本当に、これは007シリーズのロシアの殺人学校みたいだった。

私たちは、ただあ然として見守るばかりだったが、そのうち誰かがいった。「殺人学校みたいじゃんか」本当に、これは007シリーズのロシアの殺人学校みたいだった。

極度にやせた、ハラハリ氷河左岸のサイドモレーンのナイフリッジをたどる。

極度にやせた、ハラハリ氷河左岸のサイドモレーンのナイフリッジをたどる。 四〇才の妻に、三人の子供。一番上の子供はまだ一〇才だ。一番下は二才。この子供を抱いた彼の目からは、あの鋭さが消える。

四〇才の妻に、三人の子供。一番上の子供はまだ一〇才だ。一番下は二才。この子供を抱いた彼の目からは、あの鋭さが消える。