大阪から北京までわずか3時間。中国人の決り文句の通りまさに「一衣帯水」の近さ。そしてこれに続くもうひとつの決り文句は、「中日友好」。しかしやはり日本にとって中国は近くて遠い国のようです。

大阪から北京までわずか3時間。中国人の決り文句の通りまさに「一衣帯水」の近さ。そしてこれに続くもうひとつの決り文句は、「中日友好」。しかしやはり日本にとって中国は近くて遠い国のようです。

ぼくが初めて中国に行ったのは、12年前のことです。ぼくは、「日本コングール峰登山隊」の隊長として初めて訪中したのでした。

中国では、あの文化大革命が収まり最初の自由化の時代に当たります。中国は外貨獲得の方法として登山料を取ることを考えます。まあ登山料というのはネパールでもパキスタンでも取っていました。しかし中国のそれは法外に高かった。日本チョモランマ(エベレスト山の中国名)登山隊が一億円を超える登山料を払ったというのは有名な話です。

いっぼう日本では、列島改造が進行し田中角栄さんで日中国交回復がなり、大平首相が中国を訪問していました。そして京都では、戦後ずっと続いていた蜷川民主府政が終わって、真正自民党府政に切り代わったばかりの頃です。

京都のある登山倶楽部が中国のコングールという7千米級の未踏峰の登山許可を取ります。この倶楽部は、ぼくが最初の海外登山に参加した「京都カラコルム・ディラン峰登山隊」の隊員で構成されたサロンのような倶楽部で、財界人のボスがぼくにコングール隊の隊長をやるように命じます。ぼくがそういう指名を受けたのはおそらく、この前年ラトックー峰という極めて困難かつ危険で、世界各国の登山隊が失敗し何人ものクライマーが死んでいる未踏峰の登頂に成功していたからだったと思います。

まったく予期しなかったことなのですが、コングール登山隊はその当時の京都の政治状況のなかで、極めて政治的なイベントとして捉えられたようでした。絶対成功させてはならぬという圧力がいろいろな形をとって現れました。それに対抗しての動きも当然起ってきました。一つの登山隊がかくも隠微で熾烈な政党の対立を呼んだのは、珍しいのではないかと今にして思います。

京都新聞のある友人の記者は、その当時ぼくの話をきいて「高田さん。全部を克明に記録しておいたら………。きっと京都そのものの政治記事が書けるで」と真顔でいったものでした。

ややこしさは京都だけではありませんでした。中国は、この山をイギリスのボニントン隊にも許可していたのです。ボニントンといえば知る人ぞ知るあのエベレスト南壁の隊長で、成功してサーの称号をもらった人です。

どうした訳かボニントンが、ことごとく日本隊の妨害を始めます。例えば、彼は英中文化協定なるものの一項に「未踏峰を登らせること」を入れ、この項目を守るためには日本隊には8月に入るまではベースキャンプを作らせてはならないことを、中国登山協会に約束させたりしたのです。

後になって分かったことなのですが、ボニントンは実は、パキスタン政府からラトックー峰の登山許可を先に得ていたのですが、危険すぎるとキャンセルしたのです。そこでぼくの隊に許可が回って来たとゆう訳です。そしてその隊はその危険すぎる山に無傷で全員登頂を果たしたのですからボニントンがぼくを意識しマークしたのも当然過ぎることではあったのでしょう。

今にして思えば、ぼくは浅はかにもこうした内外の動きに、ただ強気つよきと反応したようです。その結果があの忌まわしい遭難に結びついたという推理を100%否定することは出来ないと思います。何年たっても胸ふさぐ思いなのですが、極めて優秀もっとも信頼する世界的な登山家が3人も、コングールの頂を目指したまま二度と再び戻ってこなかったのです。

そういう次第でぼくの中国の印象は決して明るいものとはいえず、また愉しい記憶があるわけでもなかったのです。

今年の始めころだったと思います。ぼくのコンピュータの一番弟子のトミナガ君から東京のホテルにえらくあせった電話がかかってきました。この4月から1年間西安に行く話があるんですが、コンピュータのほうはどうすればいいでしょうか。1年もレッスンから遠ざかっていたらどうしようもない今浦島になってしまうというのです。ぼくのレッスンは数回休んだだけで、もう全く分からなくなるというもののようですから、彼の心配ももっともというべきでした。「気にせずに行ってきたら………伝達講習に誰かをさし向けたるし」とぼくは答えたのでした。

出発直前になってトミナガ君は、「2ケ月ほども夏休みがあるんです。どこか奥地に連れてってくれませんか」と誘い、「そうか。そんならパキスタンに入ろうか」

こうして西安発ウルムチ、カシユガル。パミール高原を突っ切って5千米のクンジェラーブ峠越えパキスタン入りのコースが決ったのでした。いわゆるカラコルム・ハイウェイというやつです。

帰りはパキスタンから北京ー西安では芸がないから、まあラホールからインドにでも入り、香港経由で陸路広洲に寄ってあのエリザベス女王の訪中のために造られたというスワンホテルに泊まり、おいしい広東料理でも食べてから西安に戻ろうか。2ケ月もあればどこへでも行けるではないか。そう考えて、このシルクロード・ラウンドコースに向かうべく、ぼくは6月の27日大阪を飛び立ったのでした。

トミナガ君のいる西安外国語学院というのは、日本でいう外国語大学にあたります。違うところは、中国の大学は全部そうなのですが、全寮制で先生もみんな学内のアパートに住んでいます。驚いたことには、退職教官も家族と一緒に住んでおり、学内にゲートボール場まであるのです。

中国の独立と同時にロシア語研修所として建てられたそうで、彼のいる外事楼という外人用の一画にあるアパートはロシア人の設計だそうです。2LDKの大きく殺風景な造りなのですが、ドアの錠前が外からロックすると中からは開けられなくなる仕組みになっており、驚いたぼくは「これはあんた、君はいつでも軟禁されるということやないか」といいつつ、さすがロシアの設計だと思ったことでした。

ほとんど毎日のように、トミナガ君の教えている日本語科の学生が訪問してきました。李一峰という学生会長をしているという学生は、ぼくに会うなり、たどたどしいけれど明瞭な日本語で「はじめまして。りいっぽうと申します。わたしはたかだせんせいの孫弟子です」と挨拶しました。トミナガ君がコンピュータを教えているのです。

ほとんど毎日のように、トミナガ君の教えている日本語科の学生が訪問してきました。李一峰という学生会長をしているという学生は、ぼくに会うなり、たどたどしいけれど明瞭な日本語で「はじめまして。りいっぽうと申します。わたしはたかだせんせいの孫弟子です」と挨拶しました。トミナガ君がコンピュータを教えているのです。

パキスタンに向かうまでの二週間、ぼくはほとんど読書をして過ごしました。ほとんどが中国関係の本で、現地で読むのはそれなりにリアルで、出てくる中国語の言い回しやジョークなども説明してくれる学生がいつも傍にいるのですから、まことに面白かったのです。とくに記憶に残ったのは、「ワイルド・スワン」と邸永漢の「中国人と日本人」です。

北京のホテルの中にある民航の営業所でどうして職員がお客が入ってきたのを無視してトランプに興じているのか。大書店の店員がどうして買った本を投げてよこすのか。トミナガ君が自転車を買い、アパートまで10分ほどの距離を乗って帰ったら、もうこわれたので驚いてとって返し、交換してくれると思って文句をいった時、なぜ全然取り合ってもらえず勝手に直せばいいじやないかといわれたのか。中国のスチュワーデスはなぜお客の塔乗・降乗に際して決して挨拶しないのか。北京の貿易センタービルの屋上レストランで、なぜ90年もののフランスの安ワインに2万円もの値をつけるのか。などなどのやりきれないような疑問に対する答えやヒントがこれらの本の中にあったのです。

ぼくがずーっと思ってきたことは、ぼくのあまりよくない中国の印象というのは多分最初の時のその極めて特殊な状況によるものではないかというものでした。しかし今回の旅で得た結論は、最初の印象は特殊なものではなかったということだったのです。

今回の中国の旅の一つの大きな目的は、たずね人でした。

ミスター・ワン(王)という英語の上手な青年で、コングール登山の時のぽくの英語の通訳でした。12年前、王は2ケ月の間、コングールの山の中でぼくと起居を共にし、そして下山したカシュガルで突如として消えてしまったのでした。代わりに別の英語の通訳が現れましたが、登山協会は決して彼の消息を明かしてはくれなかったのです。

「コングール登山」のとき、本隊と同時の出発を許可されなかったぼくは、一ケ月遅れで単身ベースに向かっていました。カシュガル空港でぼくを出迎えたのが王さんでした。彼は新彊省の外事部に勤めており、登山協会とは何の関係もない、のだけれど協会からの依頼でぽくを出迎え、途中まで送る役目で来たといいます。

ベースキャンプにいる日本語の通訳が全く役に立たずに大弱りしているという連絡を再三受け、なんとかしなければと思っていたぼくは、彼に「通訳として働いてくれ。一緒にベースまで上がってくれ」と頼みます。「あなたと一緒なら初めてのテント生活も苦にならないでしょう。一度帰ってから必ず戻ってきますから」と王は答えました。そして驚いたことには、本当に彼はI週間後にベースに登ってきたのでした。ぼくは登山協会が派遣した役立たずの日本語通訳を解雇します。

こうした事情がかれの突如の失踪と関係があり、彼の身の上に何かよ

くないことが起ったのかも知れない。その後どうなったのだろう。これ

はこの12年間、時折ぼくの頭をよぎる思いだったのです。

カシュガルでなんの糸口もつかめぬまま日がたち、パキスタンヘの出発が翌日にせまり、もうほとんどあきらめかけていた時、全くの偶然で彼の消息が分かったのでした。消息を伝えたのは、ぼくがパキスタンヘのチャータータクシーの手配を頼みに訪れたCITS(中国旅行社)のチーフでした。王さんの部下であったという彼の話では、ぼくの危惧のとうり、王はあの後外事部から消えるのですが2年後に部長で戻って来たといいます。

カシュガルでなんの糸口もつかめぬまま日がたち、パキスタンヘの出発が翌日にせまり、もうほとんどあきらめかけていた時、全くの偶然で彼の消息が分かったのでした。消息を伝えたのは、ぼくがパキスタンヘのチャータータクシーの手配を頼みに訪れたCITS(中国旅行社)のチーフでした。王さんの部下であったという彼の話では、ぼくの危惧のとうり、王はあの後外事部から消えるのですが2年後に部長で戻って来たといいます。

王さんは数年前、外事部を止め旅行会社を興したのだそうです。本社はウルムチにあり登山やアウトドアを主に扱っているそうで、「この業界では、すごいビッグボスですよ」と彼はいいました。

ぼくのことを電話連絡で知った王はこういったのだそうです。「いますぐにでも、ウルムチから飛んで会いにゆきたいが、それは不可能だ。その人はぼくの大事なゲストだから、ぼくの代わりに最大限のもてなしをするように……」

こうした次第でその夜、カラコルム・ハイウェイ出発の前夜パーティーが豪勢かつ盛大にとり行われたのでした。

パキスタンをへて、バンコック、香港そして中国に入って再度西安に戻る途中、広洲のスワンホテルでファックスをしたためたぼくは、王さん宛に次のように送信しました。

「君の消息が分かり、活躍しているということを知っただけで、ぼくはもう150%の満足を得ている。約束していたウルムチ訪問は次の機会にしたい。」

窓の外には、一抱え以上もあるアメリカンシーダの巨木が、まるで手に触れるばかりの間近さで何木も立ち並んでいます。

窓の外には、一抱え以上もあるアメリカンシーダの巨木が、まるで手に触れるばかりの間近さで何木も立ち並んでいます。 次にラリーに会ったのは、翌年のぼくの初めてのアメリカ行のときでした。

次にラリーに会ったのは、翌年のぼくの初めてのアメリカ行のときでした。 ラリーは、今は手書きの文字認識のソフトを開発しているのだそうで、着くなり興奮気味に説明をしてくれました。彼の考えは、コンピュータの中に文字を読み取るある生物がいて、そいつが文字を判断する。この仮想生物のことを「彼はこうではないかと考える」などとラリーは説明します。面白かったので、少し突っ込んだ質問を続けると、いつものようにδやΣの入った数式での説明になりました。こうなるといつもぼくはもうお手上げでした。

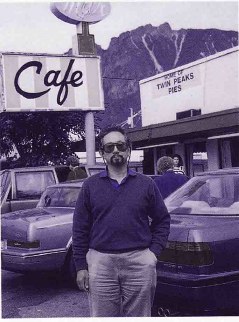

ラリーは、今は手書きの文字認識のソフトを開発しているのだそうで、着くなり興奮気味に説明をしてくれました。彼の考えは、コンピュータの中に文字を読み取るある生物がいて、そいつが文字を判断する。この仮想生物のことを「彼はこうではないかと考える」などとラリーは説明します。面白かったので、少し突っ込んだ質問を続けると、いつものようにδやΣの入った数式での説明になりました。こうなるといつもぼくはもうお手上げでした。 直径5mを越える巨大なパラボラアンテナを据え付け、世界中の映像を録画するビデオマニアのラリーは、ぼくに「ツインピークス」のビデオを見ることを勧めました。彼はテレビを録画した24本のテープを持っていたのです。「ツインピークス」が日本に紹介される前の年のことで、ぼくは何も知らなかったのですが、みるなり引き込まれ虜になりました。途中まで見たときに、これは日本に持ち帰るべきだと思い録画をはじめたのす。今様に言えば、アメリカの「ツインピークスおたく」のラリーはぼくに朝方まで付き合うこともありました。

直径5mを越える巨大なパラボラアンテナを据え付け、世界中の映像を録画するビデオマニアのラリーは、ぼくに「ツインピークス」のビデオを見ることを勧めました。彼はテレビを録画した24本のテープを持っていたのです。「ツインピークス」が日本に紹介される前の年のことで、ぼくは何も知らなかったのですが、みるなり引き込まれ虜になりました。途中まで見たときに、これは日本に持ち帰るべきだと思い録画をはじめたのす。今様に言えば、アメリカの「ツインピークスおたく」のラリーはぼくに朝方まで付き合うこともありました。 ぼくは、ロンドン行きの飛行機の中でした。

ぼくは、ロンドン行きの飛行機の中でした。 スイスに一番詳しい『ヤマケイ』の編集長のガハさんは、ぼくの依頼どうり「日本人観光客がいなくて泊まりの安い所」という条件にあった場所を10力所も拾い上げ、地図を含むくわしい彼のコメント入りの情報を分厚い封筒で送ってくれました。

スイスに一番詳しい『ヤマケイ』の編集長のガハさんは、ぼくの依頼どうり「日本人観光客がいなくて泊まりの安い所」という条件にあった場所を10力所も拾い上げ、地図を含むくわしい彼のコメント入りの情報を分厚い封筒で送ってくれました。 窓の外には、まるで北アルプスのど真ん中・雲の平から切り取って来たかのような針葉樹の木立ちと、その向こうに青い空と白い雲が見えます。

窓の外には、まるで北アルプスのど真ん中・雲の平から切り取って来たかのような針葉樹の木立ちと、その向こうに青い空と白い雲が見えます。 バンコックの空港に初めて降り立ったのは、もう28年も昔のことで最初のカラコルム登山の帰路のことでした。

バンコックの空港に初めて降り立ったのは、もう28年も昔のことで最初のカラコルム登山の帰路のことでした。 A・U・Aは夏に専門及び学術英語集中講座(Professional Academic lntensive Course)という特別コースを開講することが分かったのですが、このコースは特別なので試験があり、受験の申し込みも一カ月前の3日間に限られるというのです。これは尋常の手段では駄目だと判断したぼくは、春休みを待ってバンコックに飛んだのです。

A・U・Aは夏に専門及び学術英語集中講座(Professional Academic lntensive Course)という特別コースを開講することが分かったのですが、このコースは特別なので試験があり、受験の申し込みも一カ月前の3日間に限られるというのです。これは尋常の手段では駄目だと判断したぼくは、春休みを待ってバンコックに飛んだのです。 クラス10人、みんなぼくの息子や娘くらいのクラスメートでした。全員が留学生試験に合格していて、行く先の大学もほとんど決まっている人達でした。女性は4人。タイ美人のシバナン・オンスリ愛称ジブ。2年勤めた銀行を考えるところあって辞め、9月からサンフランシスコの大学に行きます。シリポンはタイの東大・チュラロンコン大学の大学院の音楽科のフルート吹きなのですが、ニューョークのコンセルトバトルの研究生を目指しています。世界中から年にたった2人だけが選抜されるのだそうです。

クラス10人、みんなぼくの息子や娘くらいのクラスメートでした。全員が留学生試験に合格していて、行く先の大学もほとんど決まっている人達でした。女性は4人。タイ美人のシバナン・オンスリ愛称ジブ。2年勤めた銀行を考えるところあって辞め、9月からサンフランシスコの大学に行きます。シリポンはタイの東大・チュラロンコン大学の大学院の音楽科のフルート吹きなのですが、ニューョークのコンセルトバトルの研究生を目指しています。世界中から年にたった2人だけが選抜されるのだそうです。 この記事は、古くからの付き合いの、高岡市市役所の開洋子さんの依頼で、高岡文化情報誌「きらめき」(季刊)に執筆したものです。

この記事は、古くからの付き合いの、高岡市市役所の開洋子さんの依頼で、高岡文化情報誌「きらめき」(季刊)に執筆したものです。 「いやいやまあまあ」連載をおえて(京都新聞1980年10月15日)

「いやいやまあまあ」連載をおえて(京都新聞1980年10月15日) なぜ教育が問題か

なぜ教育が問題か なんだか、けったいな気分でした。だって本人が、死にたいと本当に思っているのなら、どんなことをしてでも死ぬでしょう。問題は、なぜ生きる望みをなくしたのか、ということであるはずで、どうして止めようか、ではないように思ったんです。

なんだか、けったいな気分でした。だって本人が、死にたいと本当に思っているのなら、どんなことをしてでも死ぬでしょう。問題は、なぜ生きる望みをなくしたのか、ということであるはずで、どうして止めようか、ではないように思ったんです。 その所為か、よくルンペンに話しかけられることがあったのです。あの時、御在所岳で岩登りをしての帰りもそうでした。ぼく達は名古屋駅まで帰り着き、テレビ塔の下で寝るべく、歩いていったのです。そしたら、一人のルンペンが、「駅の方がいい、一諸にゆこう」と誘うので、また駅まで引返した訳です。

その所為か、よくルンペンに話しかけられることがあったのです。あの時、御在所岳で岩登りをしての帰りもそうでした。ぼく達は名古屋駅まで帰り着き、テレビ塔の下で寝るべく、歩いていったのです。そしたら、一人のルンペンが、「駅の方がいい、一諸にゆこう」と誘うので、また駅まで引返した訳です。 ぼく自身、自分の学校生活をふり返ってみて、彼のような発想は、全くなかった。ぼくにとって、教師とは、のっけから、多分に偽善的であらねばならぬ職業についている人に過ぎなかった。

ぼく自身、自分の学校生活をふり返ってみて、彼のような発想は、全くなかった。ぼくにとって、教師とは、のっけから、多分に偽善的であらねばならぬ職業についている人に過ぎなかった。 とたんに、そのオッサンの顔が引きつった。「はあ、そうですか」とかなんとか、モゾモゾいいながら、すうっと、向こうに行ってしまったのです。

とたんに、そのオッサンの顔が引きつった。「はあ、そうですか」とかなんとか、モゾモゾいいながら、すうっと、向こうに行ってしまったのです。 ——ほんとうの教育者というのがもしあるとしたら、それは円満具足、完璧な″理想像″的存在ではなく、どちらかといえば圭角のある、つまりデコボコな、どこやらに不可解なところを持った、だから教育される側からすれば抵抗を感じ、従って抵抗せざるを得ないところの、しかし抵抗しているうちにいつの間にか、こちらの自発性が引き出されて来ているという、そうした存在であるのだろうと私には考えられる。そのことをいい換えれば、一人の完全無欠な先生のイメージは私の記憶の中に浮かんでこない代りに、あの変な先生、この変な先生という記憶、そういう変な先生がたの記憶の総合、あるいはそこにあった共通項というものをもとに、私にとっての″ほんとうの教育者″のイメージは形づくられる——

——ほんとうの教育者というのがもしあるとしたら、それは円満具足、完璧な″理想像″的存在ではなく、どちらかといえば圭角のある、つまりデコボコな、どこやらに不可解なところを持った、だから教育される側からすれば抵抗を感じ、従って抵抗せざるを得ないところの、しかし抵抗しているうちにいつの間にか、こちらの自発性が引き出されて来ているという、そうした存在であるのだろうと私には考えられる。そのことをいい換えれば、一人の完全無欠な先生のイメージは私の記憶の中に浮かんでこない代りに、あの変な先生、この変な先生という記憶、そういう変な先生がたの記憶の総合、あるいはそこにあった共通項というものをもとに、私にとっての″ほんとうの教育者″のイメージは形づくられる—— 時代も時代だったのですが、ぼくが、自動車に興味をもったのは、大学を卒業して少したってからのことでした。それまでは、全くといっていいくらい関心がなかったようです。今の若者からすれば、えらいおくてということになる。

時代も時代だったのですが、ぼくが、自動車に興味をもったのは、大学を卒業して少したってからのことでした。それまでは、全くといっていいくらい関心がなかったようです。今の若者からすれば、えらいおくてということになる。